子どもの“興味“を掘り下げる「探究学習」とは? 元花王の校長が教える、今日からできる着眼点の磨き方

最近よく聞く「探究学習」、どんなものが知っていますか? 元花王の部長職で、現在県立中高一貫校の校長先生である生井秀一さんは、「探究学習は勉強と実社会を繋げるチャンス」だと語ります。茨城県の下妻第一高等学校で行われている探究学習を、生井さんの著書『13歳からのアントレプレナーシップ』より紹介します。

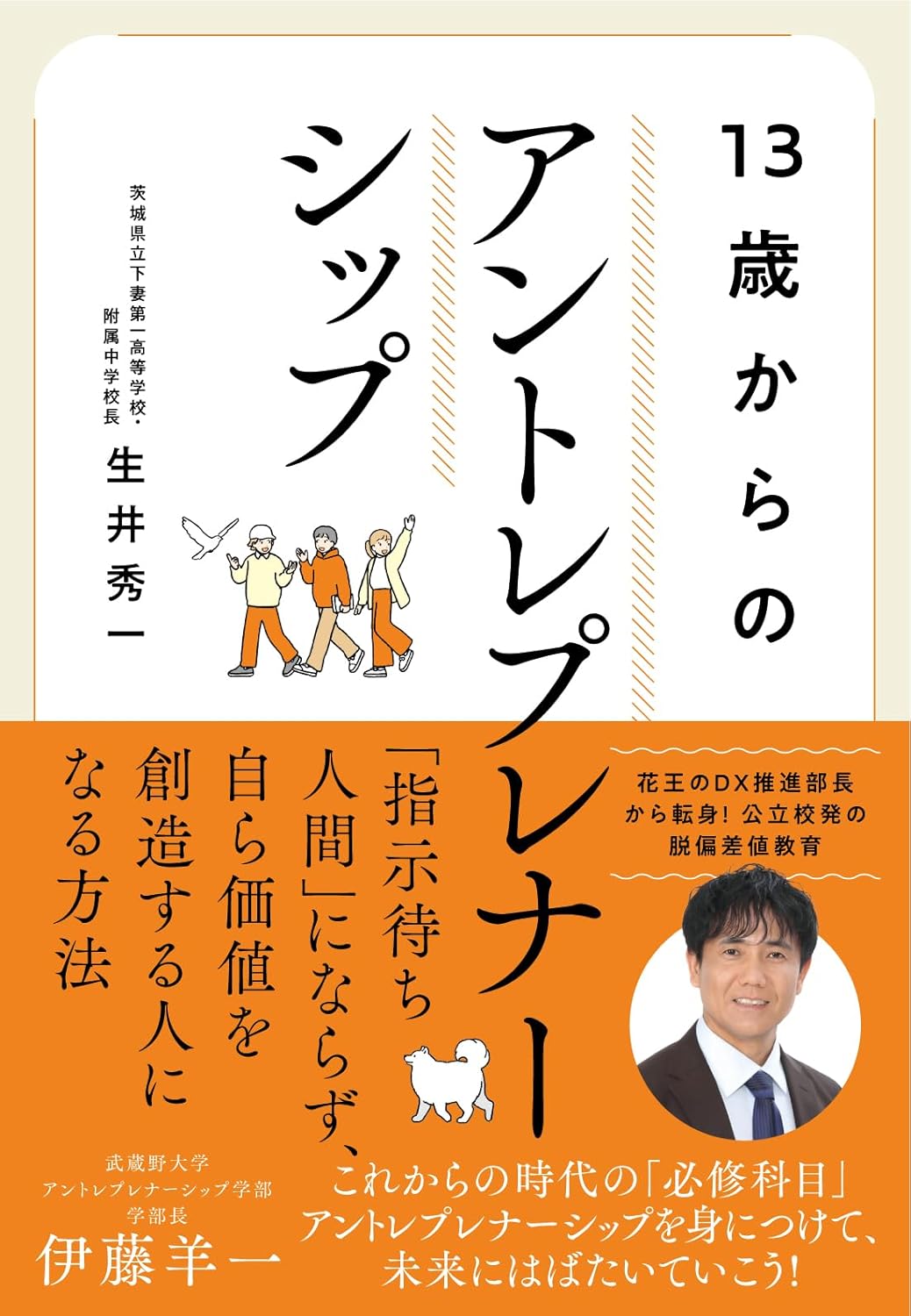

※本稿は生井秀一著『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)から一部抜粋・編集したものです。

探究学習とは、社会に目を向けて学びに接続すること

現在、小学校から高校まで探究学習を重視しています。その中で課題となっているのは、生徒たちが「探究するテーマや問いを立てられない」ということです。中には、「これをしておけば大人ウケはいいかな?」と思ってテーマを選んでいる人もいるかもしれません。

しかし、そんなふうに探究の時間を使ってしまうのはもったいないと僕は思っています。探究学習は自分の「好き」や「興味があること」を通じて、社会に目を向けていくチャンスです。

僕はそんな機会を有効に活かしてほしいという思いから、下妻第一高等学校でお昼休みに有志を募って「マーケティングゆるゼミ」を開催しています。ここでは、日経新聞などでとり上げられている「AIでCMが自動で作れるようになった」や「毎年発表されるヒット商品番付」といったニュースをマーケティングのフレームワークなどを使ってわかりやすく解説しています。

ニュースから見える社会背景を説明し、「問題となっていることはなんなのか」を問うて、考えるきっかけを作り、生徒たちの視点で意見を述べ合います。

こういったことを続けていると、生徒たちは「自分はこう思う」「こんなことも問題だと思う」と自分の意見をいってくれるようになります。“ゆるゼミ”なので、「どう思う?」「〇〇って知っている?」など、なるべくカジュアルに話せる雰囲気にしているんです。

これを続けていた結果、小論文対策や面接試験にも役立ったという子も出てきました。また、看護系志望だった子が「経済についてもっと勉強したい」と進路を変更したケースもあります。

あるいは、「勉強で学んだことが、社会につながるのだと実感できた」といってくれた生徒もいて。図書館から、行動経済学のジャンルの本を持ってきて、「先生が今日教えてくれたことは、デジタル行動論のことですよね?」と投げ返してくれた子もいました。実社会と自分の学びが接続したことで、手応えを感じ、いっそう学問の面白さを感じてくれたようです。

つまり、きみには少し気になるニュースを見かけたら、その背景にあるものを考えてみてほしいのです。最初は少し考えてみるだけでいい。そのあとは、自分なりに調べたり誰かと話をしてみたりしてほしい。そうすると、社会を見る先見性が養われていきます。

ちなみに、この「マーケティングゆるゼミ」には生徒だけでなく、先生方も参加します。ニュース記事を先生方とのLINEグループに送り、簡単な解説をつけます。すると興味を持った先生が、「マーケティングゆるゼミ」にも参加してくれるようになりました。

メディアを活用しながら、社会と自身の勉強の接続を深めていくことは先見性を磨くことにつながります。

実のところ僕は、「マーケティングゆるゼミ」だけでなく、至るところで先見性を磨くしかけを作っています。校長講話では、「伝統を守りながらデジタルをとり入れて、次なるセブン‐イレブンを目指します」という記事を題材に、「本校も127年の伝統を守りつつ、デジタルをとり入れ、新しい学校作りをしていきましょう。これは企業でも学校でも一緒ですよね」と話をしました。

ニュースを「遠い世界の出来事」としないこと。自分に引きつけていくことで、先を見据えた着眼点を磨いていくことができるのです。

今日からできる探究学習の訓練

「先を見据えた着眼点」を持つにはトレンドを感知することが不可欠です。生徒たちには、とにかく今「なにがはやっているのか」を集めるように伝えています。

身近な友達や家族の中でヒットしているモノはなにか?

コンビニで一番目立つ場所に置かれているモノはなにか?

電車の中で多くの人が身につけていたり持っていたりするモノはなにか?

そういったことをチェックして、「これがはやっている」とわかったらメモをしておきます。

トレンドは季節や社会の状況によっても大きく変わり、時とともに過ぎ去ります。

しかし、トレンドは繰り返していくものだと僕は考えています。だから、たとえ一度流行が終わったとしても、またどこかのタイミングで戻ってきます。

トレンドを収集しておくことは、「現在」や「過去」の流行を蓄積しておく意義だけでなく、未来を予測する力を身につけることにもつながるのです。

また、「自分のものさし」を持つためにも、トレンドをおさえておくことは大事なポイントです。「はやっているモノをメモしなさい」といっても、みんながみんな同じモノをメモしてくるわけではありません。

例えば、僕は花王に勤めていた経験から、ドラッグストアやスーパーではやっているモノに目がいきます。「これからは秋シーズンになるので、一気にリップクリームやハンドクリームが売れるな。では、その中でどんなモノが目立って展開されるのか?」といった視点でチェックしているんです。ちなみに、ここ数年は消費者のニーズとして「手を若く見せたい」という思いがあり、その期待に応える商品がよく売れます。

こういった自分のメモを見ていると、自身の興味のある領域に気がつきます。

メモしているモノは「食べ物」ばかりかもしれないし、「美容」のジャンルが多いかもしれない。「スポーツ」のこともあるでしょう。

こうしたストックができれば、「自分がなにが好きかわからない」、なんてことはなくなっていきます。

「マーケティングを勉強したい」という生徒には、特にこのものさしを持つことを勧めています。「なぜこれがはやっているのだろう?」と疑問を持つと、自分で調べるようになります。すると、まず自分の関心のある領域について、「はやっている理由」を解説することができるようになります。

最初は自分の関心領域だけなのですが、実践的にマーケティングの法則を掴んでいくと、自分の興味がない領域におけるトレンドの波についても説明ができるようになります。そんなことを体感してもらうために、生徒たちには「自分の周囲ではやっているモノを持ってきて。僕がなぜそれが流行しているのかを説明するよ」と伝えています。

自分のものさしを持つと、それが抽象化されて、次第に自分が詳しくない領域のトレンドにも適用できるようになっていく。だから、僕は女性のファッションのトレンドなどについても、理由をつけて話をすることはできます。

こうしてマーケティングの観点から「先を見る力」を磨くと、未来に向けてどんな価値を作っていけばいいかを考えられるようになっていくのです。

生井秀一著『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)

「これからの時代の”必修科目”

アントレプレナーシップを身につけて、未来にはばたいていこう!」

── 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤羊一

「アントレプレナーシップ教育が日本を変えるかもしれない。

中高生はもちろん、大人にも読んでほしい一冊。」

── アサヒビール代表取締役社長 松山一雄

「アントレプレナーシップ」=「起業家精神」と聞いて、「自分には起業なんてできないし関係ない」と身構えてしまっていませんか?

周囲とうまく強調しながら、困難にぶつかってもしなやかに乗り越え、自分のキャリアや目標を達成する。アントレプレナーシップは、自らビジネスを起こす人はもちろん、企業や自治体といった組織の中でも存分に輝き、求められている能力です。

この能力を中高生のうちに身につけておくことで、「自分の人生は自分で豊かにし、どんな組織に身を置いても価値を生み出せる人」になることができます。

本書の著者は、花王でDX推進部長を務めたのち、茨城県の県立下妻第一高等学校・附属中学校の校長としてアントレプレナーシップ教育を社会に広げている生井秀一氏。

水戸の営業支店から始まった花王人生、そして民間人校長へ転身したキャリアを通じ、「すべての人が自分の人生を自分らしく切り拓いていくために不可欠な力」=アントレプレナーシップの身につけ方をお伝えします。