忘れ物が多い、約束を守らないのは「やる気がない」から? 児童精神科医が“発達のユニークさ“解説

忘れ物が多い、頻繁にものをなくす、約束を忘れてしまう……我が子のそんな姿に、つい「不真面目」「だらしがない」と叱りたくなってしまう親御さんもいるのではないでしょうか。

しかし、実は発達の偏りが原因で、本人も改善できずに悩んでいるケースもあります。

ADHDやASDなど、発達に「ユニークさ」をもつ子どもたちとの関わり方について、精神科医さわ先生の著書からご紹介します。

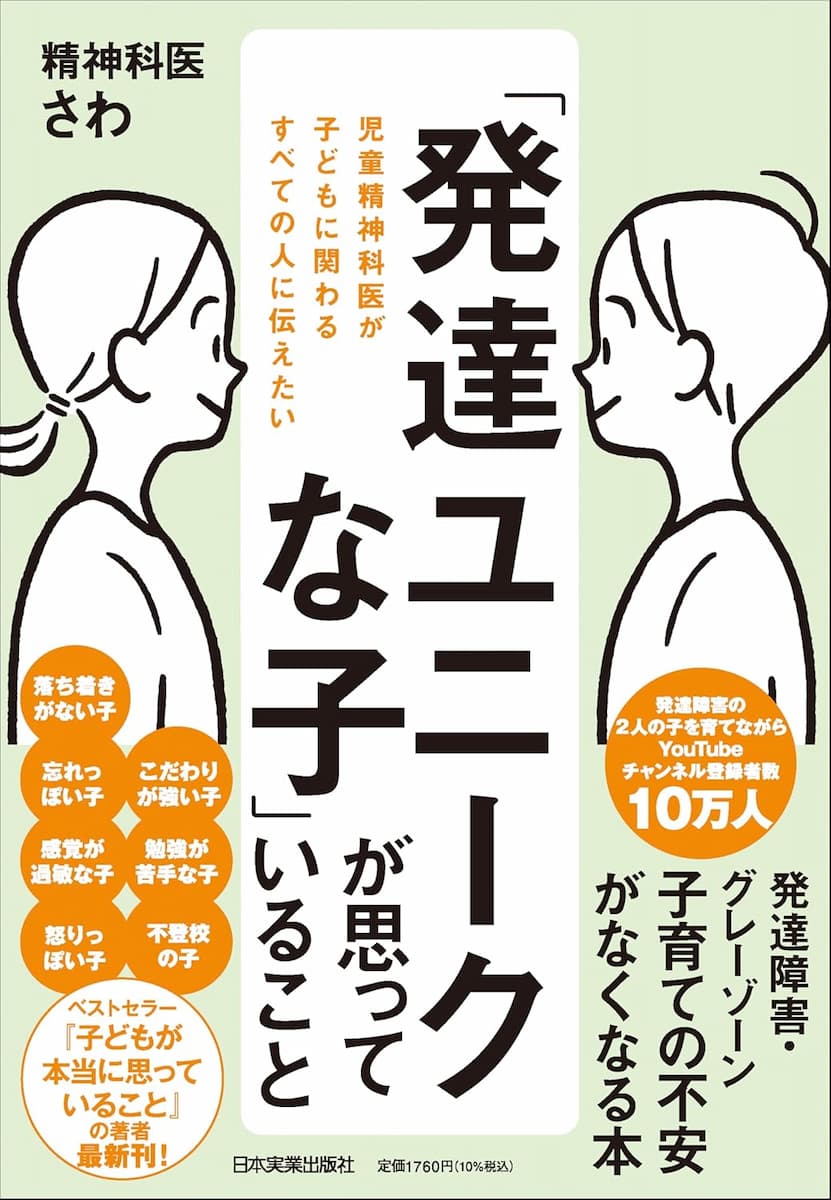

※本稿は、精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)より一部抜粋、編集したものです。

悪気がなくても、してしまうんです

発達ユニークな子どもに起こりがちなのが、「忘れ物が多くて、いつも注意されている」「親や友だちとの約束をすぐに忘れる」「頻繁に物をなくす」などの問題です。

こうした問題は、とくにADHDの特性を持つ子どもに多く見られます。

不注意や多動・衝動性の強い子どもは注意が散漫になりやすい特性があるため、先生が話をしていても、集中していないことや、耳がそちらに向いていないことがあります。

人の話を聞きながら同時にメモをとる「マルチタスク」が苦手な子も多いです。

そのためにしょっちゅう忘れ物やミスをするのですが、その子にしてみれば、注意が向いていないために、記憶に残っていないので「え? 先生、そんなこと言ってたけ?」

という感じです。

また、子ども自身も、「どうして自分だけこんなに忘れっぽいんだろう?」「どうしたらいいんだろう……」と悩んでいるケースもあります。

子どもがいつもこういう状態だと、「やる気がない」「不真面目」などととらえられがちですが、そうではなく、忘れないでおこうとしても忘れてしまう特性の子がいるのだということを、まずは知ってください。

「視覚支援=目で見てわかる工夫」が効果的

ADHDだけでなく、ASDの特性を持つ子のなかにはあいまいな言葉の理解が苦手な子もいるため、先生や親が話したことが正確に伝わっていないこともあります。

こうした子には「視覚支援」が効果的な場合もあります。

発達障害には、耳から聞いた聴覚的な情報よりも、目で見た視覚的な情報の処理能力のほうが高いという特性がある人がいるためです(全員ではありません)。

そもそも、われわれはみな、視覚支援に助けられて生活をしているのです。

視覚支援なくして交通事故は防げないと言っても過言ではないほど、信号、横断歩道、道路の標示など、目からの情報に頼っている部分はじつはとても多いです。

耳から入ってくる情報だけでは記憶に定着しにくいので、伝えたいことがあるときはしっかり目で確認できる工夫が必要です。たとえば、こんな方法があります。

・イラストや、紙に書いた文字を見せながら、今日の予定をていねいに説明する

・目立つ場所に、やることを書いたホワイトボードやカレンダーを貼っておく

・「着替える」「宿題をする」「学校の用意をする」などのカードを準備しておき、一緒に確認していく

TO DOリストなどをつくって「これができたら、一緒にチェックしようね」などと

親御さんがリードするのもいいでしょう。

子ども自身でできるようになるまでは、親御さんが手伝ってあげてもいいでしょう。そ

の日の予定や優先順位を見せながら話をすると、忘れ物が減っていく子も多いです。

スマートフォンを持つ年齢の子どもであれば、親子の会話をメールやLINEなどでや

りとりし、その記録を残しておく方法もおすすめです。

音声でやりとりするよりも、文字として視覚的に残るほうが伝わりやすい子どももいます。また、内容が履歴として残るので、あとから確認できて忘れにくくなるというメリットもあります。

とくにASDのお子さんのなかには音声でのやりとりを苦痛に感じる子もいるため、メールやLINEなどのほうがスムーズにやりとりできることもあります。

学校には、大人によるサポートや「合理的配慮」を依頼することも

昔の学校では、忘れ物が多い子どもに対して、「先生の言うことを聞けない子」という

レッテルを貼って、注意や叱責を繰り返して矯正しようとしていました。

けれども、「また忘れたのか!」「いいかげんにしなさい!」などの言葉をかけ続けると、子どもは「自分は忘れ物が多いダメな生徒なんだ」と自分のことを思ってしまうことにつながります。

どんなに努力してもうまくいかず、先生にいつも怒られていたら、いいかげん、いやになってしまうのもわかります。

「どうせ、なにをやっても自分は怒られてしまうんだ……」という意識になった子どもを

想像してみてください。

“叱られて当然の子“という扱いを受け続けることは、“どうせ自分はダメだ“という自己イメージにつながってしまうこともあります。

そのため、私はいつも発達障害の診断を親御さんにお伝えするときに、伝えることがあります。「叱らないでください」と。

発達ユニークな子のなかには、そうではない(定型発達の)子どもと比べて、成長がゆっくりしている部分がある子もいます。

ゆっくりでももちろん成長はしていきますが、脳の発達パターンや成長速度が定型発達の子とは異なっているのです。

「あなたはもう2年生なんだから、これくらいできて当然」「ほかの子はできるのに」と言われても、その子にはどうしようもないことがあるのです。

特性を持つ子は、みんなと同じことを、みんなと同じようなスピードでこなすのが難しい場合も多いです。

ですから、「みんなと同じ」や「ふつう」をめざさない、その子にはその子のペースがある、という視点を持つことが大切です。

そのうえで、まずは視覚支援などをしてみて、それでも困りごとが減らないのであれば、より積極的なサポートや「合理的配慮(子どもの特性に合わせて学習や生活環境に調整を加えることで、誰もが学びやすくなるようにするための配慮)」などの手段を考えてもいいと思います。

たとえば教科書を忘れることが多い場合は、「教科書を家庭用と学校用の2冊用意する」というのもひとつの方法です。

連絡帳の書き忘れが多い子に「ちゃんと書きなさい」と言うだけでは解決になりません。

診察室でも「連絡帳になにも書いていないことが多くて、本当に困っています」と、ため息まじりに嘆くお母さんも多いのですが、忘れ物で学校生活に支障が出ているなら、親と先生の間で連絡帳を使ってやりとりすることをすすめています。

子ども自身で対応できずに学校生活で問題が起きているなら、その子にとっては負担が大きいということです。

その場合は、子どもを変えようとするのではなく、環境を調整するのです。

忘れ物を責めるよりも、環境を整えることで、子どもの学習意欲を損なわないようにする。こうしたその子を取り巻く環境の調整を通じて、子どもが安心して学べるようになっていくのです。

児童精神科医のつぶやき:その子の成長のペースに合ったサポートを

精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)

ロングセラー『子どもが本当に思っていること』著者で、YouTubeチャンネル登録者数10万人の人気の児童精神科医さわによる、発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本