合格はゴールじゃない! 「年内決着」狙いの指定校推薦で大学生活に失敗する理由

進路選びに悩む高校生にとって、「できるだけ早く進学先を決めたい」という気持ちは自然なこと。

しかし、年内合格だけを目標に指定校推薦や総合型選抜に飛びつくと、思わぬ落とし穴があります。

推薦入試のプロである和田圭史さんは、「自分がどういう人間なのか、どんな将来像を持っているのかを見極めることが大学受験、とりわけ総合・推薦入試では重要」と語ります。

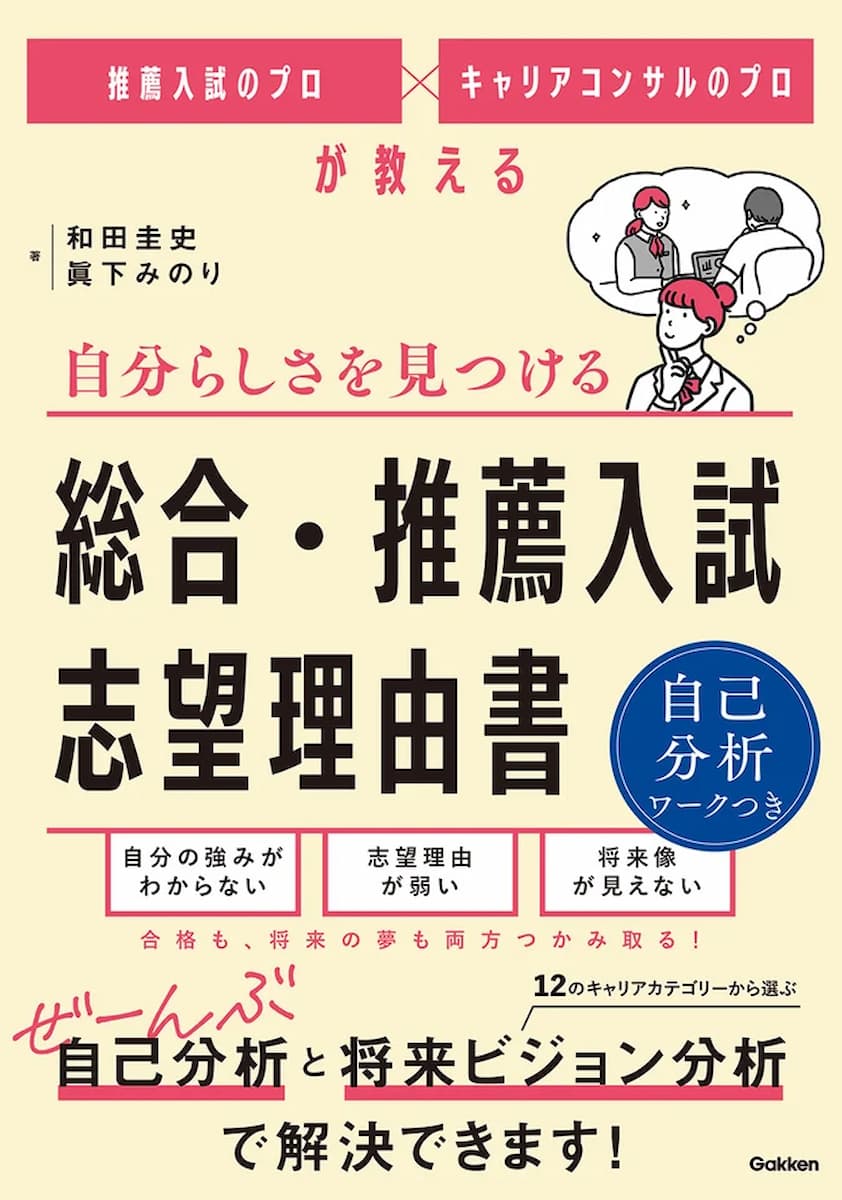

キャリアコンサルタントの眞下みのりさんとの共著『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』より、受験時点で持っておくべき「将来につながる目的」の重要性について解説します。

※本稿は、和田圭史/眞下みのり著『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』(Gakken)より一部抜粋、編集したものです。

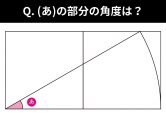

GOAL:大学に進学する目的を文章にまとめることが大事と心得よう

「 総合型選抜を受けようかどうか迷っています。私は人前で発表したりする自己アピールがあまり得意でないから……」ある大学のオープンキャンパスで、入試対策講座を担当した際に、講義後、一人の受験生からこういった質問を受けたことがあります。

話を聞いてみると、その受験生はとても熱心に進路を考えていました。かつ、その大学に進学したい熱意を十分に感じましたので、次のように回答しました。

「少しでも受けてみたい気持ちがあるなら、受けてみたら? 結果が伴わなくても、総合型の受験の経験は学校推薦型でも活きるし、一般選抜を受験する上でもきっとプラスになるから」

チャレンジする価値はある

総合型選抜ではうまくいかず、同じ大学・学科の学校推薦型選抜を受験することにした場合に、総合型選抜の受験経験はこれ以上ないほど有力な武器になります。特に面接の経験は大きいでしょう。

総合型選抜と学校推薦型選抜で面接担当が異なる先生であっても、同じ学部を背負った先生の面接を経験しているからです。

総合型選抜の面接を振り返り、うまく回答できなかった点をできるようにしておけば、かなり有効な面接対策になるというわけです。

面接のみならず、小論文や教科テストの経験も、実際の本番の緊張感を経験しているということは、とても有利です。

出願書類は、総合型選抜に比べて学校推薦型選抜は分量が少なめの傾向がありますが、総合型選抜で作成したものを元に凝縮した書類を作れば、短くても深い内容のものに仕上げることができます。

さらに、総合型選抜で良い結果を出せなかった時には、同じ大学・学科の一般選抜でリベンジを図ることもできるでしょう。

また一般選抜で別の大学を受験する選択もあるでしょう。たとえそうなったとしても、総合型選抜の受験が無駄になることはありません。実際の受験を経験したことは、大きな強みになるのです。

総合型選抜や学校推薦型選抜で不合格になったら確かにつらいのですが、それで受験が一年先送りになるのでなく、数か月後にリベンジのチャンスが訪れるのです。

残念な結果を受けて、より受験勉強のエンジンがかかり、一般選抜でうれしい結果となった受験生を、私はたくさん知っています。大事なのは気の持ち様です。

総合型選抜で合格したい思いが少しでもあるのなら、何度かある受験のうちの「最初のチャンス。失敗してもリベンジできる」と自分に言い聞かせて、チャレンジするとよいでしょう。

ちなみに、オープンキャンパスで質問をしてくれた受験生は、第一志望の大学に総合型選抜で見事合格しました。自己アピールが得意でないと本人が自覚していたくらいですので、朗々と演説できるタイプではなく、どちらかというと、とつとつと話すタイプの高校生でした。

しかし、積極的に質問をした姿勢からも推し量れるように、やる気と真面目さは十分持っているので、良い結果を出せるだろうと予測していましたが、案の定、その通りになりました。

年内合格だけを目的にしてはいけない

総合型選抜と学校推薦型選抜は、多くの場合、年内に合否が決まります。多くの高校生に注目を集めているのはこの点が最大の理由のようです。

「年内合格を得られるなら、一番行きたい大学でなくてもいいや」と、易きに流れる人も少なくないようです。

学校推薦型選抜は、大きく分けると公募制と指定校制があります。指定校制では、A大学法学部はB高校に対し「学習成績の状況が3.5以上の生徒1名」というように、各大学・学部が指定の高校に推薦枠を設けます。

人気のある大学・学部の場合は、校内選考で推薦枠を勝ち取る必要がありますが、高校からの推薦さえ得られれば、限られたいくつかの難関大学を除き、ほぼ合格は確約されます。

そのため、「年内に進学先を決めたい」「早く受験から解放されたい」という思いから、それまで全く考えていなかった大学であっても、指定校推薦が得られるならと、進路変更をする人もいます。

大学のみならず学部・学科でさえも、それまで志望していた学部系統と異なる進学先であったとしても選ぶという人も少なくないようです。

学校推薦型選抜の指定校制で大学に進学すること自体を否定するつもりは、もちろんありません。成績条件をクリアしているからこそ得られる推薦なので、利用できるものは利用するべきです。

ただし、その推薦を得る理由が、年内合格を決めることのみだった場合には手放しで勧めることはできません。大学生活が続かなくなる恐れがあるからです。

大学は、専門の学びを究める場です。4年間という長い時間をかけて、基礎課程から専門課程までを学ぶのです。

年内合格のみを目的に、あまり関心のない分野に進路を選んでしまった場合には、つまらない気持ちで大学生活を送ることになるかもしれません。実際、アルバイトや遊びに精を出し、興味を持てない勉強はできるだけさぼりたいと考えている大学生もいます。

しかし、そういった学生は単位を落として留年を重ねたり、最悪の場合は中退してしまったりすることもあります。また、所属学科の学びに関心が持てないために、周囲の学生と価値観を共有できずに孤立してしまう恐れもあるでしょう。

このように、年内合格のみを目的にして進学先を選ぶと、自分と大学のミスマッチが原因で心が折れてしまう学生も残念ながら出てくるのです。

そうならないように、指定校推薦のみならず、総合型選抜と学校推薦型選抜で受験する場合には、年内合格だけを目的にするのではなく、合格のその先の目的も持たなければなりません。

大学に行く「持続可能な」目的を持とう

このように、年内合格だけを目的に大学受験をした場合、そこで目的を達成してしまうため、大学に入学した時点でやることがなくなってしまいます。

それでは、大学生活が続きません。ですから、充実した大学時代を過ごすには、将来につながる目的を持つことが大事です。

●将来(大学を卒業したら)~をしたい。

●将来(大学を卒業したら)~になりたい。

●将来(のために大学で)~を学びたい。

このような目的を持っていれば、大学入学後もモチベーションを維持できるはずです。将来したいことを実現するために、目標とする職業に就くために、大学で何を学びたいか、何を学ばなければならないかが見えてくるでしょう。

ですから、大学入学後も持続可能な目的を持ちましょう。これは、大学合格後に考えるのではなく、大学受験をする段階で考えておくことを勧めます。

なぜなら、「将来~をしたい」「将来~になりたい」「将来~を学びたい」の「したい・なりたい・学びたい」をテーマにまとめたものが、総合型選抜と学校推薦型選抜の書類審査の要となる「志望理由書」だからです。

この、「したい・なりたい・学びたい」をテーマに、大学に進学する目的を文章にまとめると、総合型選抜と学校推薦型選抜で提出必須の志望理由書にそのまま使えるのです。

それだけでなく、その目的は大学入学後も維持が可能であり、大学生であり続けるための支えにもなるというわけです。

『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える 自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』(Gakken刊/和田圭史・眞下みのり著)

10万部突破の推薦入試のプロと、相談実績1000回超のキャリアコンサルのプロがタッグを組み、「自己分析」と「将来ビジョン分析」という今までにない切り口で推薦入試対策を解説します。

「自分の強みがわからない」「志望理由が弱い」「将来像が見えない」などの悩みを解決し、“自分らしい”志望理由書を書く方法がわかります。

自己分析と将来ビジョン分析を掛け合わせた一冊で、“合格”も”将来の夢”も両方つかみ取りましょう!将来や受験に悩む高校生必読。