テストの点数が全てじゃない!「非認知能力」が小学校受験でも問われる理由とは

知識やテストの点数では測れない「非認知能力」。

自己肯定感、協調性、粘り強さといった「生きる力」は、いまや小学校受験の現場でも重視されるようになってきました。

なぜ今、「非認知能力教育」が学校でも家庭でも求められているのか?

非認知能力育児のパイオニア・ボーク重子さんに、その背景を伺いました。

(取材・文:nobico編集部)

学校の「非認知能力」教育の現状は?

――今の日本の学校は、「知識重視」の教育がまだ根強いと感じます。そんな中でも、家庭で非認知能力を育てる関わりをしていれば、学校教育との間でバランスが取れるのでしょうか?

最も理想的なのは、学校と家庭が、非認知能力の教育で繋がることです。これはいま私たちの会社が取り組んでいる事でもあります。

2020年の教育要綱改定では、「非認知能力を大切にしましょう」という方向性が示されました。これはとても素晴らしいことです。

それから数年が経って、もうすぐ2030年版の指導要領改定のタイミングがやってきます。しかし実は、実際の現場ではなかなか非認知能力の教育が進んでいない。その理由は単純で、「やり方を知らないだけ」なんです。逆にやり方を知っている学校では、ちゃんと実践されています。

たとえば私立の学校は、教育機関ではありますけど、「ビジネス」の側面もありますよね。運営にはお金が必要で、授業料をもらって成り立っている。だから生徒を獲得するために、私立は変化に対して動きが早いんです。

今、大学が求める人材像というものも大きく変わってきています。これは大学そのものが「どの企業に就職するか」で評価されるようになっているからです。

そうなると、大学側は「社会で求められる人材を輩出できるか?」という点を重視するようになる。その結果、受験の形も変わってきています。たとえば2023年度のデータでは、大学入学者の半数以上が、AO入試や総合型選抜のような学力試験以外の方法で入っているんです。

こうなると、大学に合わせて、高校も中学も変わらざるを得ない。一部の私立はすでに変わっていますし、公立でも校長先生によっては、非認知能力の教育に取り組んでいる学校もあります。

でも、そうした変化にアクセスできない学校の方が、圧倒的に多いんです。「公立でも非認知能力を育ててほしい」という声は多いけれど、そこまで至っていない学校が多い。

そんな中で、家庭でも非認知能力を育てなかったらどうなるか。すでに非認知能力を伸ばす教育を受けている子どもたちと、どんどん教育格差が広がっていくだけです。

学校でまだできていないのであれば、家庭でやることの重要性は本当に大きいと思います。

小学校受験でも問われる「非認知能力」

――非認知能力を育てることの大切さに気づいて、実際に意識して取り組む人は増えていますか?

私が書籍『世界最高の子育て』(ダイヤモンド社)と『「非認知能力」の育て方』(小学館)を出したのは、2018年でした。当時は、今とは全然違ったんですよ。今は2025年だから、7年でずいぶん変わりました。

そもそも2018年は「そんなテーマで書いても本は売れない」って言われたんです。非認知能力という言葉を本のタイトルに入れたのは、実は私が一番最初だったんですけど、「こんなタイトルじゃ売れない」「誰も読まない」とも言われました。

結果的に、2冊ともベストセラーになったんですけどね。

とはいえ、当時は「非認知能力って何ですか?」という反応がほとんどでした。それが、ここ1~2年で本当に変わってきたと実感します。一番わかりやすいのは、「非認知能力」という言葉を検索してみることですね。以前は、そういう言葉を使った本は、私の本くらいしかなかったんですよ。でも今は、たくさんありますよね。それだけでも、時代が大きく変わってきたのがわかると思います。

特に首都圏では、受験が変わってきている影響もあって、いろんな人から非認知能力について聞かれるようになりました。たとえば、小学校受験の面接で「ご家庭でお子さんの非認知能力を育むために、どんなことをされていますか?」と聞かれたという話も実際にあるんです。

つまり、特に受験を意識するようなご家庭では、「教育が変わってきている」「探究学習が大事らしい」「主体性も評価の対象になる」という情報をキャッチして、「これは何かやらないと」と思う親御さんが増えてきているんだと思います。

この7年間は、変化がゆっくりだったかもしれない。でも、ここから先はもっと変化のスピードが速くなると思います。だから、早く気づいて、早く取り組んだ人のほうが有利になる。そういう時代に入ってきてるんじゃないかなと思うんです。

もちろん、「これまで通り、学力重視でいい」という考え方もひとつの正解です。それも間違いじゃない。ただ、これまでは、「正解」がその1つしかなかったんです。受験も就職も、すべて学力ベースで判断されていたので。

でも今は、就職活動の面接で、「どこの大学を出たか」を聞かない会社も出てきています。学力だけではない力が求められるようになってきた時代なんです。

「探究学習って何をやればいいんですか?」って聞かれることもありますが、自分の好奇心をベースに、「これを知りたい!」というものを自分で見つけないといけない。まさに「探求」なんですよ。先生に「次は何をやるんですか?」って聞いてしまう時点で、すでに主体的な学びではないですよね。

今の時代は、「言われたことをやる」のではなく、「言われなくても、自分でやっていく」ことが求められている。そこに、非認知能力の重要性があると思います。

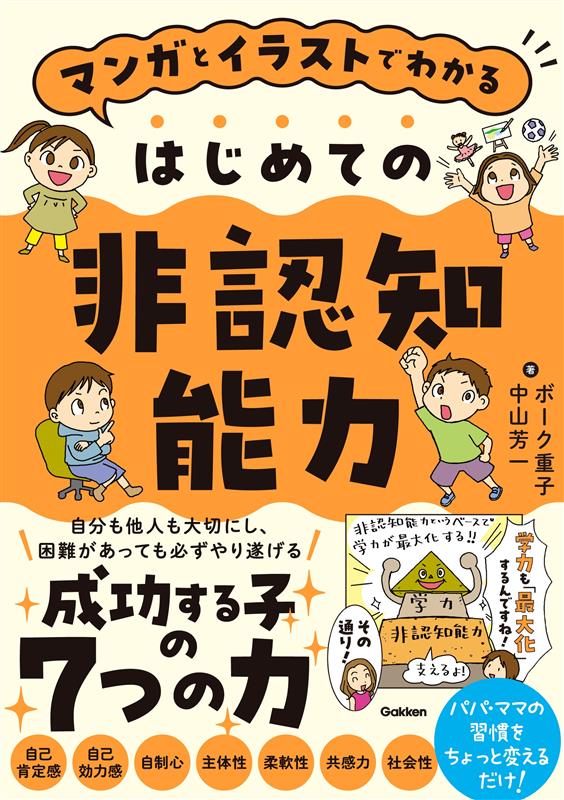

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。