ランドセル・プリント・図鑑がごちゃごちゃ…家具の配置で一気に解決! 子どもが片づけたくなる収納のコツ

「学用品があふれていて家が片づかない」と悩んでいる親御さんは多いでしょう。ランドセルやプリント、図鑑などがリビングに散らかり、収納家具を増やしても解決しない…そんなお悩みに、一級建築士であり模様替え作家でもあるしかまのりこさんが解決策を伝授。

動線を見直し家具の配置を工夫するだけで、子どもが自分から片づけたくなる仕組みが生まれる実践的な方法を紹介します。

※本稿は、『狭い家でも子どもと快適に暮らすための 部屋作りのルール』(しかまのりこ/彩図社)から一部抜粋・編集したものです。

地球儀や学習ポスターなどで勉強してほしいが散らかりやすい

子どもが小学校にあがる学童期になると、おもちゃや絵本が散らかるという悩みは多少は解消されます。そして、図鑑やランドセル・学校からのお便りや連絡帳・学習プリントなどが散らかるという新たなお悩みが出てきます。

そこで、これらの解決方法を見ていきたいと思います。

ご相談者は、夫婦と8歳と10歳の子どもの4人暮らし。お住まいはタワーマンションの角部屋です。リビングにカラーボックスを置いて学用品や図鑑・絵本などを収納しているのですが、散らかりやすく、子どもが自分で片づけてくれないというお悩みでした。

【相談例】学用品が部屋中にあふれているのをどうにかしたいです

●家族構成

夫婦+子ども2人(8歳・10歳)

●お悩みの間取り

10畳のリビングダイニング

●相談内容とご希望

・学用品や図鑑などを子どもが片づけないので、自分で片づけられるようにしたい。

・動線が悪いので、家具配置を見直したい。

・収納家具を統一し、まとめたい。

【おもな家具のサイズ一覧】リビングテーブル:幅49㎝×奥行38㎝/ラグ:幅180㎝×奥行120㎝/TV台収納:幅140㎝×奥行42㎝/カラーボックスA:幅42㎝×奥行29.5㎝/カラーボックスB:幅60㎝×奥行29.5㎝/ダイニングテーブル:幅135㎝×奥行75㎝/カウチソファ:幅217㎝×奥行145㎝/収納:幅70㎝×奥行35㎝

ランドセルなどの学用品も上手に片づけたい

リビングにはTV台収納の他に図鑑やランドセルなどを収納するカラーボックスが5つもあり、物の収納場所がある程度決まっていました。そのため、片づいていて床には物が散らかっていない状態でした。

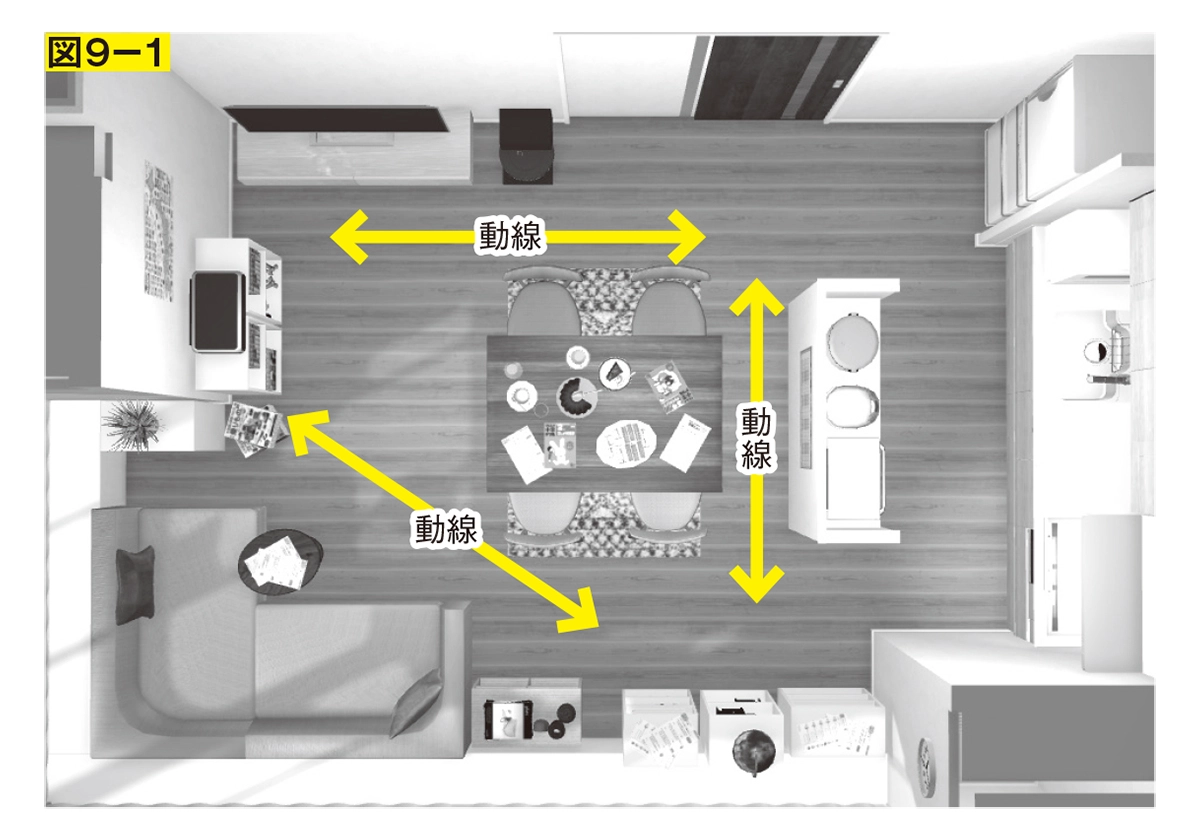

しかし、部屋中央にダイニングテーブルが置いてあり、部屋の動線が狭くなっているため、大変動きにくい部屋になっていました。(図9-1)

また、カラーボックスが2カ所に分かれて配置されているため、行ったり来たりで片づけ作業がスムーズではありません。(図9-2)

その他、学習プリントや学校のお便り・連絡帳などの置き場所が決まっていないため、すべてがダイニングテーブルに集まりやすく、その結果ダイニングテーブルの上がいつも片づいていない状態になっていました。

図鑑や地球儀、プリンター・プリント置き場はどうする?

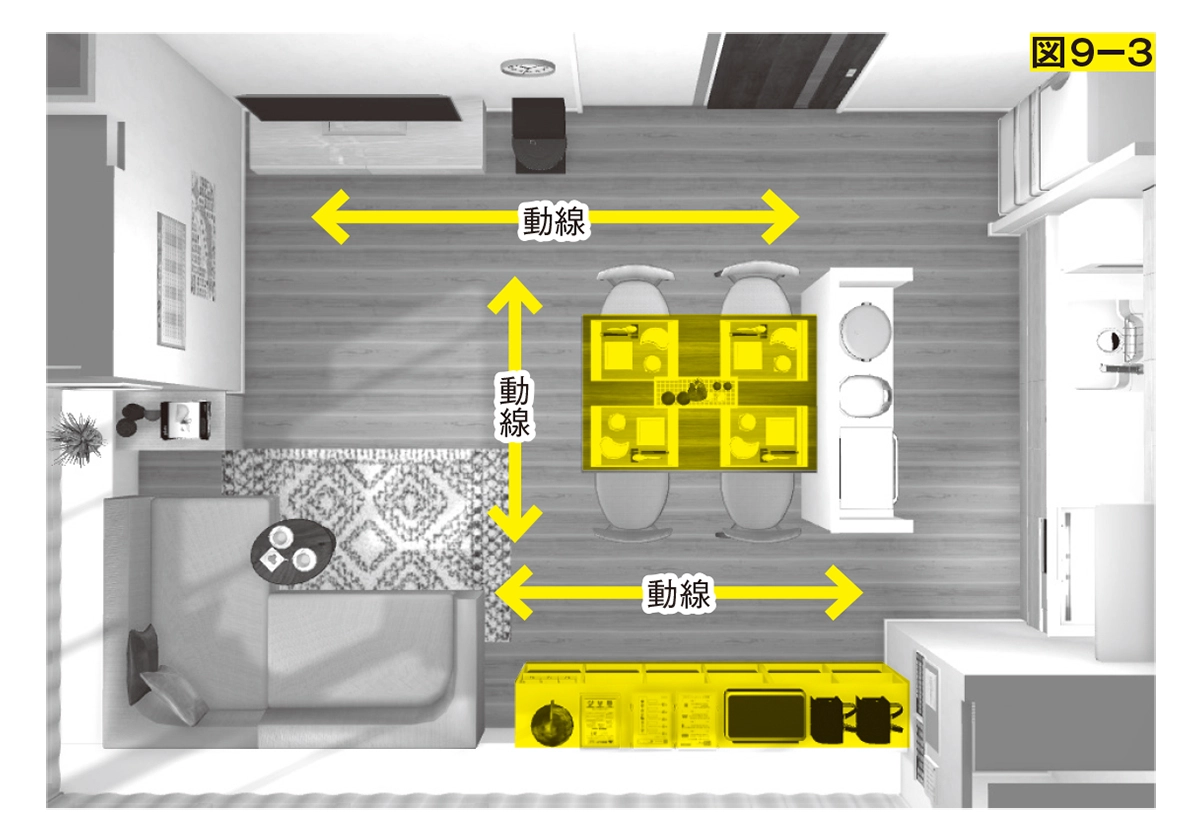

そこで、最初に動線を広くして動きやすい部屋になるようにダイニングテーブルをキッチンとの境になる腰壁に寄せました。(図9-3)

次にサイズのバラバラなカラーボックスを奥行40センチ程度のオープン収納に変更して収納を1カ所にまとめます。

カラーボックスは奥行が29センチ程度ですので、A4ファイルや書類などちょっとした収納には便利です。しかし、少し大きめの体操着入れや上履き入れ・絵具セットや書道セット・算数セットなどの学用品は奥行が35~40センチ前後のものが多いため横向きに置かないと収納できず、収納量が少なくなります。

奥行が40センチ程度あれば、前述の学用品もたっぷり収納できます。また市販の整理収納ケースが縦にも横にも入りますので、学用品はもちろん雑貨などもざっくり収納できます。

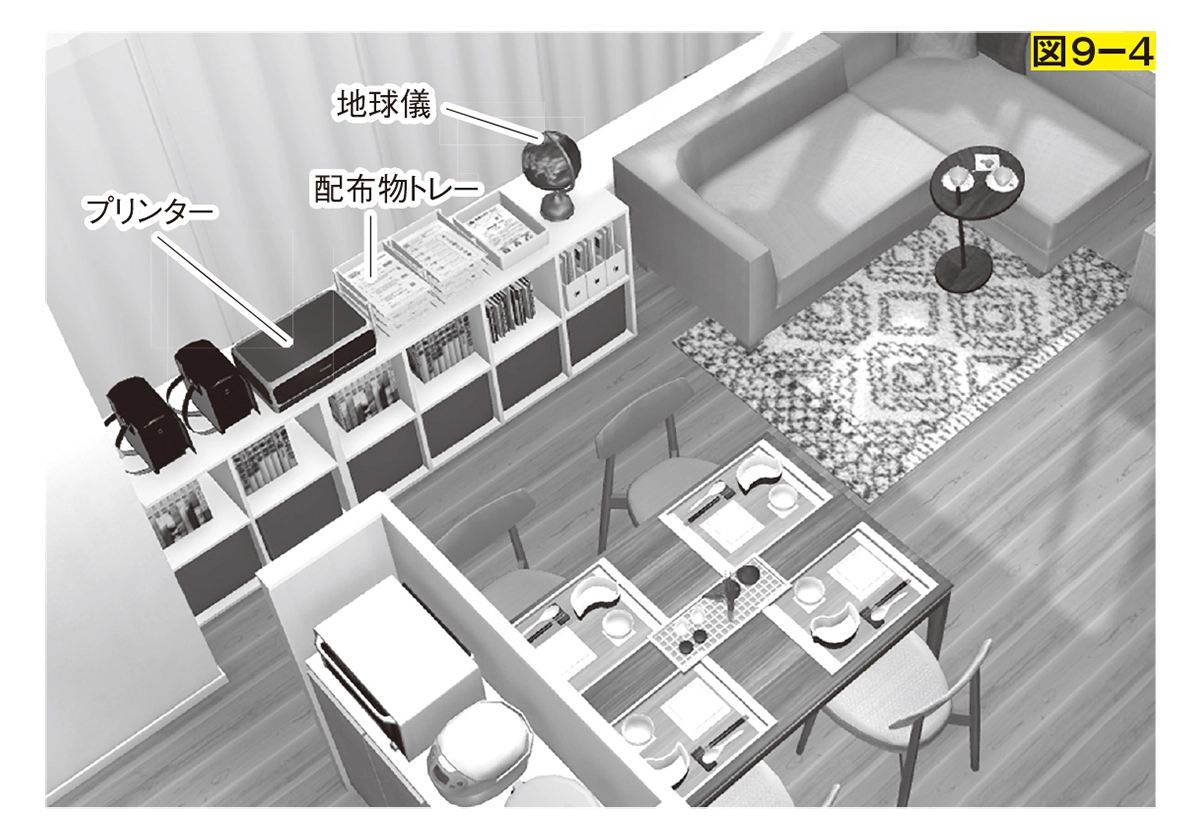

そこで使用したのはイケアのKALLAX/カラックス。幅146.5センチのタイプと幅76.5センチのタイプを横並びに置いて合計幅223センチの収納にしました。

場所をとる図鑑はもちろん、おもちゃから前述の学用品まで簡単に収納できます。またKALLAX/カラックスとセットで使える収納ケースのDRÖNA/ドローナを使えば、細々したものもざっくり収納できますね。

そして、収納の上にA4トレーを置いて学習プリントを収納し、また配布物トレーも置いて学校のお便りや連絡帳や集金袋などを入れる場所にしました。

横にはプリンターを置いて、学習プリントをコピーできるようにしました。

また配布物トレーの横には行き場を失いやすい地球儀を置いて、学習などで疑問が起きたときにいつでも確認できるようにしました。(図9-4)

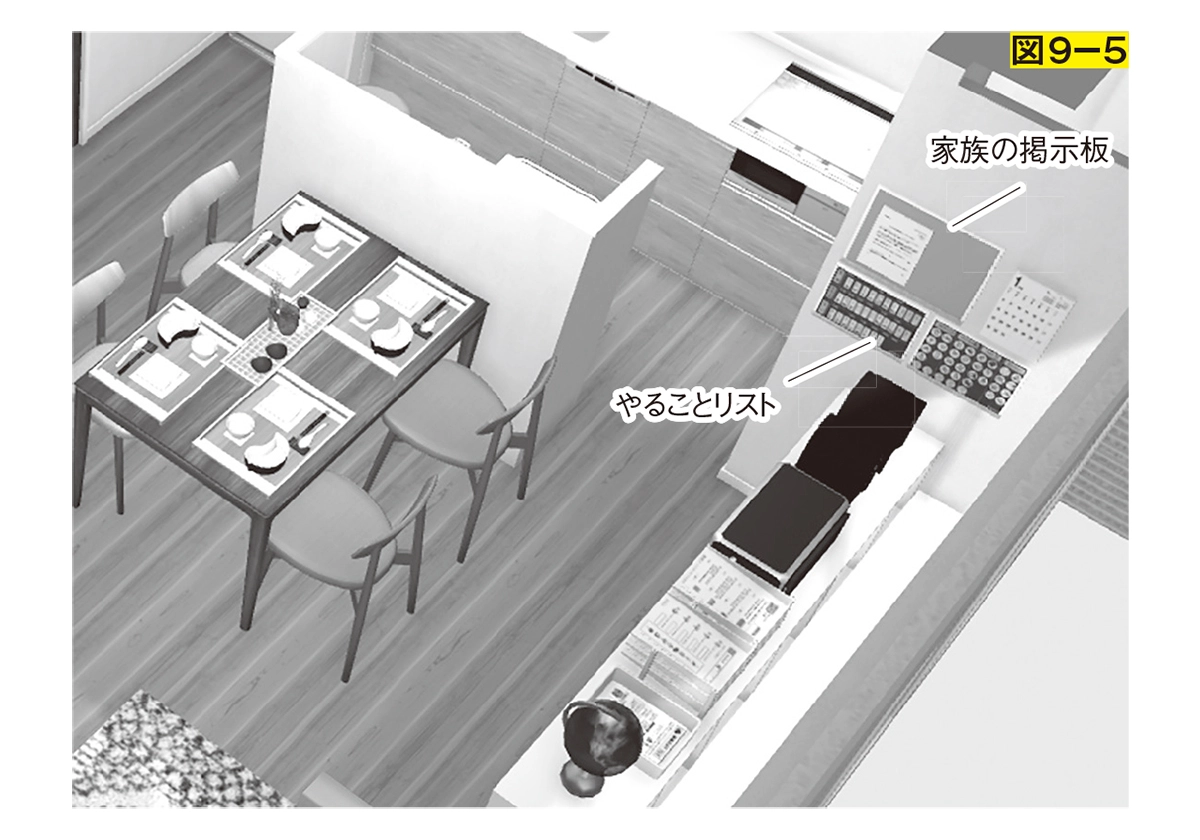

収納のそばの壁には、子ども一人一人の「やることリスト」を貼ったり、マグネット式のホワイトボードをかけて、年間行事などを磁石で貼ったり、家族のメモを残せる「家族の掲示板」を作りました。(図9-5)ランドセルを置いてメモを確認するなど、登校・帰宅時の確認作業もスムーズになります。

このように、地球儀や図鑑・ドリルなどの学用品・学習プリント・プリンターなどを1カ所にまとめると動線がシンプルになり学校の準備がしやすく、片づけもしやすくなります。

他にも2カ所に散らばっていた日本地図などの学習ポスターも1カ所にまとめて子どもの見やすい高さに貼りました。見やすくなることで学習が身近になります。

いかがでしょうか? 動きやすくすっきり収納できる部屋になったかと思います。

まずは片づけやすい環境を作る

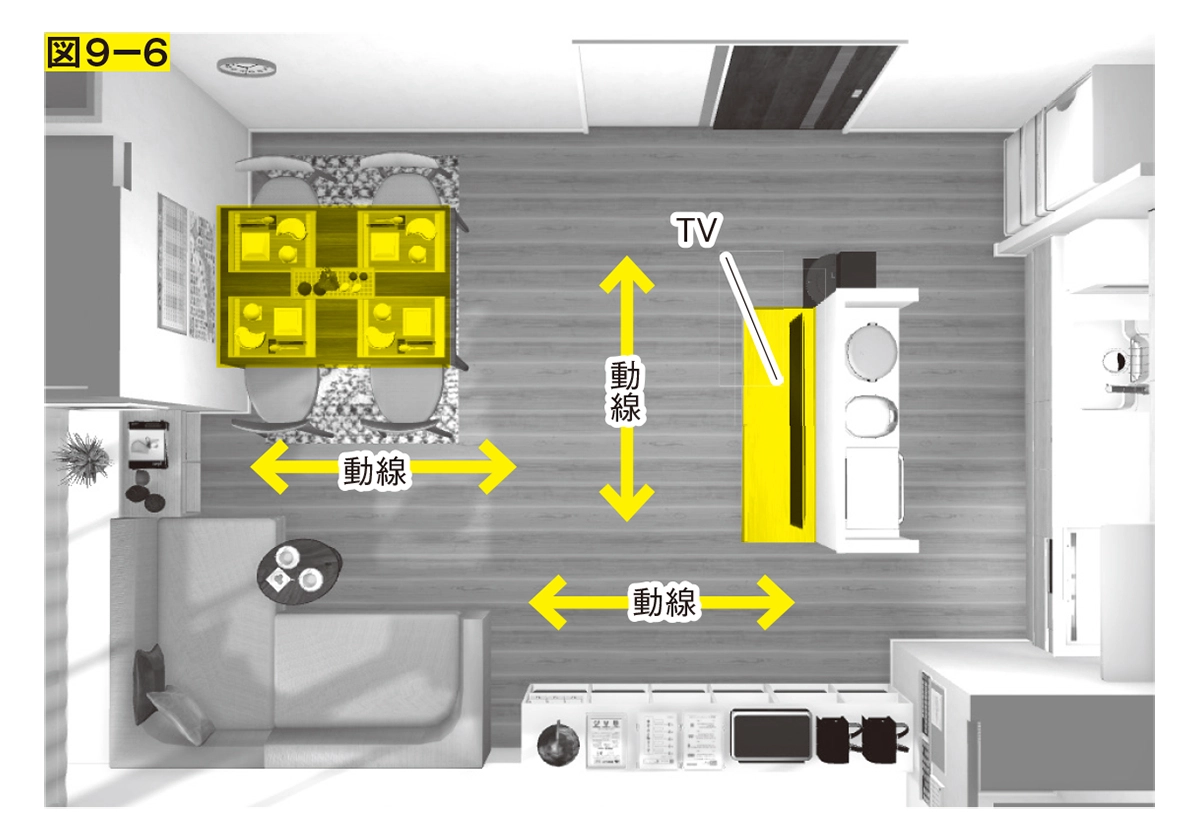

この他にもTVとダイニングテーブルの配置を変えて、学習ポスターをダイニングテーブルの横に貼る家具配置も可能です。この配置ですと、家族で食事をしながらクイズ感覚で学習ポスターの内容についての会話をすることもできますね。(図9-6、図9-7)

学童期は生活習慣や学習習慣が身に付く大切な時期でもあります。学用品や学習プリントなどはなるべく1カ所にまとめて、子ども自身で管理できる仕組みを作ってあげましょう。

どこに何があるかがわかりやすいと、身支度もスムーズになり忘れ物も減ります。何よりも自分でできることは、子どもの自信につながります。

『狭い家でも子どもと快適に暮らすための 部屋作りのルール』(しかまのりこ/彩図社)

「おもちゃや絵本、学用品があふれていて家が片づかない!」

「子ども部屋を作ってあげたいけれど家が狭くてスペースがない」

そんなお悩みを、一級建築士であり模様替え作家でもある著者が解決。さまざまな家族構成と間取りの実例を掲載したので、役立つヒントが満載です。