「不登校だけど人と話したい」 オンラインゲームとフリースペースで見つけた自分の居場所

作曲家の内田拓海さんは、小・中学校の9年間、一日も学校に通わず、家で自由に過ごしていたといいます。

しかし、小学校高学年のころ、内田さんの中に、「誰かと話したい」という感情が芽生えます。そんな内田さんの居場所となったのが、「オンラインゲーム」と「フリースペース」でした。

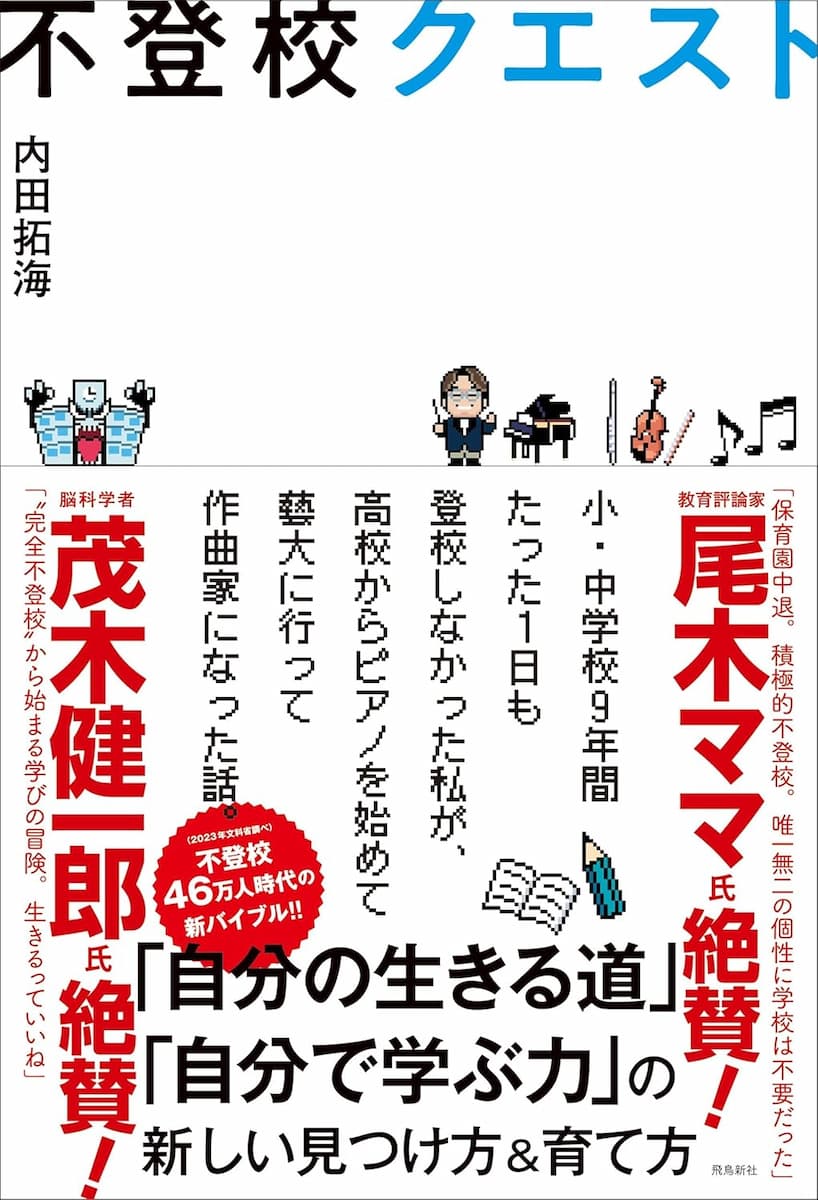

ご自身の著書『不登校クエスト』から、その時の心境を語る一節を抜粋してご紹介します。

※本稿は内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)より一部抜粋、編集したものです。

誰かと話したくなったら「自分から勝手に穴を出る」

小学校に行かず、ずっとひとりでゲームをやっていましたが、11、12歳頃になるとパソコンで“オンラインゲーム“をやるようになりました。

ネットを介して他のユーザーと繋がって行うゲームで“ネトゲ“なんて呼ばれ方もします。サーバーにアクセスできる環境さえあれば、世界中の多数のユーザーと一緒にゲームを進めたり、対戦することができます。2000年代はオンラインゲームというものが広まり始めた時期。誰もが遊んでいるのではなく、ある程度パソコンやネットに関心と知識がある人がプレイしていたと思います。

私もその存在を知ってから、多くのタイトルをプレイするようになったのですが、これが、かなり面白かった。それまで私がやり込んでいた家庭用ゲーム機のRPGとは違い、「敵を倒してクリアする」というゲームの目的や考え方が大きく変わって、オンラインゲームには明確なゴールがないのです。そもそもクリアという概念はあまりなく、ユーザーたちはゲームの中で自分の好きなように過ごすことができました。

ひたすらレアなアイテムを集め続けてもいいし、仲間と協力して難しいダンジョンの攻略をしてもいい。ただゲームにログインして景色を眺めているだけでもいい。プレイヤーの自由度がすごく高いのです。

中でも一番の特徴は、ゲームの中でユーザー同士が様々なコミュニティを実際に作れるということ。ゲーム内のチャット機能でコミュニケーションをとれることはもちろん、仲良くなるとビデオ通話アプリ、Skype(スカイプ)のIDを交換して、通話しながら一緒にゲームを進めたり、時にはゲームそっちのけで会話だけ楽しんだり……。大学生や社会人のお兄ちゃんたちに混ざって、すごく楽しかったことを覚えています。

誰かと話したいという欲求

この頃です。私の心境に少し変化が出てきたのは。オンラインゲームを始めたのは、単にゲームをしたい、何かコミュニティに属したいというよりも、「誰かと話したい」という感情や欲求が私の中に芽生えていたからです。

人とあまり話さない生活に、だんだん寂しさを感じるようになってきたのです。

時を同じくして、私はリアルの世界でも“フリースペース“に通うようになります。フリースペースは文字通り“開かれた自由な場所“という意味で、不登校をはじめ様々な背景を抱える人たち(だけではないですが)が集まるコミュニティスペースや団体のことです。みんなで集まって、話をしたりゲームをしたり遊んだりする、例えるなら学童のような場所です。週に1回、電車に乗って40分ほどかけてこのフリースペースに通うことになりました。そこは、実際に不登校を経験した子を持つ方が運営しているところで、子どもたちが安心して集まって十分に休むための、また親同士が話し合ったり相談するための場所でした。私に「こういう所があるよ」と教えてくれたのは、ホームスクーリングをしていた友達です。

天邪鬼な私ですから、しばらくは「行くのは嫌だ」とゴネていたのですが、やはり、どうしても「人と話したかった」のでしょう。ついにひとりに耐えかねて、

「……やっぱり、ちょっと行ってみたいかも」

フリースペースには、同世代だけでなく年上も年下もいました。これまでも絵画など習い事で他の子どもと一緒になることは何度もありましたが、10人近くの“生身の集団“の中に入る経験はほとんどありません。みんなが遊んでいる中に私も入っていくのですが、やはり緊張やとまどいがありました。

その初日、みんながやっていたゲーム“スマブラ”に混ぜてもらいたくて、近くにいた子「このコントローラー使ってもいい?」と丁寧に尋ねてみたのですが、

「使いたきゃ使えばいいじゃん」

そう素っ気ない感じで言われて、少しだけ傷ついた記憶があります。でも、新しく来た新参者に対しても、良い意味で、そんなふうにフラットな場所だったと思います。通っているのは全員、不登校の子どもたちばかり。最初から一度も学校に行ってない私のようなホームスクーラーは、ほとんどいませんでしたが、あの場所で、みんなと遊んだり、悩みを話し合ったり、時にはケンカもしましたが、私にとっては同世代とぶつかり合える大切な時間でした。

今でもたまに、当時このフリースペースで一緒だったメンバーと、食事に行ったりもしています。全員、20代半ばから30代に入ったくらい。税理士になった人もいれば、水族館で働いている人もいたり。それぞれみんな仕事はバラバラですが、みんな、社会に出てちゃんと自分の道を歩いています。

内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)

教育&学びの第一人者、大絶賛!!

「保育園中退。積極的不登校。唯一無二の個性に学校は不要だった」

――教育評論家・尾木ママ

「“完全不登校“から始まる学びの冒険。生きるっていいね」

――脳科学者・茂木健一郎

小・中学校9年間、たったの1日も通学せず、高校からピアノを始めて藝大に入った26歳作曲家が考える「自分で学ぶ力」「自分の生きる道」の新しい見つけ方&育て方!!

6歳で自ら「学校に行かない!」と宣言し、ホームスクーラーとなった作曲家…内田拓海さんによる自伝的エッセイ。生きづらさに苦しむ子ども自身はもちろん、子どもの教育、学校との向き合い方に悩む親の背中を押してくれる「人生を切り拓くヒント」満載の一冊。不登校46万人時代の新バイブルです。