かんしゃくに効果的! 発達障害の子の感情コントロールに役立つ「ラベリング」とは

発達障害のある子どもは感情の自覚が難しく、かんしゃくを起こしがちです。

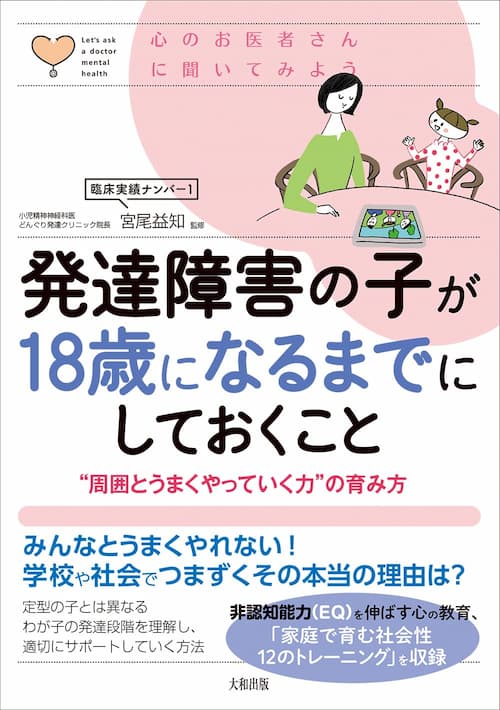

「悲しい」「イライラする」など、子どもの感情を言葉で示し、感情のコントロール力を高める「ラベリング」の実践例を、書籍『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』よりご紹介します。

※本稿は、 宮尾益知監修『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』(大和出版)から一部抜粋・編集したものです。

子どもの気持ちと行動を親が実況中継して自覚を促す

発達障害があると、感情をうまく言語化できず、手足をじたばたさせる多動が見られたり、怒りでかんしゃくを起こし、暴力をふるったりすることもあります。

自分の感情を自覚して他者に伝えられないことが原因です。子どもがいまの気持ちを客観視し、言葉に置きかえる(ラベリング)ようにサポートしましょう。

「悲しい」「イライラする」などと書いたカードを見せて「いまはどんな気持ちかな」と、子どもに選ばせたり、喜怒哀楽のマークや色を見せて指で示させたりすると感情をラベリングするのに役立ちます。

また「ブランコを譲ってもらえなくて悲しかったんだよね」というように、親が子どもの気持ちを傍らで実況中継するのも効果的です。子どもは親の言葉を通じて「自分はブランコに乗れなくて悲しかったんだ」と、状況や感情を言語化し、客観的に見られるようになります。

こんな子にぜひ!

□ASDまたはその傾向がある

□かんしゃくを起こしやすい

□言葉がなかなか出てこない

□疲れや怒りを自覚できない

□自分の気持ちを伝えられない

□いつもイライラしている

□がまんしすぎてしまう

□こらえ性がない

感情的なときに言葉を与える

いまの状況や本人の行動、気持ち、どうしてそうなったのか……いまそのときに起きている、子どもが自覚できない感情や状況に言葉を与えていく。

POINT

・スキンシップも大事

…子どもの言動が、不安な気持ちから生じているときには、抱きしめるなどのスキンシップも大切。

・背後から実況中継

…子どもの背後にまわる。子どもと同じ方向を向き、背後から言葉をかけていく。

Let’s try

・「どんな気持ち?」と問いかける

…ラベリングをくり返していくうちに、親から子どもに「いまどんな気持ち?」「どうしたらいいかな?」と問いかけて考えさせ、自分のことを説明できるようにする。

落ち着く方法をいっしょに考える

イライラしているとき、興奮しているとき、どうすれば気持ちを落ち着かせることができるのか、本人に合った方法を探します。たとえば、深呼吸をする、水をひと口飲む、10 数えるなど。親子でいろいろな案を出してみるといいでしょう。

発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと (大和出版)

ASD、ギフテッド、ADHD…、それぞれ異なる発達段階がある。定型に合わせるのではなく、自分を理解し、好きになり、周囲とうまくやっていく――。社会性を育むために、発達の段階を踏まえてわが子をサポートしていく方法。