生後9か月を過ぎて「目が合わない」が気になったら 小児科医が教える共同注視トレーニング

親子で同じものを見る「共同注視」。赤ちゃんにとって人とつながる感覚は、生後9か月頃までに身につくと言われています。しかし、自閉症スペクトラムの子どもは、この大切なプロセスが滞りがちです。

子どもの共感性を高めるために家庭でできるトレーニングを、書籍『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』よりご紹介します。

※本稿は、 宮尾益知監修『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』(大和出版)から一部抜粋・編集したものです。

同じものをいっしょに見て、ひとつの世界を共有する

生後まもなく赤ちゃんは対象を視覚で捉え、目で追う「視覚認知」ができるようになり、生後9か月頃までには親子で同じものを見る「共同注視」ができるようになります。

同じものをいっしょに見る「共同注視」はアタッチメント形成の第一歩です。同じ対象物に親子で持続的に視線を注ぎ、ひとつの世界を共有できるようになるからです。共同注視を経なければ、自分と他者の存在に気づかず、他者の心も理解できません。

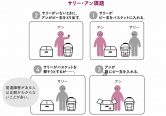

とくにASDの子どもは親となかなか視線が合わず、共同注視が遅れるのが特徴です。子どもが親と視線を合わせられない場合は、まず共同注視から始めてください。親子が正面に向き合うのではなく横並びになり、目の前の対象物をいっしょに見ます。

子どもが対象物を見ようとしないときは、指さしなどのボディランゲージで同じものを見るように誘導してください。

こんな子にぜひ!

□ASDまたはその傾向がある

□アタッチメントが不足している

□視線を合わせるのが苦手

□雑談が苦手

対象物を交えて世界を共有するトレーニング

子どもと同じ側にまわり、同じものを見る。視線が向かないときは、指さし、声かけで、本人の視線を誘導する。

POINT

・ワールドをつくる

…対象物に親と子が視線を送ることで、ひとつの世界をつくる

・対象物は離して

…対象物が近すぎると、対象しか見なくなる。対象物はある程度離して置く。

・視線を誘導

…本人の視線を、指や言葉を使い、対象物に誘導していく。

Let’s try

・会話をしてみよう

…同じモノを見ながら、それについての会話をしてみよう!

発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと (大和出版)

ASD、ギフテッド、ADHD…、それぞれ異なる発達段階がある。定型に合わせるのではなく、自分を理解し、好きになり、周囲とうまくやっていく――。社会性を育むために、発達の段階を踏まえてわが子をサポートしていく方法。