勉強は“手取り足取り”教えちゃダメ? 人気塾が教える「子どもが本当にしてほしいこと」

子どもが自ら学ぶようになるには、大人はどう見守るべきでしょうか?

実は子どもが本当に必要としているのは、「手厚いサポート」ではなく、「適切なサポート」 かもしれません。

人気塾・学研教室の指導法をもとに、子どもの力を伸ばすコツをご紹介します。

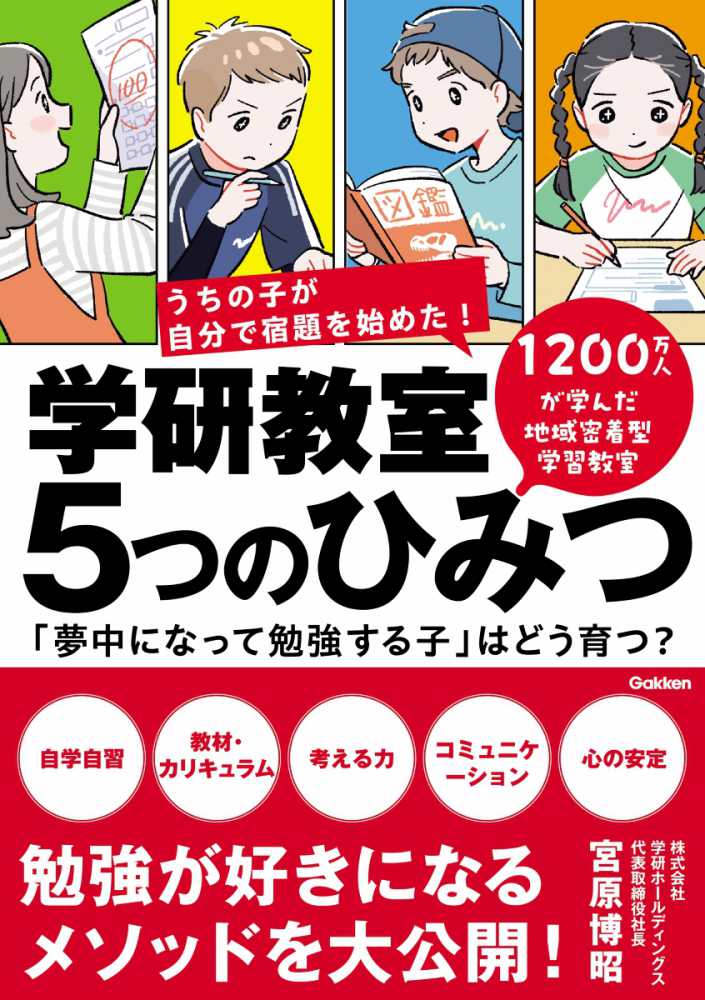

※本稿は宮原博昭著『学研教室 5つのひみつ 「夢中になって勉強する子」はどう育つ?』(学研エデュケーショナル)から一部抜粋・編集したものです。

その子が何を助けてほしいのかを見極める

何も言われなくても、自分でコツコツ勉強する。

自分で勉強の面白さを見つけて、夢中になって机に向かう。

こんなふうに自学自習の姿勢が身についたなら、保護者の方にとってこれほど嬉しいことはありません。

けれども多くの場合、それは簡単ではないでしょう。

仕事で忙しい保護者の方々にとって、仕事の後で子どもの勉強につき合う時間をひねり出すのは大変に難しいことですし、いざ勉強を見てあげることができても、お互いに疲れていれば感情的になってしまうこともあります。

いったいどうすれば、子どもは「自分で勉強する子」になるのでしょうか。

学研教室では、指導者は子どもたちが問題に取り組む様子を注意深く観察し、つまずいてしまったところで、少しだけアドバイスを伝えます。注意深く見守り、助けるべき瞬間に手を差し伸べる、それが学研教室の指導法です。

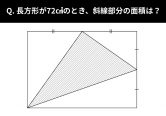

もともと、学研教室の教材は自分一人で理解できるように作られていますが、それらは楽に解けるものばかりではありません。子どもに「一人でやってね」と教材を渡して、「はい、できました!」とすぐに解き終えた教材を提出してくることはほとんどないでしょう。

指導者にとって重要なことは、「その子が何を助けてほしいのか」を見極めることです。

子どもが自分で勉強できるようになるためには、行き詰まったところ、困っているところを指導者がサポートし、励ましてあげる必要があるのです。

ここで指導者の手記をご紹介しましょう。

子どもの学びたい気持ちに寄り添い、励ます

お母さんに連れられて、「ひらがなが読めません」と幼児コースに入会したOさん。ある学習塾で3年にわたって学び続けていたけれど、ひらがなでつまずいて、自分でもあきらめてしまっていたようでした。

Oさんに教材を見せて「知っているひらがなはある?」と聞くと、いくつかありそうです。

「これは、もしかして!」と思った私は、ひらがなを最初から1文字ずつ確認し、読める文字すべてに丸をつけました。そしてその結果、たくさん丸がついたのです。

自分が読めるひらがながこれほどあることに驚いたのでしょうか、Oさんの目に輝きが宿りました。私は「すごいね! たくさん知ってるね!」と感心しました。

Oさんはそれをきっかけに、わからないひらがなを調べて、簡単な単語や文章を読み始めました。すると、あっという間にひらがなが読めるようになったのです。

お母さんが「3日でひらがなが読めるようになりました!」と感激されていたことがとても嬉しく、いまでも印象に残っています。

(松本千世子先生)

学研教室にはひらがなが読めない小学生も入会してきます。「ひらがなが読めない」とひとくくりで語ってしまいがちですが、「読めない」といっても実際は子どもによって、それぞれ「読めない段階」が異なります。

1文字も読めないのか、3文字程度は読めるのか、10文字まで読めるのか、少しだけ読めない文字が残っているだけなのか。

当然ですが、この違いによって指導者は対応を変えなければなりません。

このエピソードで重要なのは、子ども自身の努力によって文字が読めるようになったことです。指導者は子どもの学びたい気持ちに寄り添い、励ましてあげただけで、決して“手取り足取り“で指導した結果、文字が読めるようになったわけではないのです。

子どもを観察し、本当に必要なサポートとは何かをよく考えれば、実は子どもにとって手伝ってほしいことは、それほど多くないことがわかります。

『学研教室 5つのひみつ 「夢中になって勉強する子」はどう育つ?』(宮原博昭 著/学研エデュケーショナル)

うちの子が自分で宿題を始めた!

【夢中になって勉強する子】になる、5つのひみつをお伝えします

開設45周年、1200万人が学んだ地域密着型学習教室【学研教室】が、【勉強が好きになるメソッド】を大公開!

東大生、医大生、大学院生、高専生――「学研教室」で学んだ先輩のインタビューもたっぷり掲載!

「親がしつこく言わなくても、自分で宿題を始めてほしい!」

「学校の勉強で置いていかれたらどうしよう…」

子どもの教育に希望と不安を持つ小学生の保護者の皆さんに【子どもの能力を開花させるコツ】をご提案します。