なぜ不登校の子どもはスマホを手放せないのか? スマホ依存の裏側に潜む葛藤

不登校の子どもが、ゲームやSNSなどに夢中になることは多いようです。子どもが毎日スマホを手放さず、悩んでいる親御さんも多いでしょう。

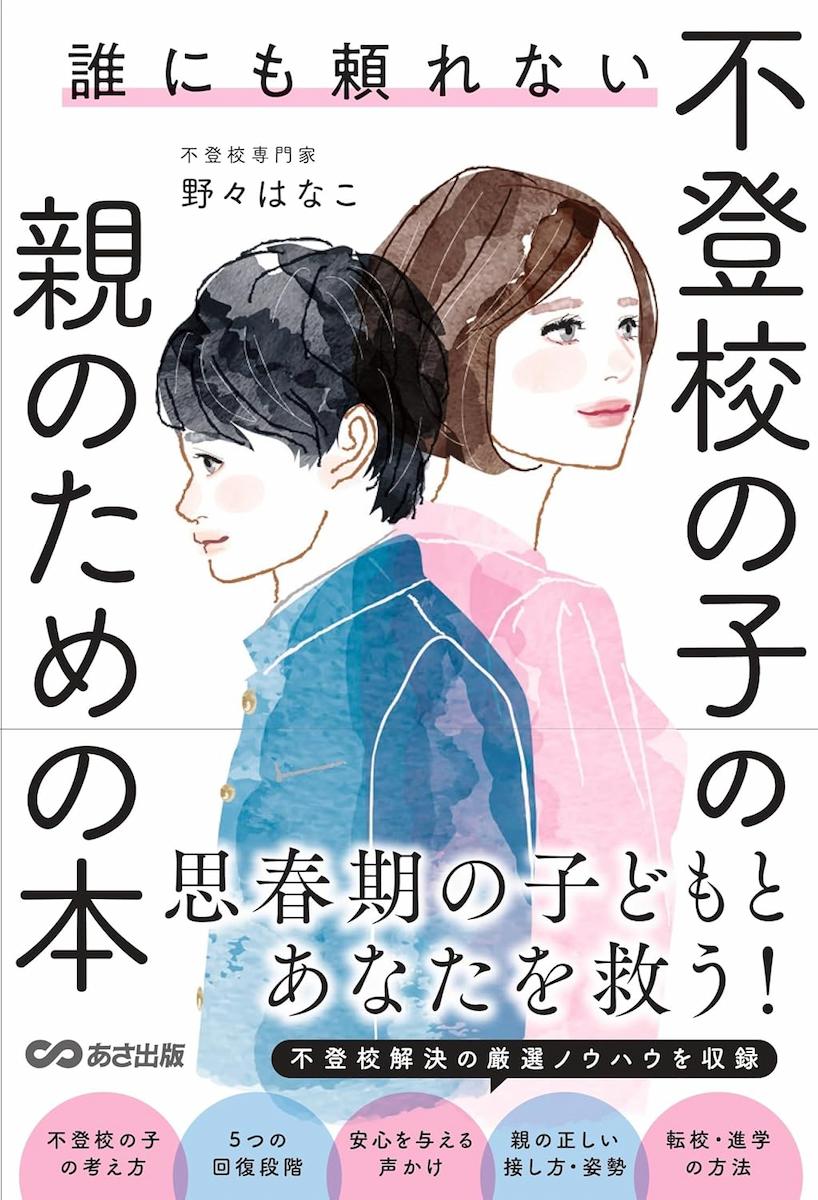

子どもがスマホに依存しているように見えるとき、親はどうしたらいいのでしょうか? 野々はなこ著『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』から紹介します。

※本稿は、野々はなこ著『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』(あさ出版)から一部抜粋・編集したものです。

ゲームをしているようで頭のなかは不安でいっぱい

不登校の子どものほとんどはゲームやSNSに夢中になります。最初は気晴らしや手持ち無沙汰を理由に始めますが、家にいる時間が長くなると、自分の部屋で自分1人だけで楽しめるため、だんだんとのめり込み、やめようと思ってもやめられなくなります。

親からすれば、昼夜逆転や勉強を阻害する原因に感じられるためになかなか厄介な問題です。

スマホに夢中になる3つの理由

「毎日スマホで朝寝坊して、勉強せずに気楽に暮らしているように見えてしまいます」

実際、不登校の子を持つ親はどなたも、このように頭を悩ませています。

しかし、スマホに夢中に見える子どもは、心のなかでは葛藤していることが多いです。

以前、不登校の子どもたちにゲームをしているときの心境を聞いたことがありました。ゲームの世界に浸って楽しい気分になっていると思われる大人は多いかもしれませんが、実際には「そろそろ勉強しないといけないけれど、どうしよう」「このままゲームしてるとダメになるだろうな」といった答えが多数を占めました。

決してゲームを楽しんでいるわけではなく、ゲームをしながらも頭のなかでは「学校に行けない価値のない自分」と感じて責めているのです。それほど不登校になっている状況は子どもの心の重しとなって、苦しい感情を生みます。

子どもからスマホを取り上げないで

私は子どもからスマホを取り上げるべきではないと思っています。悪い面ばかりではなく、不登校の子どもにとっては大きなメリットがあるからです。

主に次の3つです。

①現実逃避

つらい気持ちを軽減する

②友人とのつながり

ゲームやSNSのバーチャルな世界の友達に会える

③心の支え

「推し」の動画を観ることや、ゲームで勝つことで心を支えている

※推しとは「人に勧めたいと思うほどに好感を持っているモノや人」のことです。

この3つは子どもにとってとても重要です。

ひとつ目は、不登校の子どもたちは、学校に行けないという現実に、強いストレスや不安を抱えています。 このような状況では、勉強や将来について考えることさえつらく、ゲームやスマホに熱中することで、つらい現実から一時的に逃れ、心を休ませようとしているのです。

ふたつ目は、不登校になると学校に通っていないことから、友人とのつながりが希薄になりがちです。しかし、オンラインゲームやSNSは、場所を問わずに他人とコミュニケーションを取ることができるため、不登校の子どもたちにとって、友人とのつながりを維持するための貴重な手段のひとつとなります。

オンラインゲームでは、面識のない人とつながりを持つことで、安心感や一体感を覚えて癒やされる傾向があります。SNSは、友人関係を保ちながら、近況を共有することで孤独感を減少させる傾向があります。

3つ目の心の支えも重要です。

特に、最近では「推し活」という言葉があるように、実在する人間(アイドル)だけでなくアニメのようなバーチャルな存在(キャラクター)のコンテンツを視聴したり、グッズを集めたりすることが心の支えになっているようです。ファン同士での友情を芽生えさせるきっかけにもなります。

他に、ネットやアプリのゲームの世界に没頭し、ゲームのなかで上位のランキングになったり、対戦型ゲームで敵を倒したりすることで自己肯定感が上がり、ダメだと感じている自分を忘れられることも子どもたちにとって大きな価値です。

不登校の子どもにとってゲームやスマホの世界は、単なる娯楽ではありません。むしろ、いまを生きていくために必須のアイテムなのです(ライフラインといってもいいかもしれません)。

私が思春期の子どもからゲームやスマホを取り上げないでほしいと伝えているのはこのような理由からです。「あのとき、取り上げないでいてくれたからいまの自分がある」と大人になってから思ってもらえるはずです。

『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』(野々はなこ/あさ出版)

ある日突然、子どもが学校に行けなくなり、寝てばかりで、起きている時はスマホやゲームに夢中。何も話してくれず、考えていることが分からない。そんな状況に、不安で押しつぶされそうな気持ちになっていませんか?

本書は、思春期の不登校に悩む親のための頼れるガイドブックです。