「スマホが指に反応するのはなぜ?」大人も答えられない身近な科学

スマホの画面はなぜ指で触れると反応するのか?

①体温 ②振動 ③静電気

──正解がわかりますか?

さらに、大きな道路にある「なまずの標識」、その意味を今の多くの子どもたちは知りません。そして、世界一高いエベレストの頂上で貝殻の化石が見つかるのはなぜでしょう? 実は、私たちの身の回りには、物理や地学の知識がないと説明できないことがたくさんあります。子どもいっしょに科学の楽しさを体験しませんか?

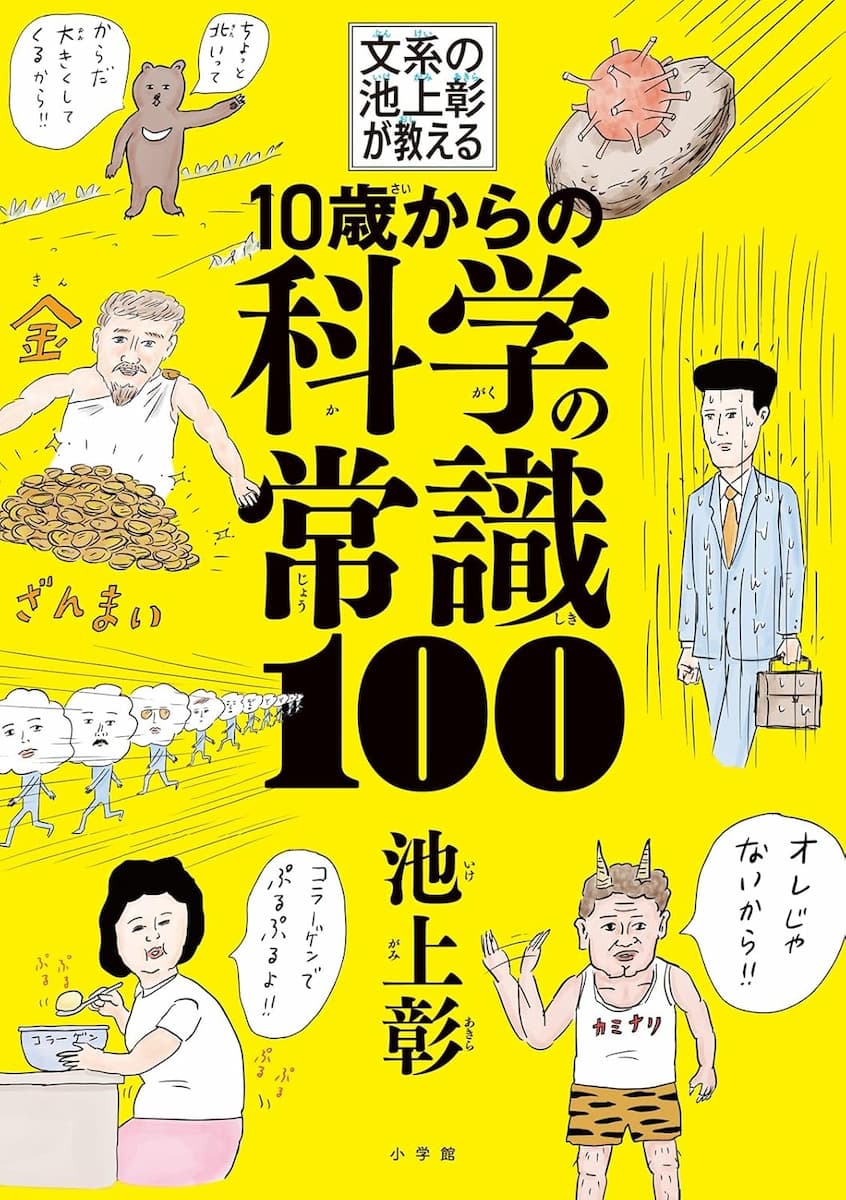

※本稿は、池上彰・著『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(小学館)から一部抜粋・編集したものです。

イラスト/和田ラヂヲ

物理クイズ1:スマホ画面を指で操作できるのは何のおかげ?

①体温 ②振動 ③静電気

軽くさわるだけで操作ができるスマホ、便利ですよね。私も、電話やメールなどの通信手段としてだけでなく、情報収集や勉強にも大いに活用しています。スマホのタッチパネルは「静電容量方式」といって、人の体に流れているわずかな電流(静電気)に反応して操作できるようになっています。

つまり、答えは「③静電気」です。

指でさわると操作できるのに、爪や手袋の上からだと操作できないのは、爪には電気が通っておらず、手袋は電気を通さないから。ですが、最近では電気を通す繊維でつくられた手袋もあるので、冬でも便利ですね。

体に電流が流れているなんていうと、感電してしまうのではないかと心配になるかもしれません。でも、心配しなくて大丈夫です。静電気なので、そこまで強い電流ではありません。

下敷きを頭の上でこすって髪を逆立てて遊んだことはありませんか? あれも静電気のしわざです。冬の乾燥した日に、だれかと手がふれたりドアの取っ手をさわったりしたときに「パチッ」とするのも静電気。126ページの琥珀の話にもあったように、物と物がこすれると、その摩擦によって電子の移動が起こり、余分な電子が表面にたまることがあります。これが静電気の正体です。

静電気は、空気が乾燥している時期に起こりやすいのです。私は、冬場にエレベーターのボタンを押すときは、その前に金属ではない壁などにふれることで静電気を逃がしてから押すようにしています。いきなり金属にふれると「バチッ」とくるのでご注意を。

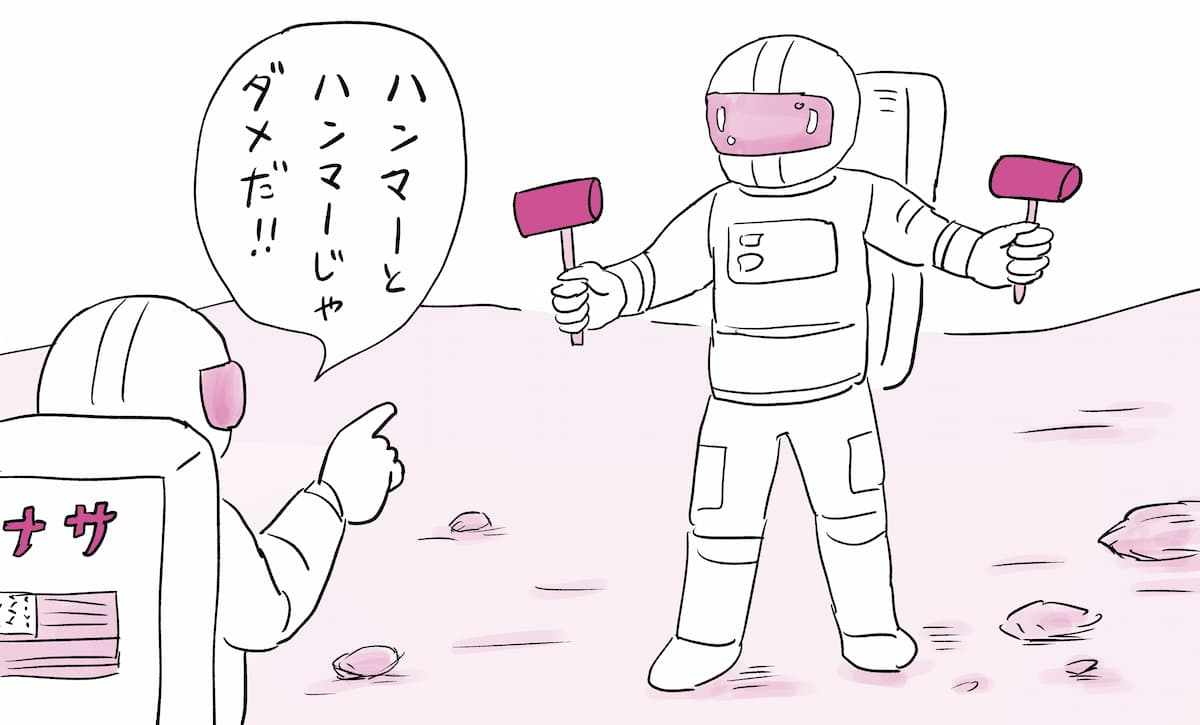

物理クイズ2:月の上で、「羽根」と「ハンマー」を落としたら、先に地面に着くのはどっち?

「そんなのかんたんだよ」と思うかもしれません。あるいは「ひっかけ問題かも⁉」と警戒する人もいるでしょう。さて、どちらが正解か? 答えは「同時に着く」です。

これは、ガリレオ・ガリレイの「落体の法則」によるもので、真空(空気のないところ)では、重いものも軽いものも同時に落下するのです。

ガリレオは、今から約400年前の人で、「近代科学の父」と呼ばれています。当時のヨーロッパでは、物体の落下について、アリストテレスによる「重いものが軽いものよりも速く落ちる」という説が「常識」でした。しかしガリレオは、「本当にそうだろうか?」と疑いをもちます。「常識」だからと鵜吞みにせず、科学は実験によって証明すべきという考えをもっていたガリレオは、自ら実験することに決めました。斜面を利用して物が落ちる様子を観察し、落下速度と時間の関係を測り、物が落ちる速度は、物の重さとは無関係であるという法則を導き出します。

そして、ガリレオの死から約330年がたった1971年、アポロ15号の乗組員が、真空の宇宙空間で、鳥の羽根とハンマーを同時に月面に落とす実験を行いました。羽根とハンマーは月面に同時に落ち、見事にガリレオの説が証明されたのです。

科学の仮説は、数百年後に証明されることも珍しくありません。アインシュタインが提唱した宇宙のブラックホールは、約100年後の2019年に初めて撮影されました。科学者たちは時代を越えて協力し合っているんですね。

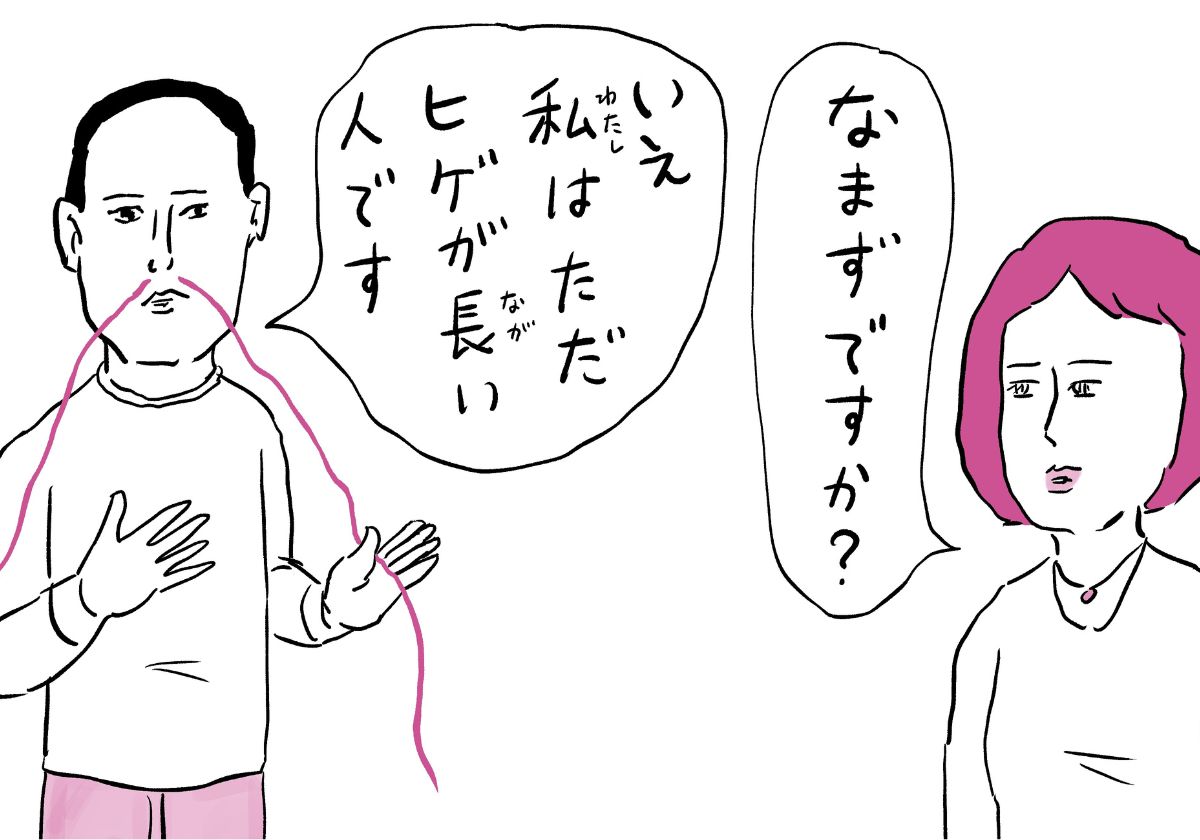

地学クイズ1:道路にある「なまず」の標識。何のこと?

① 緊急交通路 ②立入禁止 ③水族館

あなたも、大きな道路でなまずの標識を見かけたことがありませんか? 答えは「①緊急交通路」です。わかりやすくいうと、「この道路は、大地震などの災害が起きたときには、救急車や消防車、あるいは救助するための自衛隊車両などが通る緊急交通路になりますよ」ということです。

災害時は、避難する人たちの車、救助に向かう車、食料や物資を運ぶ車などで道路が混雑してしまいます。人命救助の車が優先的に通れるように道路を確保するため、日ごろからこの標識で知らせているのです。

2011年3月11日の東日本大震災のときには、東北自動車道などの一部の区間が緊急交通路に指定されました。地震発生の翌日12日に指定され、24日に全面解除されました。12日間は、緊急車両の往来が多かったんですね。

でも、ここで疑問がわきませんか?なぜ「なまず」のイラストなのか、と。日本ではその昔、地底にいる大なまずが地震を起こすと信じられていました。そして、そのなまずが暴れないようにおさえつけているという伝説の「要石」が、茨城県の鹿島神宮や千葉県の香取神宮などにまつられています。「要石」といえば、アニメ映画『すずめの戸締まり』にも登場しています。

江戸時代末期の1855年、江戸(今の東京)で発生した安政の大地震の後には、なまずの絵が描かれたかわら版(今でいう新聞の号外)が発行されたくらいなので、「地震といえばなまず」というイメージが昔から強くあるのです。なまずにとっては無実の罪ですが。

地学クイズ2:エベレストは今も高くなり続けている。

本当? うそ?

世界一の高さ8848mを誇るエベレスト。エベレストは、誕生したときから世界一だったわけではなく、長い年月をかけて世界一の高さになり、今現在も少しずつ高くなり続けています。ということで、答えは「本当」です。

その理由を説明するために、エベレストを有するヒマラヤ山脈の誕生についてお話ししましょう。

昔々、今のインドはオーストラリアや南極の方にありました。インド大陸が乗ったインドプレートが、長い時間をかけて北に移動し、やがてインドプレートと、ユーラシア大陸が乗ったユーラシアプレートが衝突します。つまり、インドが今の場所にたどりついたということです。これが今から数千万年前のことと考えられています。

このプレートの衝突により地面がもり上がってできたのが、ヒマラヤ山脈です。ヒマラヤ山脈、エベレストの高さを考えると、衝突がどのくらいすごいものだったか、予想がつきますね。プレートは地球上で動き続けているので、この二つのプレートも押し合い続けています。ですから、エベレストは高くなり続けているというわけです。なお、エベレストの頂上から貝がらや海の生物の化石が発見されており、このことからかつては海だったことがわかります。

ちなみに日本の伊豆半島も、約2000万年前には本州のはるか南、硫黄島近くにありました。それが時間をかけて移動し、本州にぶつかって半島になり、その衝突で生まれたのが丹沢山系です。

地学クイズ3:地球にある大陸は動いている。

本当? うそ?

日々生活している中で、「日本列島が動いている!」と感じることはないでしょう。ですが、答えは「本当」です。

私は子どものころ、世界地図でアフリカ大陸の西側と南アメリカ大陸の東側を見ていて、「パズルみたいにくっつくかもしれない。どうしてだろう?」と疑問に思いました。いろいろと本を読むと、私よりはるか前に同じことを考えた人がいたことがわかりました。1912年、ドイツの地球物理学者アルフレッド・ウェゲナーは「今ある大陸は昔は一つの大陸だったのではないか」と考え、「大陸移動説」を発表し、昔々一つだった大陸を「パンゲア」と名付けました。しかし、ウェゲナーは大陸移動説を証明できないまま亡くなります。

ここで、あなたも世界地図を広げてみてください。大西洋の西にあるのが北アメリカ大陸、大西洋の東にあるのが西ヨーロッパ(ユーラシア大陸)ですね。実は、この両大陸には同じ種のカタツムリやミミズがいることがわかっています。カタツムリやミミズが大西洋を泳いで行き来していた……? そんなことはありませんよね。

ではなぜか? これももともと一つの大陸だったというパンゲアの考え方なら、同じ大陸にいたからという説明が成り立ちます。

ウェゲナーの無念をはらすように登場したのが、「プレートテクトニクス」という考え方。「プレート」は、地球をおおっている岩石の板のことです。プレートが動くことによって、大陸も少しずつ動いている。ということは、ウェゲナーが打ち出した大陸移動説は、プレートの移動によって解き明かされることになったのです。

『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(池上彰 著/小学館)

「朝食を食べる子は学力が高い?」「南海トラフ地震は30年以内に起こる?」「地震雲は科学的根拠がある?」「コラーゲンを食べると肌がぷるぷるに?」

――気になる現代の科学知識を池上彰がスッキリ解説!

文系出身ながら、科学にも強い池上彰が、理系の「むずかしい」を文系にも「わかる!」に変換します。科学的考え方、気象、地学、物理、化学、生物、環境問題…子どもが興味をもつ現代的な7つの科学ジャンルをクイズ形式で楽しく紹介。読むことで、理系ジャンルに強くなるだけでなく、論理的思考も養われ、国際情勢や国内ニュースに対して、自分の頭で深くで考える力が身につきます。