読み聞かせや音読で伸びる“ことばの力”とは? 齋藤孝が語る「声に出す」ことの効果

AI教材や動画学習など、子育てにデジタルの力が当たり前になってきた現代。

便利になった一方で、親子の会話や、子どもが声に出して言葉と触れる時間が減ってはいないでしょうか。

「言葉は、声に出すことで初めて“自分のもの”になる」と語るのは、教育学者の齋藤孝先生。

子どもと一緒に本を読み、声を出して楽しむ時間が、なぜ大切なのか? 本の選び方から、昔から日本に受け継がれてきた「読み聞かせ」「音読」「暗誦(あんしょう)」のコツまで、齋藤先生に伺いました。

「声」の大切さ

――タブレット学習や動画の視聴など、便利なデジタルツールが子育てにも広がっています。一方で、家の中で「声」が響く場面が減っていることに、少し寂しさを感じる方も多いように思います。齋藤先生は、この変化をどのようにご覧になっていますか?

齋藤先生:その感覚はとても大切だと思います。確かに、今の家庭はとても静かになりましたね。勉強は画面の中で完結し、娯楽も一人で完結してしまう。これは便利で効率的な反面、人間が本来持っている「声を出して伝え合う」という力が家庭の中で使われにくくなっているのは少し残念です。

――便利な時代だからこそ、声に出す読み聞かせや音読の価値を見直すことが大切ですね。

齋藤先生:はい、私たちが使っている日本語は、1000年、2000年前からあって、今とは少し違うけれど、根っこは同じなんです。

昔から「雪」や「桜」に心を動かされてきた人たちがいて、その感動を言葉にしてきた。和歌や俳句、物語、古典――それらは文化や感性を受け継ぐ手段でもあるんですね。

つまり、言葉は単なるコミュニケーションの道具ではなく、自分の中に日本の文化や美意識を宿していくもの。だから、声に出して言葉を感じる、読み聞かせや音読は、子どもにとって「感性」や「世界の見方」を豊かにする学びでもあるんです。

読み聞かせは、親が子どもに直接届ける「ことばの贈り物」

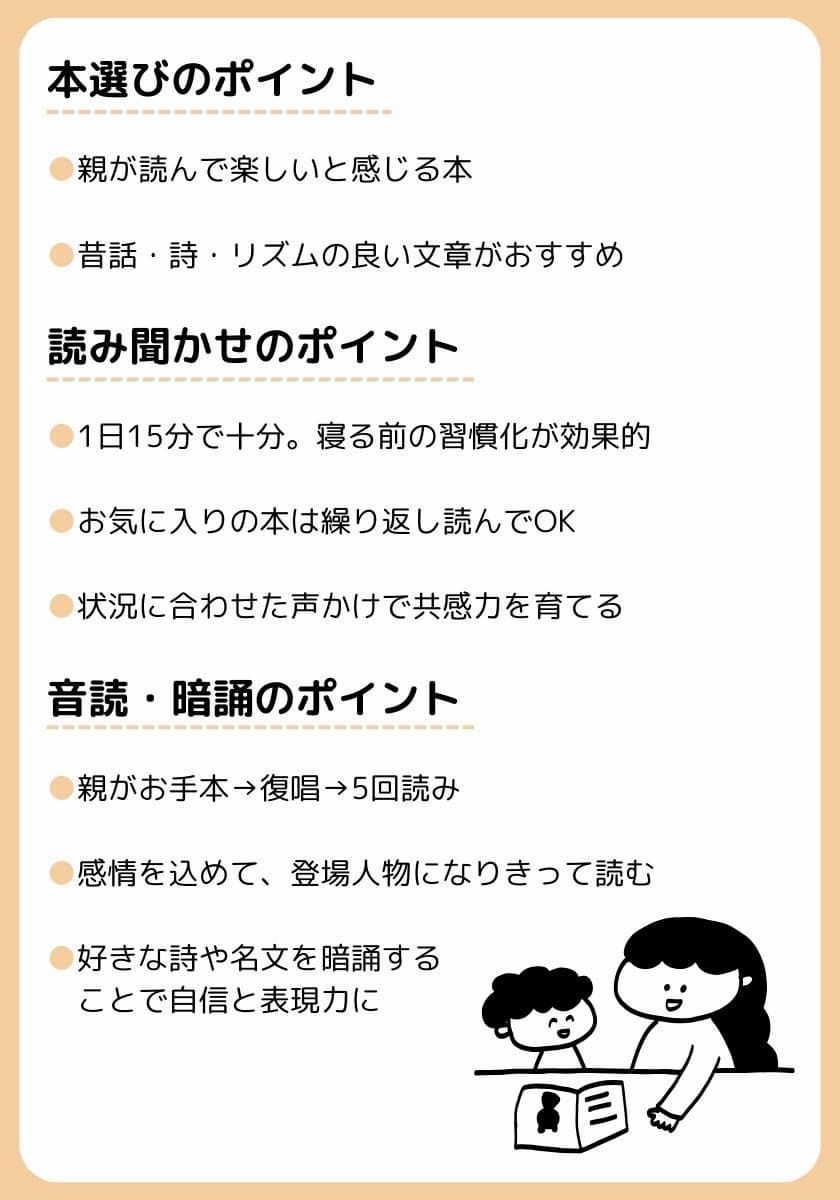

――読み聞かせをする保護者が悩むのが本選びですが、ポイントはありますか?

齋藤先生:本の種類がとても多いですからね。ただ、本選びはあまり難しく考えなくて大丈夫です。基本は「親が読んでいて楽しいと感じられる本」で良いんです。

――親が読み聞かせをするときに、意識すると良いことはありますか?

齋藤先生:物語の登場人物に寄り添う言葉をかけてあげると、とても良いですね。例えば、主人公が困っている場面では、「大変だね、困っているね」「どうしたらいいかな?」と声をかけることで、子どもはその人物になりきるだけでなく、少し距離を取って客観的に考える力も養われます。

これが、思いやりや共感力、考える力の土台になるのです。

同じ本を何度も読むことが、子どもの力になる

――「いろいろな本を読んであげた方がいいのでは?」と思ってしまいがちですが、子どもはお気に入りの1冊を何度も読みたがることが多いように感じます。

齋藤先生:それこそが、子どもにとっての大切な学びの時間なんです。同じ本を繰り返し読むことで、言葉のリズムや表現が子どもの身体に自然に染み込んでいきます。大人は飽きてしまうこともありますが、そこは「繰り返しこそ力になる」と考えて、ぜひ楽しみながら付き合っていただきたいですね。

読み聞かせから音読へ、そして暗誦へ

――少し成長したら、音読や暗誦へと学びを広げていくと良いのでしょうか?

齋藤先生:はい、自然な流れとしてとても良いことです。読み聞かせで耳から入ってきた言葉を、今度は自分の声で外に出していく。これが音読です。

音読に向いている本は、リズムが良い詩や昔話、短い文章など。

また、歴史のなかで吟味され、生き抜いてきた名文、名句には、リズムやテンポの良さがあります。声に出して読み上げることで、その言葉が身体に染み込み、活力を与えてくれる。たとえしみじみとした言葉でも、それが心の力となっていくのです。

音読の基本は「5回読み」と親のお手本

――音読は、やはり上手に読めるまで繰り返すのがよいでしょうか?

齋藤先生:最初はなかなかスムーズに読めないこともありますが、そんなときは親がまずお手本を示して、それを真似する「復唱」から始めると良いでしょう。そして、同じ文章を5回読むことで、驚くほどスラスラ読めるようになります。

――スラスラと繰り返すうちに暗誦もできそうですね。

齋藤先生:そうですね。暗誦は、まさに「自分の中に生きる言葉」です。詩でも名文でも、子どもが好きな一節を覚えるくらい何度も声に出して読む。これが大きな自信と表現力につながっていきます。

そして、暗誦におすすめなのが、先ほどご紹介した『子ども版声に出して読みたい日本語』。この本には、季節を感じる詩や、身体に響く古典の名文、リズムに乗って楽しめる早言葉や落語の一節まで、多彩な言葉が詰まっています。日本語の豊かさ、美しさを、声に出して味わう最適の教材だと思っています。

親子の「声に出す時間」が、未来の力になる

――デジタル時代の子育てにこそ、「声に出す学び」は大切な時間だと改めて感じました。

齋藤先生:そうですね。家庭の中に声が響く時間、親子で一緒に本を楽しむ時間は、何よりも豊かな学びの場です。AIが進化しても、人間にしかできない「感じる力」「伝える力」は、こうした声の文化の中で育っていきます。

まずは1日15分で大丈夫。今日から、親子で一緒に「声に出す時間」を楽しんでみてください。

(取材・文/吉澤恵理)

『小学生なら声に出したい音読366』(齋藤孝/小学館)

日本語ブームの火付け人、明治大学教授 齋藤孝先生による小学生のための音読本の決定版です!

1日たった1分の音読習慣で、心と頭がスッキリ! 集中力、記憶力、語彙力が高まり、

体の中からやる気がわいてきます。

「雪にまつわる」「リズムが楽しい」「宮沢賢治神7」など52の週テーマで紹介、1テーマを1週間で音読できます。

文字を目を追いながら声に出すことで集中力が身につき、体のリズムで何度も読むことであっという間に覚えてしまいます。そうやって覚えた言葉は大人になってもなかなか忘れません。また、宮沢賢治や夏目漱石など、文語体の言葉にふれることで、いつも話している言葉とはちがう美しい語彙が自然と身につきます。

俳句・短歌、詩、文学、古典、セリフ・いいまわし、ことわざ・四字熟語、そしてJポップ…幅広いジャンルから、笑える、ドキドキする、勇気が出る……読んで楽しい、力になるものを齋藤孝先生が厳選しました。

小学校の授業でも「音読」が重視されていますので、小学生へのプレゼントにも最適です!また、大人の学び直しにもおすすめです。

『子ども版 声に出して読みたい日本語』(齋藤孝(編)/草思社)

ベストセラー『声に出して読みたい日本語』を幼児・低学年向けの絵本として編集した画期的シリーズ。古典の名文を音読することで国語力がアップする教育効果が絶大。