ハーバード大卒芸人のパックンが「子どもの勉強を見なくなった」理由

芸人・タレントとしておなじみのパックンことパトリック・ハーランさん。ハーバード大学卒という華麗な経歴の持ち主でありながら、現在は日本で2人の子どもを育てる父でもあります。日本とアメリカの教育文化の違いに触れながら、子どもの個性や社会性をどう育むか、そして”やりたいことを応援する”子育てについて、本音で語ってくれました。

日本の教育とアメリカの教育の明確な違い

――日本の教育について、どのような印象をお持ちですか?

パトリック・ハーランさん(以下パックン):もちろん素晴らしい面はたくさんあります。日本の子どもたちは高い倫理観を持っていて、他人に迷惑をかけずに行動できるし、集団生活でもきちんと協調できる。治安が良くて、秩序だつ社会が築かれているのは、教育の力が大きいと思います。

でも一方で、まだ、知識の暗記と再生に偏った面があるとも感じています。僕は日本の教育を外付けメモリーみたいだと思っていて、自分の頭を処理装置じゃなく、記憶装置として使ってるように見えるんですよね。九九や年号、方程式をひたすらインプットして、試験でアウトプットする。そういう暗記型の教育が根強く残っているなと。

――その点で、アメリカの教育とは違いを感じますか?

パックン:感じますね。アメリカでは、オリジナリティやクリエイティビティ、リーダーシップといった目に見えない力を伸ばすことがすごく重視されています。授業の中でディスカッションやプレゼンテーションが多くて、自分の考えを言う力が自然に身につくんですよ。

なぜ日本では「リーダーシップ」が養われにくいのか?

――リーダーシップを育てるという点で、日本に足りないと感じる部分はありますか?

パックン:場を動かす「最初の一声」を出せる人が少ない気がします。

僕、バレーボールが趣味なんですけど、公共の体育館やスポーツセンターの個人開放に行くと、よくわかるんです。集まってるのに、誰も仕切らない。みんな2人で来た人は2人で練習、1人で来た人はずっと壁打ち。何かを待ってるんですよね。

で、僕が『よし、チーム分けしよう!』『15点でいこう!』って声を出すと、一気に場が動き出す。みんなすぐ集まってくれて、すごく楽しくなる。

最初は壁に向かって打ってた人も、自然と輪に入ってくるんです。5分もあれば仕切れて、終わるころには『次いつ来の?』って言ってもらえる。でも僕は『僕がいなくても、みんなでできるはずだよ』って答えるんです。

リーダーシップって、特別な才能じゃなくて、ちょっとした勇気と気配り。それを小さい頃から体験できる環境がもっとあればいいなと思います。

――そういった環境作りは、ご自身の子育てでも心がけていますか?

パックン:はい、それは意識しています。というのも、僕自身は学生のとき、母に文章の添削をしてもらってたんです。当時、母は出版社の仕事もしていて、添削がすごくうまくて。僕にとってはそれがありがたかったし、自然なことだったから、僕も、もともとは子どの勉強を見てあげてました。

日本語も教えて、宿題も見て、添削もして――って全部やるつもりでいたんですけど、息子が7歳くらいのときに、突然”反抗期”に入って。『もういい』『自分でやるから』って完全に拒絶されちゃって(笑)。

で、その様子を見た娘も『なんで私だけ勉強見られるの?』ってなって、今ではノータッチでお願いしますっていう状態です(笑)。

唯一、英語のエッセイだけは見て、言われたらチェックするけど、こちらから『添削してあげようか?』とは言いません。

でもその代わりに、映画を一緒に観たり、旅をしたり。言葉じゃなくて体験を共有することで、信頼関係はちゃんと育っていくと思っています。

アメリカの一流企業でも全員が名門校出身ではない

――夢や進路について、親としてどんなふうに向き合っていらっしゃいますか?

パックン:僕がもう一つ大事にしてるのが、子どもの夢を否定しないということです。子どもがそういうことをやりたいなら、できるようにしてあげたい。

でも、自分がそう向いてないと思うなら、無理にやらなくてもいい。向いていることを、楽しく毎日やっていれば、それがいちばん幸せな生き方だと思うんです。

それは、僕自身がそうだったから。僕、ハーバード大学を出て、芸人になっていますからね。(笑)

――ハーバードから芸人という経歴にもったないという声もありますが、どう感じますか?

パックン:もったいないと言う人もいるかもしれないけど、僕はちっともそう思ってなくて。自分がやりたいことを選んだし、それで人に笑ってもらえて、喜んでもらえる仕事をしてるっていうのは、すごく幸せなことだと思ってます。

それが、もったいないっていう価値観、それも実は教育が与えてるんじゃないかと思うんですよね。

たとえば、日本は中学受験が加熱していて、結果に一喜一憂する。でも、うまくいかなかったとしても、そこで諦めるんじゃなくて、自分の力で勉強して目指す大学に入るとか。

あるいは大学に行かずに、別の道で野心や向上心を持って努力する――そういう考え方も、教育の一部だと思うんです。

アメリカの一流企業を見ても、みんなが名門校出身というわけじゃないし、起業家の多くは学歴よりアイデアと行動力で道を切り拓いています。

不動産業や建設業、あるいは小さな商売から大きくしていく人たちもたくさんいる。そういう成功の多様なかたちを、早い段階で子どもたちに伝えることが大事だと思います。

大人が子どもに伝えるべき「学歴以外に必要な力」

――アメリカでは、多様な選択肢を学ぶ機会があるということですね。

パックン:はい。僕が受けた教育も、『起業してもいい、自分の道をつくっていこう』っていうメッセージが強かったと感じます。

アメリカではこうあるべきっていう進路よりも、いろんな生き方があるっていう選択肢の提示が、教育の中に含まれてるんですよ。

たとえば中学校の授業で、金融教育とあわせて職業ごとの収入やリスク・リターンを考えるプログラムがありました。どういう職業があって、どう準備すればいいのか。それをリアル人生ゲーム的に学べるんです。僕の学校にもありましたけど、あれは本当にいい授業でしたね。

――日本でも取り入れるべきですね。

パックン:今はインターネットのおかげで、知りたいことは何でも調べられる時代です。AIでもインターネット検索でも、開業医の年収や建設会社の社長の平均収入まで簡単にわかる。子どもたちがそういう情報にアクセスできる時代だからこそ、”成功のかたち”が一つじゃないことを大人が伝える必要があるんじゃないかなと思います。

――これからお子さんたちは、どのような進路を選びそうですか?

パックン:インターに通っているので、たぶん2人とも海外に出る可能性が高いですね。今は東大のPEAKプログラムや、ICU、慶應などでも英語で学べるコースがありますし、日本でも選択肢は広がっています。

でも僕は、『どこに行くか』よりも『どう生きるか』のほうが大事だと思っていて。社会で必要なのは、学歴だけじゃない。初対面の人と話せる力とか、自分の考えを伝える力、仲間と協力できる力、そういう社会性やコミニケーション力がすごく重要だと思います。

――その社会性やコミニケーション力は、どんな人生を選んでも必要ですね。

パックン:本当にそう思います。結局のところ、『人に好かれる力』がいちばん大事。人と信頼関係を築けるとか、仲間を作れるとか、それがどんな仕事でも活きてくる。

そういう力も、勉強と同じように練習で身につけられるんです。社会性やコミュニケーション力を身につけることも勉強と同じくらい大事ということに、親や周りの大人が、日々の関わりの中でもっと注力してほしいですね。

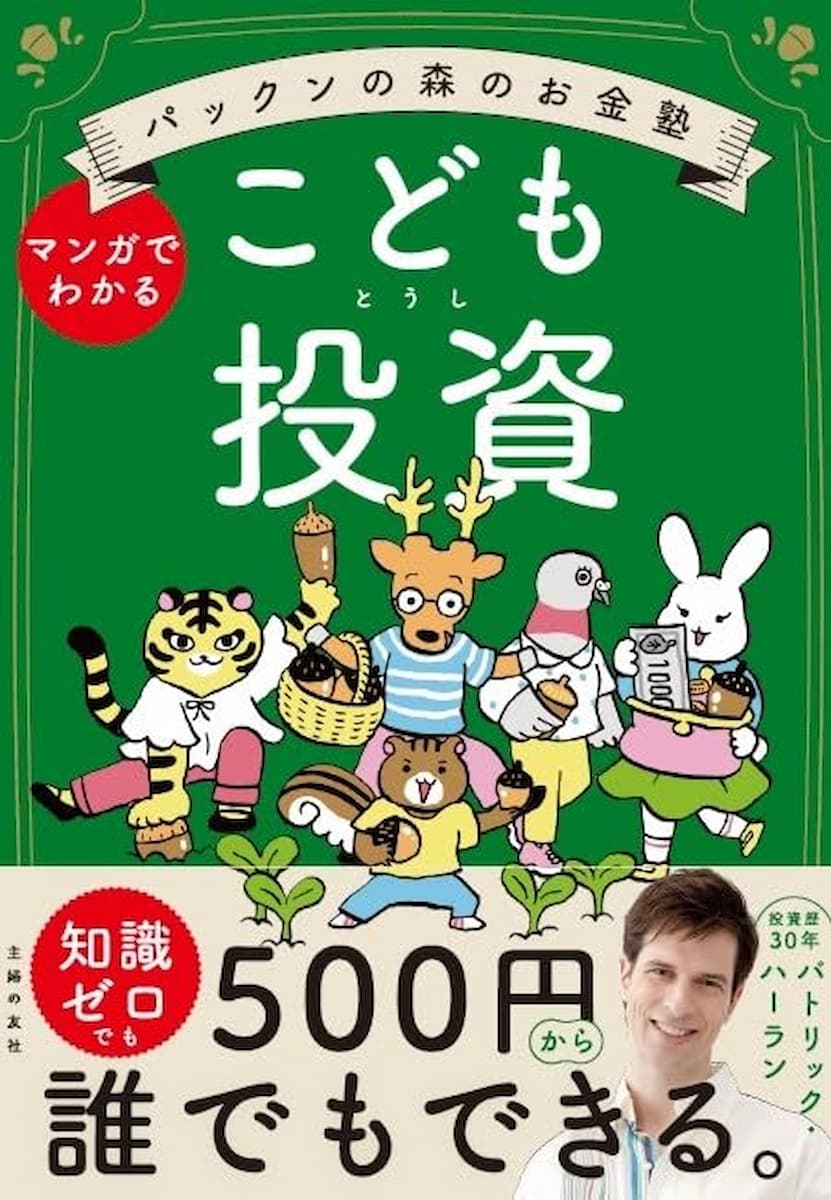

『パックンの森のお金塾 こども投資』(パトリック・ハーラン著、主婦の友社刊)

10才の誕生日の翌日から新聞配達をして家計を支え、ハーバード大学を卒業!

投資歴約30年のパックンが伝授する、幸せなお金とのつきあい方。

パックンと森の仲間たちが漫才タッチな会話で解説。