手助けが成長の邪魔をする?子どもの力伸ばす「信じて見守る」の大切さ

つい子どもに手を出したり口を出したくなるのは、親心として自然なこと。しかし、子どもの「生きる力」は、親が一方的に教え込むものではありません。大切なのは、子ども自身が考え、気づき、行動できる環境を整えることかもしれません。

島根太郎さんの著書より、子どもの主体性や自己肯定感を育むためのかかわり方を抜粋してご紹介します。

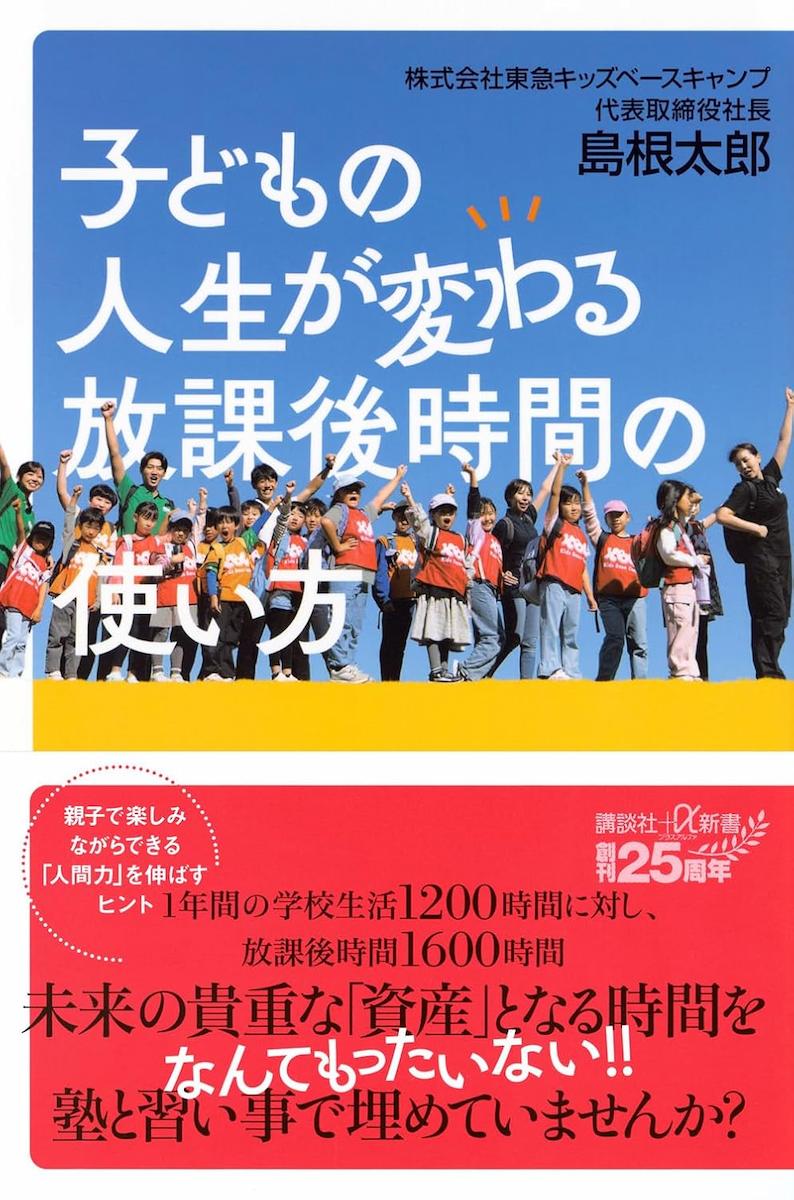

※本稿は島根太郎著『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』(講談社)より一部抜粋、編集したものです。

保護者は手を出しすぎないほうがいい

人間力は、子どもが自ら身につけていくものです。

『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』(島根太郎/講談社)

小学生の1年間の学校生活1200時間に対し、放課後の時間は1600時間。

この未来の貴重な「資産」となる時間を、塾や習い事だけで埋めていませんか? なんてもったいない!!

1600時間を「未来への投資をする時間」と考えると、小学生のうちにまず優先してやるべきことは、学校や塾の勉強での認知能力の向上ではなく、社会につながるための人間力=非認知能力をいかに育むか。

この人間力は、自立した個を確立のための自己肯定感、粘り強くものごとを進める力などの「自分軸」と他者とかかわるためのコミュニケーション力などの「社会軸」の二軸からなります。

と言っても難しく考える必要はありません。

基本は子どもたちのやりたい気持ちを信じて、周りの大人たちはそれをサポートすること。

民間保育園・学童を広く展開する著者が、多くの子どもたちと接し、キッズコーチと子どもたちのかかわりを通じて学んできたヒントを明かします。

むしろ、忙しい保護者にこそおすすめの楽しみながらできる子育ての提案です。