「こうあるべき」を押し付けない…柔軟性を育む子どもに必要な親の質問力

AIの進化やグローバル化、多様性など、変化の激しい時代を生き抜いていける子どもに育てなくては、とプレッシャーに感じる親御さんも多いことでしょう。

非認知能力育成のパイオニアとして知られるボーク重子さんは、非認知能力の一つである柔軟性がこれからの時代を生き抜くために重要といいます。そのカギとなるのは親の質問力。どんな親の質問が子どもの柔軟性を育むのでしょうか?ポイントをご紹介します。

※本稿は、ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。

さまざまな変化に対応できる、頭の柔らかい子

柔軟性とは、いろんな角度から考える力のある、頭の柔らかい子の特徴です。1つの考えや答えに凝り固まらない力でもあります。自己肯定感・自制心に続き、私が3大非認知能力の1つと考えているのが「柔軟性」。

柔軟性があると、1つの正解や従来のやり方にこだわらないので、変化に素早く対応できます。また困難にぶち当たっても、いろんな視点から物事を見ることができるため、ストレスに強いのも特徴。

反対に柔軟性がない場合は、ちょっとしたことにも心が折れやすくなってしまいます。

「こうあるべき」と頑固にしがみつくのではなく、「あ、それもありだね!」といろんな選択肢を考えられる、しなやかな思考力とそれを可能にするしなやかな心。柔軟性があれば、変化の波を乗りこなし、折れない気持ちが育まれます。

人生には受験、就職、結婚、出産、転職、引越し、退職などのライフイベントに加えて、グローバル化、多様化、AI化、教育の非認知へのシフトなど、予測不可能な変化がたくさんあります。

だからこそ、柔軟性を育んでいきたいもの。カギを握るのは「親の質問力」です。

アメリカに移住した当時、私も「日本ではこうだから」「これまでこれでやってきたから」とことあるごとに言っていました。だからいろんなことがうまくいかなかった。私が大きく変わるきっかけになったのが、たった1つの質問でした。

「答えはそれしかないの?」

いろんな選択肢が見えてくるように、親が働きかけてあげましょう。

いろんな可能性を考えられると、人生の選択肢が増える

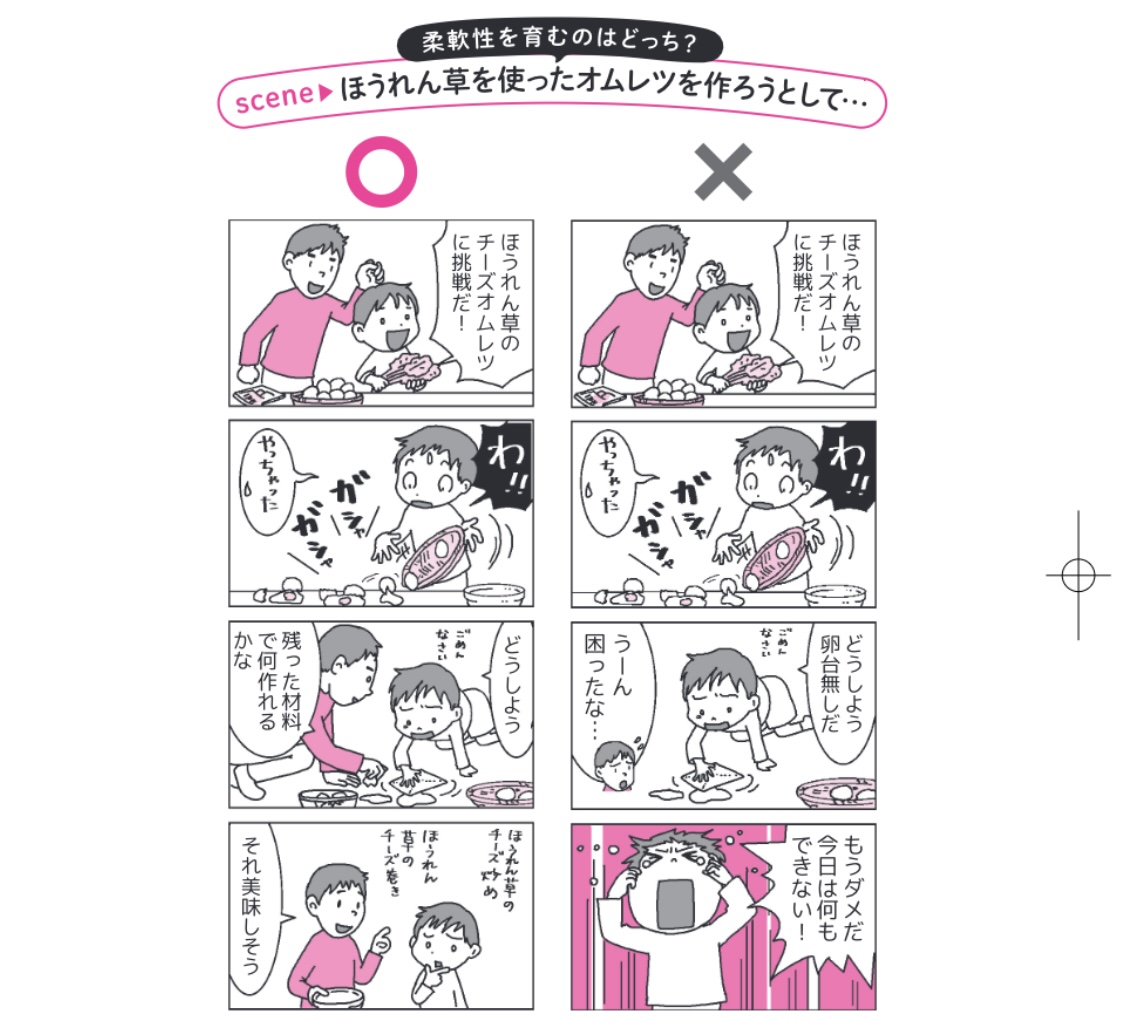

✖の例で示したように、実はほかにもさまざまな選択肢があるはずなのに、「これじゃなきゃダメ!」と思っていると、それしか見えないものです。

誰にでも、そんな経験はありますよね。だけど、そうやって「こうあるべき」は可能性と選択肢を奪っていきます。気をつけたいですよね。

私たち大人の世界でも、1つの方法がダメになることなんて、いくらでもあります。そんなとき、あなたはどうしますか?「もうムリ!」と投げ出してしまう???

あるやり方が失敗しても、いろんな視点から「ほかにどんな方法があるかな?」「答えはこれだけかな?」「今できることはなんだろう?」としなやかに対応することで、子どもの可能性はぐーんと広がります。

子どもの柔軟性を育むのは、こういった「親の質問力」。

「柔軟性」を育てたいならどっちの言葉を選ぶ?

〇:答えはそれだけかな?

✖:これじゃなきゃだめ!

大人はいろんなことを学んでいるもの。その過程で、自分の正解「こうあるべき」を作り上げていきます。

そして自分にとっての正解をパートナーや子どもに押し付けようとします。それが「当たり前」であり、「普通」だからです。それもほとんど無意識に行ってしまうのがコワイところなんです。

特に習い事や受験などの大きな決断になるほど、「こうあるべき」を押し付けたくなります。そうすると子どもの中にはそれが正解となって焼き付き、ほかの可能性や選択肢が見えなくっていきます。そうして柔軟性を失っていってしまうのです。

〇の声かけをするために、やることとやらないことをご紹介します。

やらないこと! この2つを言うのはやめる(✖の例)

(1)「〇〇すべき」「〇〇してはいけない」を使わない(たった1つの正解)

正解がそれだけになり、想定外のことに対応できなくなります。

(2)「絶対」「これはよい」「これはダメ」という言い切り言葉を使わない(選択肢の否定)

それ以外に選択肢が見えなくなって、柔軟性が育ちにくくなります。

やること! クリティカル・シンキング「親の質問力」

クリティカル・シンキングとは「問いを立てる力」「疑問に思う力」「鵜呑みにしない力」とも言われます。

ぜひ「頭の柔らかい子」を育むためにも実践してね。カギは親の質問力です。

質問のコツ(1) 目の前にある答え、古い考え、機能していないやり方に疑問を持つ

たとえばオムレツの例ですが、「卵がない=オムレツが作れない=もうダメ」ではなく「そもそもオムレツじゃないとダメなの?」と問いかけます。

質問のコツ(2)新しい方法、考え方に興味を持つ

ほうれん草とチーズで作れるのはオムレツだけ? ほかに何かない? チーズをほうれん草で巻いてみる? といろんな方法に興味を導く。

頭の柔らかい子の鍵は考え方に「幅」があることです。その「幅」が選択肢。どんどん質問して、選択肢を増やす練習をしてね。しなやかな思考は心もしなやかにします。

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。