親が決めすぎないで!「その子なりのやり方」を尊重した先に育つ力

親はつい、「こうしたら?」と子どもに口を出したくなるもの。しかし、子どもは、親とは違う一人の人間です。その前提に立ったとき、親はどのように子どもをサポートしていくのが理想なのでしょうか?

内田舞先生が自身の経験から導き出した、ひとつの答えをご紹介します。

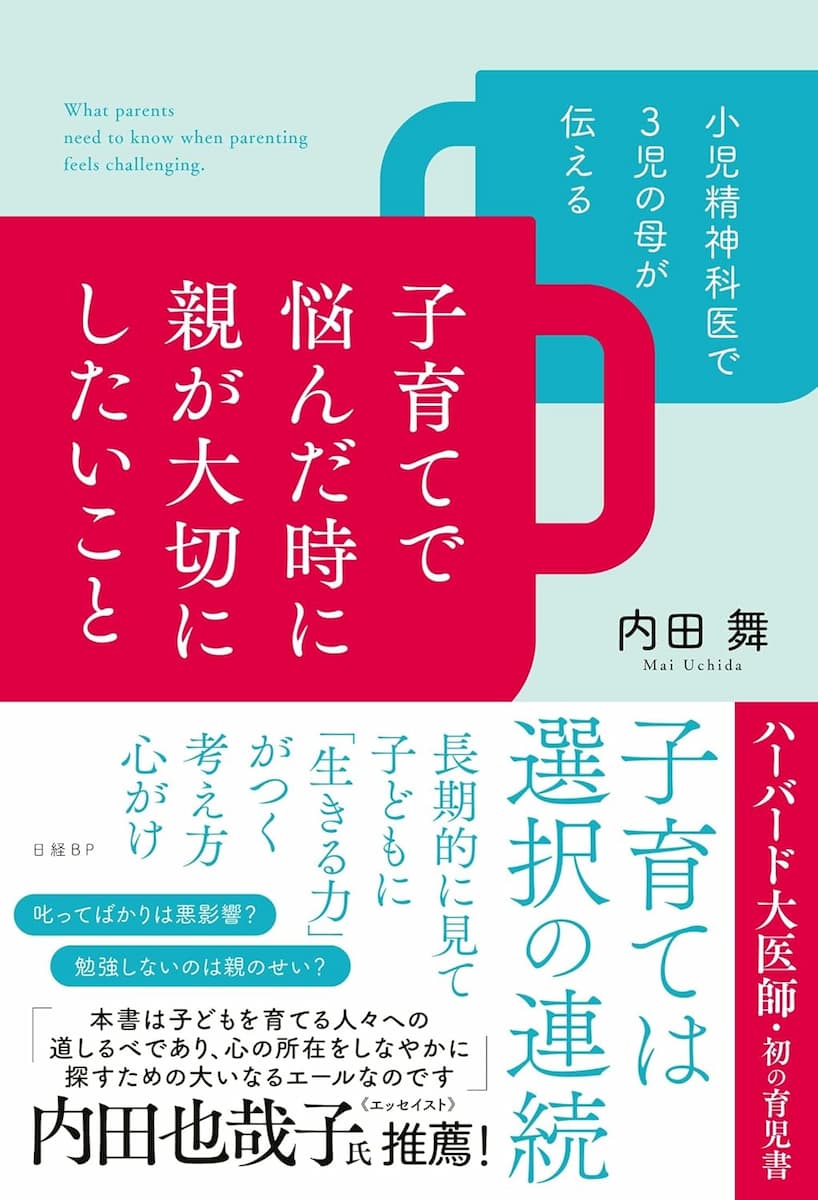

※本稿は内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

親が何でも決めるのをやめてみる

親が子どもに対し正解の姿を描き、その「あるべき姿」に当てはめようとするのは、親自身も子どもも追い詰めることにつながります。それに、これまでも何度か述べたように、そもそも子育てには正解がありません。そして、子どもは親とは違う人間です。子どもにとって何が一番いいのかは、親にもわからないことが多いものです。

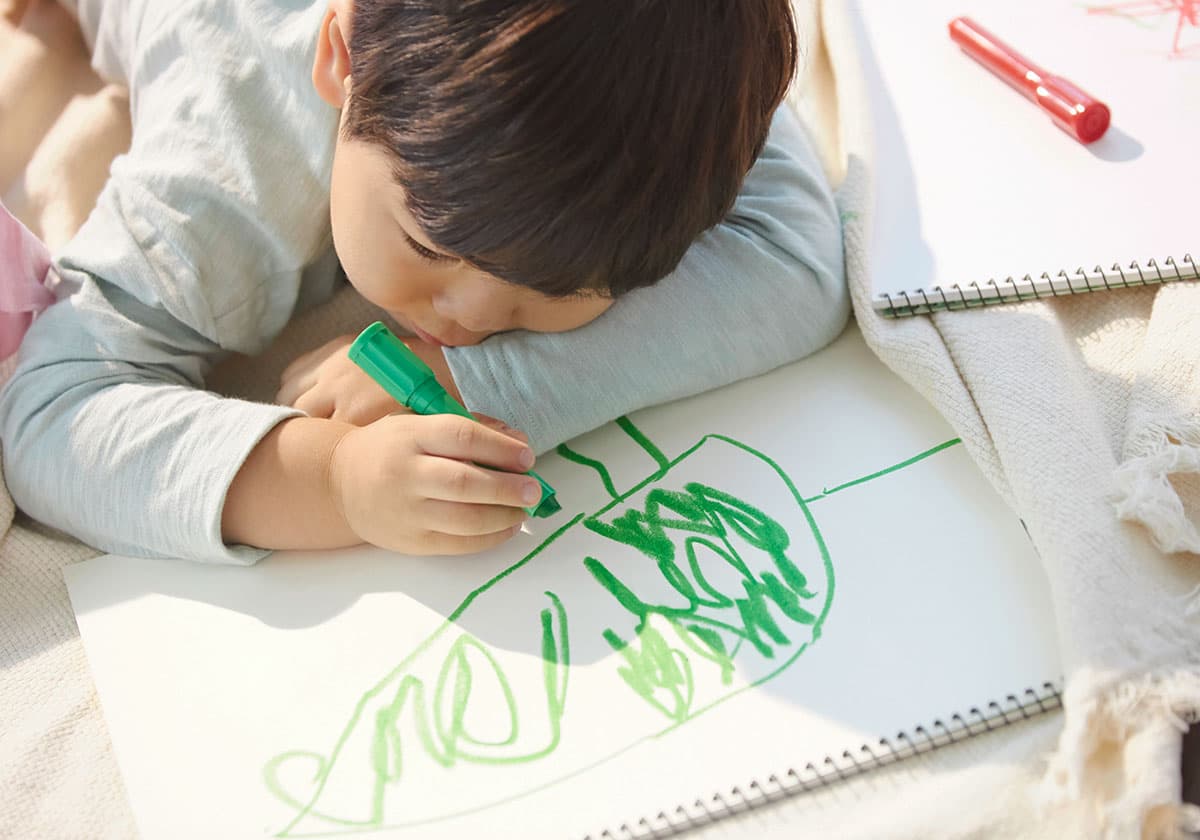

私も、それを認識させられることは多いです。うちの子どもたちは、3人とも絵を描くのが大好きなのですが、「こういう効果を出したいなら、ここはこんな色で塗った方がいいんじゃないの?」など、ついアドバイスしてしまうことがあります。そこで「いや、僕は違う色にする」と、私の言ったことをまったく無視して違う色を塗ってできたものが、素晴らしかったりすることがよくあります。私が持っているアイデアよりも、子どもの方が、ずっといいアイデアを持っていることも多いと感心します。

それから、「この子はこんな風にすると喜ぶかな」と思ってやったことが、まったく外れることもあります。私が考える幸せと、長男、次男、三男が考える幸せとは違うのだという、よく考えてみれば当たり前のことですが、そんなことに気付かされることもしょっちゅうです。

結局は、その子なりのやり方で、本人が思う幸せに行き着くしかないのでしょう。もちろん、親である私は、彼らが自分の思う幸せに行き着けるようサポートすることにベストを尽くしますが、それは、私が最初に想像して描いた「子どもの幸せ」とは違うところに向かっていることもあるわけです。

その子にとっての「正解」を一緒に探す

正解がないのは不安です。でも、だからといって何もしないわけにもいかず、「その子にとっての最善のやり方」を探しながら進んでいくしかありません。そしてそれは、大人が探してあげるものではなく、親が子ども一人ひとりと対話して、本人が探すのをサポートしていくべきものではないかと思うのです。

「対話」は、よく耳にする言葉ですが、簡単なことではありません。これは、単に複数の人間が、言葉を交わし合うだけのことではないからです。特に親と子どもの関係だと、普段の会話のやり取りは、なかなか対話になりにくいように思います。親の方が圧倒的に「力」を持っていますし、「教える人」と「教えられる人」という、上下関係が生まれやすいからです。親の側が「正解」を知っていて、それを子どもに教えてその通りにさせることが前提の関係性になりやすいのです。

もちろん、親の方が経験は豊富ですし、小さな子どもは、放っておくと自分の命を危険にさらしてしまうような行動や、人に危害を与えかねないような行動もとってしまいかねません。道路を渡る時にはいったん止まって左右を確認してから渡る。はさみなどの刃物は、自分や人を傷つけてしまう可能性があるから慎重に扱って、使ったら出しっぱなしにせず片付けておく。危険を避けるように、教えたり促したりすることは欠かせません。駆け出して、道路に飛び出しそうになったら、腕をつかんで強引に動きを止めることも必要です。

また、子どもに関する選択の中には、最終的に親が納得し、合意することが欠かせないものがたくさんあります。放課後の習い事は、いくら子どもが希望してもそれだけでは成立せず、親が申し込み料金を支払うわけですし、場合によっては親が送り迎えをする必要があります。進学先の選択も同様です。お金を払っているのが親だから、親に決定権があると言っているのではありません。子育てにまつわる金銭的な責任を担うのは親の義務であって、選択ではないのです。しかし、家庭ごとに可能なことと不可能なことは当然あるわけで、その現実的な判断は親がしなければならないことがほとんどです。

だからといって「おやつはこれにしなさい」「あなたの将来のためにも、放課後はサッカーとピアノと英語を習いなさい」「有名大学への進学率が高いから、この学校を受験しなさい」など、子どもの代わりにすべてを親が決めるというのは、子どものバウンダリーを侵すことになります。子どもはこうした選択に対し、オーナーシップを持てなくなりますし、これが続くと、自分で選び、決める力がなかなか身につかず、自尊心も高められません。

子どもは成長すると親もとを(物理的にも精神的にも)離れ、自立していきます。そのためには、自分で正解を見つけられるようになる必要がありますが、親から「正解」を与えてもらってばかりだと、いつまでたっても自分で見つけられるようにならないと思うのです。

また、誰もが1回で正解の道にたどり着けるわけではありません。「自分にとっての正解」を見つけるわけですから、いくら信頼できる人に勧められたものであっても、自分に合うかどうかはわかりません。最初は「やっぱり違った」「失敗した」ということも多いでしょう。1度の失敗で心折れてあきらめてしまわないよう、失敗に慣れることも必要です。

親もとにいる間であれば、自分が決めたことがうまくいかなかった場合でも、親が励ましたりして支え、もう1度チャレンジすることを促したりもできます。「失敗しても大丈夫な環境」で失敗の練習をしたうえで、自立していくのが理想的なのではないでしょうか。

内田舞(著)『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)

ハーバード大小児精神科医で3児の母でもある内田舞さん、初の育児書!

内田也哉子氏(エッセイスト)推薦

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。

本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

子育ては選択の連続。

長期的に見て子どもに「生きる力」がつく親の考え方、心がけとは――。

「子どもが勉強できないのは自分のせい?」「一緒にいる時間が短くて申し訳ない」・・・

いろんな思いを抱えながら子育てに向き合う親へ向けて、【専門性】×【育児の実体験】でアドバイスとエールを送ります。