花王では失敗は褒めるもの? ビジネスマン校長が教える「怖がらずにどんどんチャレンジできる」考え方

挑戦はしてみたいけれど、失敗が怖い。そう思って動けなくなってしまう子どもは多いものです。花王で24年間勤めたあと、県立中高一貫校の校長先生に転身した生井秀一さんは、「失敗は、いっそ褒めてしまえばいい。チャレンジがなければ失敗もない。挑戦して3割成功すればOK」と言います。生井秀一さんが執筆した『13歳からのアントレプレナーシップ』より、チャレンジを恐れる中高生のための3つの言葉を紹介します。

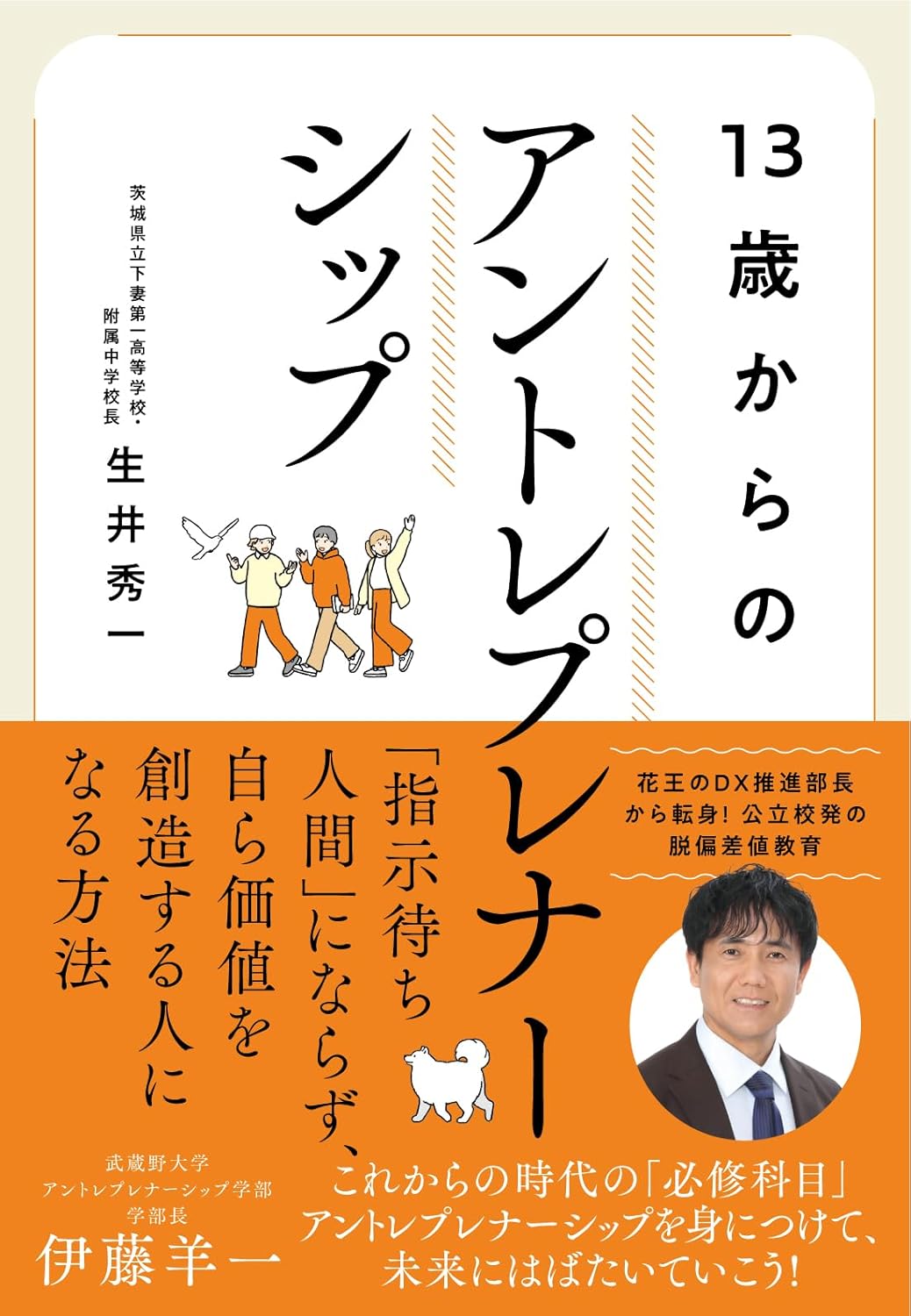

※本稿は生井秀一著『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)から一部抜粋・編集したものです。

小さなことから始めてみる

自分の挑戦したいことが見つかったら、まずは小さなことから始めてみましょう。「やるぞ!」と気合が入ると、「大きなことをしなくてはいけない」と気負ってしまうかもしれませんが、どんなことでも階段の一段目があります。一歩目は小さくて大丈夫です。

しかも、その一歩目は自分の中の得意分野から始めてみて、少しずつ広げていくことが大事です。

例えば、生徒の中に「お金持ちになりたいんです」といっている子がいました。掘り下げていくと、「実家が農家です」とのこと。話すうちに、「農業でなにか事業をやりたい」という思いが出てきました。

そこで、探究学習で、実際に下妻市の農業を調べるところからスタート。仮説を立てて、市役所に行って話を聞いて、下妻市のふるさと納税の商品を作って売ってみることになりました。この生徒の場合は、農業への関心に気づき、「地元の農業について調べる」という一歩を踏み出したことが、大きな挑戦につながったのです。

また、僕は東京の企業で働いている現場を見せてもらえるように、これまで楽天やサイバーエージェント、私がラジオパーソナリティを務めるニッポン放送などに生徒を連れて行っています。その活動を通じて、こんな出来事がありました。

「公務員志望」と書いていた子が、ある日、行動経済学の書籍を図書館で借りてきて「生井先生、私、自分の進路は公務員志望ではないと思うんです。実はこういうことに興味があるんです」といってきました。そこで、校外学習でTBSに連れて行ったんです。そこで働く現場を見たら、「これがやりたい!」といい出し、大学はメディア学科に進むことに決めました。その子は自分の進みたい方向性を自分で見つけることができてから、生き生きと学んでいました。興味があることであれば、誰かからいわれなくても自分で学びます。

この子にとっての小さな一歩は、図書館で行動経済学の本を借りたこと。そして、それを僕に伝えに来たことです。

こうした小さな一歩を踏み出すと、想像もしていないような大きな変化が生まれていく。この子の場合は、進路志望を変えるという決断にまでつながっていきました。

「こんなことをして意味があるかな?」と思ったとしても、自分なりの小さな一歩を踏み出していくことがなによりも大事なのです。

成功にこだわらなくていい

なにかを始めるからには「成功しなければいけない」と思っている子はとても多いです。しかし、成功にこだわらなくてもいいと僕は思っています。ここには、そもそもなにをもって「失敗」だと思うか、ということも関わってきそうですね。

ちなみに、花王時代に僕の部署では、年末になるとチャレンジ報告会を設け、「今年、何回失敗した?」とメンバーに聞く文化を作りました。挑戦や変化をしていなければ失敗もありません。だから、「こんなことに失敗した!」「これもやらかした!」といった話ができることが大切だったのです。

学校に来て、それとはまったく異なる文化があるように感じます。つまり、生徒も先生も失敗にとても怯えている。

そういう雰囲気にあらがって、僕は「どんどん失敗しましょうよ!」と背中を押しています。

そもそも僕は「3歩進んで2歩下がる勝ちパターン作り」でいいのではないかと思っているんです。3歩進んで2歩下がったら、3分の1は成功。野球では3割バッターは優秀だといわれるのだけれど、3分の1の成功=3割程度。だから、いいんじゃない? と生徒にも伝えています。

ただ、やり続けないとその結果は出ません。だから、3歩進み続けることが大事です。僕はこの積み重ねによって成功が近づくと思っています。

僕は最初は花王の茨城県の支社での採用で、県内の営業を担当していました。しかし、きつい東京本社での仕事に挑戦をしてみたくて、自ら手を挙げて飛び込みました。実際に自分の能力では苦労することが多く、仕事も失敗だらけ。しかし、そこではたくさんの仲間に助けてもらいました。そのつながりはいまでも僕の財産です。

その当時は「失敗ばかり」と思ったとしても、長い目で見ると確実に自分の財産になっています。

中高生であれば、例えば生徒会に立候補してうまくいかなかったとしても、人前での演説を経験して肝が据わったり、応援してくれる友達を見つけられたりするでしょう。

そもそも生命の危機に瀕するような失敗はほぼない。だから、成功にこだわりすぎず、安心して飛び込んでいきましょう。

失敗は成功するための1つの過程

失敗が怖い原因は「大きな失敗を思い描いている」からです。「大きなダメージを受けるんじゃないか」「すごく恥ずかしい思いをするのでは」「馬鹿にされるんじゃないか」など、そういったことを悶々と抱えてしまうと、恐怖から身動きができなくなります。

それは失敗したことを褒める状況を経験したことがないからですよね。先ほど、花王では「今年、何回失敗した?」と聞くことをお話ししました。

それに加えて、チャレンジ報告会では、「よくぞ、それを失敗した!」とあえて褒めることがあります。失敗をして、それをみんなに伝えてくれたから、他のメンバーが次に向けて確度が高いチャレンジができるようになります。だから、「失敗してくれたAさんに拍手です」という失敗を歓迎する場を作っていくのです。

発表者は「次はこの失敗を活かして、こんなチャレンジをしてみたい。だから、協力をお願いします」と次のステップへの課題設定につなげていきます。

失敗は成功するための1つの過程にすぎません。そう捉えられるような文化を作っていくことがとても重要なのです。

実のところ、僕も失敗ばかりしています。

先日の学校説明会では僕の講演に対する反対意見がいくつかきました。正直なところ、落ち込みますし、教頭先生に慰められもしました。教頭先生は「民間人校長の生井先生とタッグを組めて新鮮でよかったです」といってくれて。ただ、「僕はむしろそういう視点でしか物事を見られないので、教育の本丸は教頭先生のほうがわかっています。だから、そこはギブアンドテイクで教えてください」と伝えました。

「自分はこういうものが足りていない」とわかれば、それを補える人と一緒になって取り組もうと思えます。そして、失敗するからこそ、自分に足りないことが明確になります。そうなれば、補えるように動けばいい。そう考えています。

学校説明会での失敗をいい機会だと捉えて、今度は僕だけが話すのではなく、進路指導部の先生などにも登場してもらい、これまでの伝統と新たな教育を結びつけた設計にしようと考えています。このように、僕は落ち込みながらも(笑)、少しずつ改善を進めていきます。

生井秀一著『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)

「これからの時代の”必修科目”

アントレプレナーシップを身につけて、未来にはばたいていこう!」

── 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤羊一

「アントレプレナーシップ教育が日本を変えるかもしれない。

中高生はもちろん、大人にも読んでほしい一冊。」

── アサヒビール代表取締役社長 松山一雄

「アントレプレナーシップ」=「起業家精神」と聞いて、「自分には起業なんてできないし関係ない」と身構えてしまっていませんか?

周囲とうまく強調しながら、困難にぶつかってもしなやかに乗り越え、自分のキャリアや目標を達成する。アントレプレナーシップは、自らビジネスを起こす人はもちろん、企業や自治体といった組織の中でも存分に輝き、求められている能力です。

この能力を中高生のうちに身につけておくことで、「自分の人生は自分で豊かにし、どんな組織に身を置いても価値を生み出せる人」になることができます。

本書の著者は、花王でDX推進部長を務めたのち、茨城県の県立下妻第一高等学校・附属中学校の校長としてアントレプレナーシップ教育を社会に広げている生井秀一氏。

水戸の営業支店から始まった花王人生、そして民間人校長へ転身したキャリアを通じ、「すべての人が自分の人生を自分らしく切り拓いていくために不可欠な力」=アントレプレナーシップの身につけ方をお伝えします。