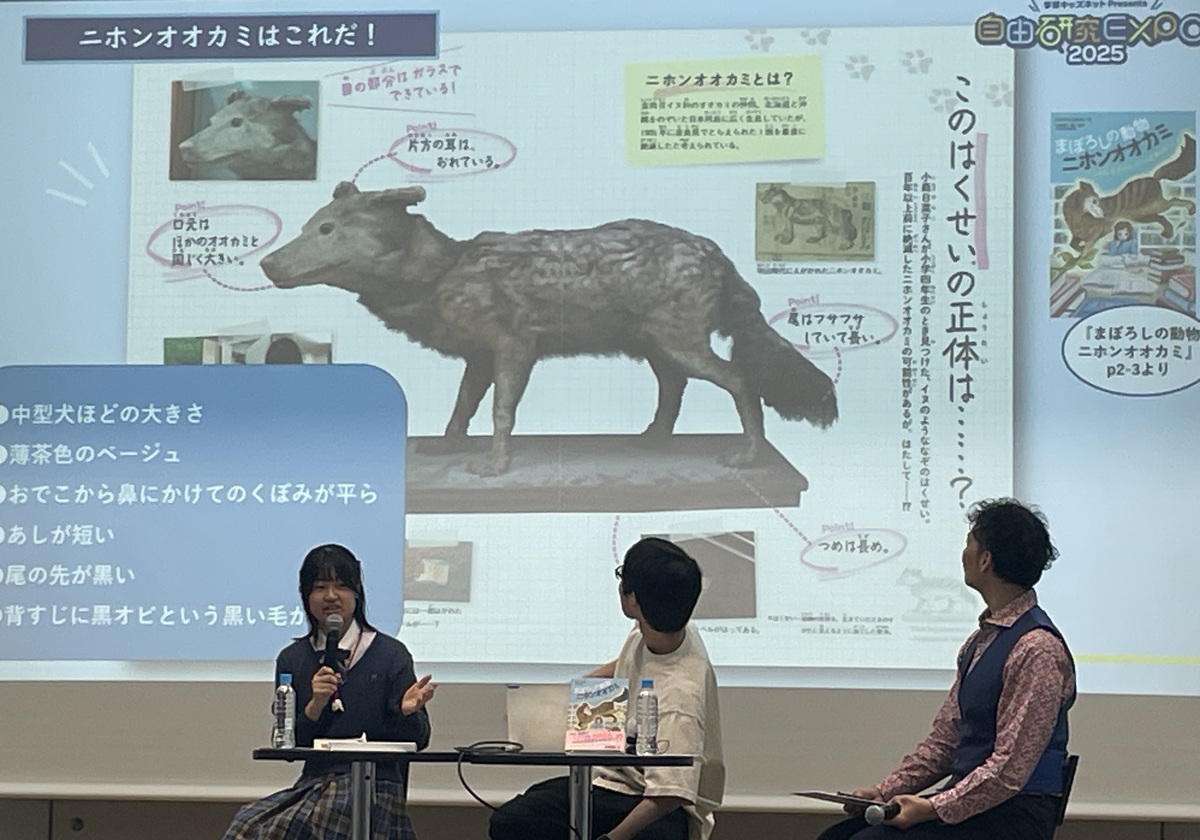

中学生で論文発表! ニホンオオカミの正体に迫った“愛と探究”の3年間

博物館で偶然見つけた剥(はく)製が、世界で6体目となるニホンオオカミであると証明した小森日菜子さん。なぞの剥製に出会ったのは小学校4年生のときです。ニホンオオカミへの愛とたぐいまれなる探究心を発揮し、研究に没頭。論文まで発表し話題を集めました。

2025年7月に開催された『自由研究EXPO2025』のステージショー、『まぼろしの動物 ニホンオオカミ!世界が驚いた自由研究のひみつ』に登壇した後のインタビューで、絶滅動物やニホンオオカミへの思いを語ってもらいました。

物事を探究するうえで大切なこととは?若き研究者の素顔に迫ります。

「もう絶対ニホンオオカミだ」

──ステージショーでは、小森さんのニホンオオカミへの愛がひしひしと伝わってきました。「好き」が「探究」に変わる瞬間、ニホンオオカミの研究を通じて、「あの時だった!」というタイミングがあれば教えてください。

やはり剥製を博物館で見つけた時です。バックヤードツアーに参加し、普段は入ることができない倉庫内でその剥製に出会いました。「これ、ニホンオオカミなんじゃない?」って思った瞬間に、「絶対に調べてやる」という気持ちになっていました。

気が早いかもしれませんが、剥製を発見して次のフロアに行くときには「世界的な発見をしたわ!」という気持ちでした(笑)。

その強い気持ちが探究心なのかな、と思います。盲信じゃないですけど、使命感みたいな。剥製はずっと倉庫で眠っていたので。

絶滅動物の魅力とは?

──絶滅動物に惹かれる理由は、どこにあるのでしょう?

絶滅動物のなかには、今では想像がつかないような生物がたくさんいるじゃないですか。古生物(地球の歴史の中で過去に存在した生物)がどんな形をしているのかは、強く思い描かないと、見えてこない。

惹かれる理由は、「どんな暮らしをしていたのかな」と、自分の中で思い浮かべることができて、楽しいからですかね。

──絶滅動物の中でもニホンオオカミっていうのは?

絶滅動物の中で最初に好きになったのは、奇抜な姿をしているブルーバック(1799年~1800年に絶滅)でした。青い姿をしている牛の仲間です。あと、クアッガとか。最初はこういう生き物に惹かれていたんです。

けど、ニホンオオカミって120年前には生きていたんですよ。人間が記録できる時期というか、写真が撮れる時期に生息していた。ただ、生きている時に研究がされてなくて、解明されていない謎が多く、ミステリアスなんです。だからすごく知りたいなと。

あと、目撃情報も絶えず、「もしかしたら、生きているのかも。会いたいな」って思えるから、より調べたいという衝動がわいてくるのかもしれません。

――そんなニホンオオカミ、再発見はあると思いますか?

もう難しいかなとは思うんですけど、あってほしいですね。やっぱり本当のニホンオカミが見つかることが、一番真の姿を解明できることにつながりますよね。うん、本当に生きている姿を見たいです。

――小森さんが見つけた6体目の剥製が、ニホンオオカミの真の姿の解明につながる可能性も大きいでしょうしね。

ニホンオオカミの剥製って、最初に作られた時から、改変されているものが多いんですよ。「保存状態が悪いから一回改変しよう」とか、「頭骨を見たいから一回開いてまた作り直そう」、みたいなこともしているんです。

私が見つけた剥製M831以外は、みんな足が直立に近いんですよね。でも、この剥製M831は、ヒジを曲げた状態で胸から足が出ているんですよ。

「これが本当の姿だったんじゃないかな」とも思いますし、その姿が特殊ですごくいいなとも思うんです。

これからも続いていくニホンオオカミの研究

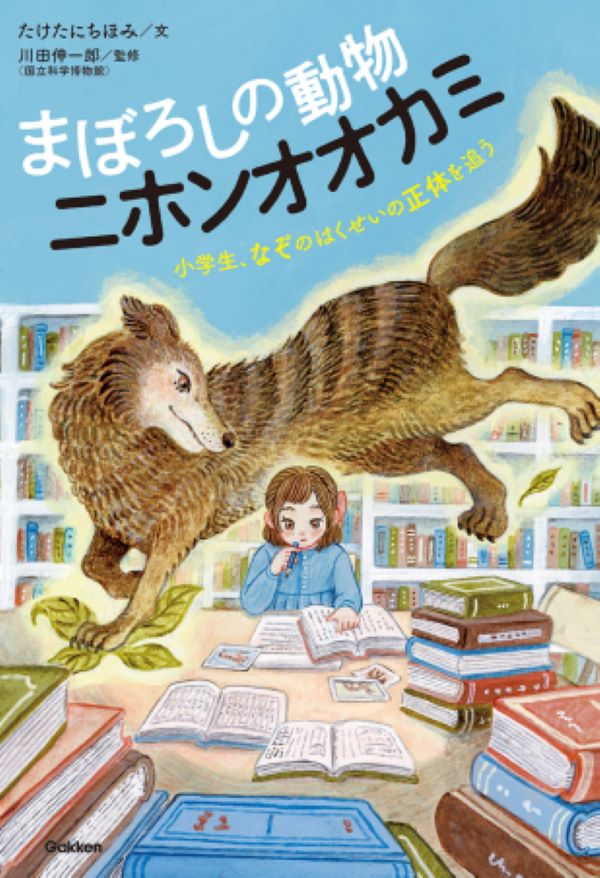

──小森さんの研究過程を紹介した書籍『まぼろしの動物ニホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』(Gakken)の中で、小森さんのおススメのページや、一番のお気に入りのページがあれば教えてください。

133~134ページに、私が論文で発表した内容をすごくわかりやすくまとめていただいているところがあって、おススメです。研究が見える化されている感じがすごくするんです。

あと、『パブリック・オブ・ザ・イヤー2024』の授賞式でのスピーチの様子をまとめていただいているのですが、その最後、「ぎゅっと結んだくちびるは、日菜子さんの、かたい決意を表しているかのようでした」という一文がお気に入りです。

「この研究はここで終わりではなくて、これからまだ続いていく」みたいなことを表してもらっていて、元気づけられました。

***

「好き」が「知りたい」という想いに変わり、探究への原動力になるということが、小森さんの姿勢からひしひしと伝わってきました。インタビュー時には親御さんがプレゼントしてくれたというニホンオオカミの頭骨のレプリカも見せてもらい、その頭骨についても詳しく説明をしてくれた日菜子さん。これからどんな研究をしていくのか気になるところです。

そんな小森さんに伺った自由研究で研究対象を見つけるコツなどは、後編インタビューでご紹介します。

(取材・文:nobico編集部)

たけたにちほみ(著),小森日菜子(特別協力) ,川田伸一郎(監修)『まぼろしの動物 ニホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』(Gakken)

かつて日本に生息し、100年以上前に絶滅したニホンオオカミ。絶滅動物が好きな小森日菜子さんは小学生のとき、博物館の施設でニホンオオカミに似たはくせいを見つけました。周囲の大人の力も借りて調査し、作成した自由研究は第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」で文部科学大臣賞を受賞。その後も専門家の力を借り、調査結果を論文にまとめます。

本書では、小森さんの3年以上におよぶ研究の過程をはじめ、ニホンオオカミと人との歴史、ニホンオオカミ以外の絶滅動物について紹介。自由研究のヒントがつまった一冊です。