旅行やお出かけが学びに変わる! 子どもを伸ばすフィールドワークのコツ

家族旅行は子どもの好奇心を刺激し、学びの扉を開く最高のきっかけ。遠出はもちろん、図書館や地域のイベントも、探究心を育む絶好のフィールドワークになります。親が完璧な計画を立てる必要はなく、子どもの「好き」を軸にすれば自然と学びが広がっていく…そんな家庭でできる実践的な学びのヒントを、岩田かおり著『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』から紹介します。

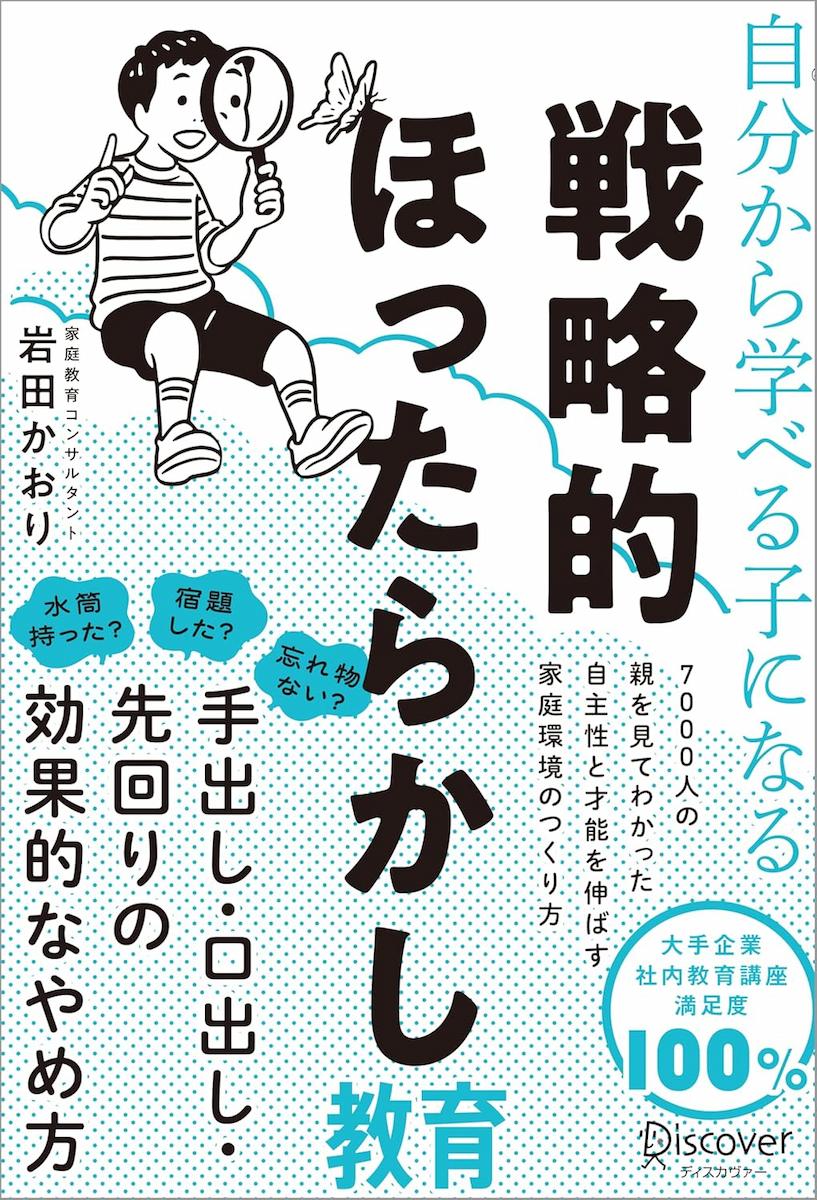

※本稿は、『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から一部抜粋・編集したものです。

フィールドワークに出かける

ここでのフィールドワークという言葉の意味は、実際にどこかへ出かけて、そこでの体験を通して学ぶことです。これは、探究学習のかっこうの題材になります。

家族旅行はフィールドワークの最たる例です。出かける前から子どもと「どこに行きたい?」「何を食べたい?」といったことを話します。お勉強っぽく事前学習をする必要はなく、ガイドブックを眺めたりインターネットを検索したりする程度でOK。

調べていく中で、子どもの好きなものが見つかったら、その興味関心にゆだねましょう。「お城が好きなので、その土地の城址についてとことん調べる」や「電車が好きなら、どう乗り継げば目的地にたどり着けるかを考える」などとテーマを決めていきます。

ただし、旅行は効果的である一方で、お金もかかりますし親がクタクタになってしまうというマイナスポイントがあります。じつのところ、私も子どもとの旅行は私自身の休暇にはならないので、そこまで積極的に遠出しませんでした(それでも、子どもたちはどんどん一人で海外に行けるまでに成長しているから不思議ですね)。

ちょっとした非日常をつくることが、新鮮な体験を積む貴重な機会につながる

その代わり、よく行っていたのはミュージアムや図書館、地域の行事、プラネタリウム、工場見学など。競馬場なんてこともありました。

ミュージアムはおもしろそうな企画展を見つけては子どもと一緒に行っていましたし、図書館も少し遠くの国立国会図書館に足を運ぶこともありました。あとは、アスレチックや自然体験など体を動かす場にも出かけました。

子ども同士の仲がよいママ友コミュニティがあれば、「今月は私が子どもたちを連れて行くから、来月はお任せするね」と順番に子どもを連れて行く担当を割り振ることができます。そうすると、子どもをお任せしている日は自分はゆっくりできるので、少しラクですよね。

出かけた先では、子どもを自由に行動させます。

ミュージアムなどへ友達同士で行っていれば、「ママは自分のペースで見ているから、◯◯ちゃんと自由に見ておいで」と言うことも。子どもにべったり張り付いて一緒に見て回る必要はありません。子どもは、ほったらかしていても自分の関心のあることを自由に見て自由に感じ取ります。

外に出ることが難しい場合は、自宅でクリスマスパーティやひな祭りなどのイベントを催す方法もあります。

ちょっとした非日常をつくることが、子どもにとっては新鮮な体験を積む貴重な機会につながっていくのです。

フィールドワークのあとには振り返りの時間を設ける

フィールドワークやイベントのあとには、「印象に残った出来事・体験ベスト3の発表をしてみよう」や「1日のハッピー&アンハッピーを言おう」などの振り返りの時間を設けると、より子どもたちの印象に残り、言語化する練習にもつながります。

そうは言っても、外出しただけで、親もクタクタですよね(笑)。余力がないときは、そこまでの時間を取る必要はありません。

なぜならば、本当に子どもの心が動いたことに関しては、大人がお膳立てをしなくても、子どもは勝手に話したがるものだからです。もし子どもが自然と話を始めたら、親は聞き役に徹しましょう。

親にとって最も大切なのは、話すことではなく「聞くこと」。子どもの話をしっかり聞くだけで、親子の信頼関係を築くことができるうえに、子どもの話す力が鍛えられて語彙力や表現力などを身につけることにつながります。

『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

「夏休みの宿題、どれからやればいい?」とお子さんに聞かれたら、なんと答えますか?

答え① 一番時間のかかりそうな宿題からやるといいんじゃない?

答え② 自分の勉強だから、自分で考えてみたら?

答え③ トマトを口にいっぱい入れることじゃん?

……じつは、この答えは③です。

「え? なんで?」と思われた人も多いのではないでしょうか。

その理由が気になる方は、本書の「はじめに」で解説しているので、ぜひお手に取って確認してみてください。