完璧な親でなくていい! 子どもの非認知能力を育てる第一歩とは?

子どもの非認知能力を伸ばすために必要なのは、完璧な「正しい親」になることではありません。

失敗や迷いを見せながらも前向きに歩む親の姿こそが、子どもの自己肯定感や困難を乗り越える力を育むのです。

本記事では、親が子どもに見せるべき「プロセス」の価値に加え、幼少期と思春期での関わり方の違いについて、非認知能力育児のパイオニア・ボーク重子さんに解説いただきました。(取材・文:nobico編集部)

「正しい人」より「プロセスを見せる人」に

――子どもの非認知能力を伸ばしていこうと思ったときに、まず第一歩として、親や周りの大人がやるべきことは何でしょうか?

非認知能力には、自分を大事にする力、失敗しても行動を続ける力、先を見越してやるべきことをやる力、言われなくても自分のやりたいことを見つけて進める力…こんな風にいろいろな力があります。

これらは「見えない力」だからこそ、まずは親や大人が見せてあげることが大切なんです。

たとえば、何かで失敗した時。親が「私はダメだ」と落ち込む姿を子どもに見せるのか、それとも「今回はうまくいかなかったけど、次はどうしたらいいかな?」と前向きな姿勢を見せるのかがとても重要です。

言葉だけで、「自分を大切にして」「あなたは何でもできるよ」と言われても、子どもは納得しません。大切なのは、何か困難があったときに、親がどういう思考と行動を選ぶかを見せること。

「正しい人」になるより、「プロセスを見せる人」になることが、子どもの非認知能力を育む一番の手本なんです。

子どもは環境を選べない

たとえば、何か仕事で嫌なことがあった日。

「今日、ひどいこと言われたんだよね。やっぱり私はダメなんだ……」と子どもの前で落ち込むのか、それとも、「今日、すごくひどいことを言われた。たしかにうまくいかなかったけど、ここまでは頑張ってたし、私は大丈夫だと思う」と言うのかで、子どもは変わってきます。

なぜかというと、子どもは「環境を選べない」からです。

子どもは、親がつくった環境の中で育ち、その中で生き延びる方法を自然と身につけていきます。つまり、子どもは親がやっていることを見て、真似て、吸収していくんです。

「正しいことをする親でなければならない」と思う必要はありません。むしろ、失敗した時にどう振る舞うか。そこがとても大切です。

たとえば、カッとなって子どもに「なんでそんなことするの!」ときつく言ってしまったとします。でもそのあとで、「あれは言うべきじゃなかった。ごめんね」と素直に謝る。

すると子どもは「あ、大人も間違うことがあるんだ。でも、間違ったらちゃんと謝ればいいんだ」と感じます。

それが非認知能力を育てる上で、ものすごく大きな学びになります。

だからこそ、完璧である必要はまったくありません。むしろ、うまくいかないときこそが、子どもに「生きる力」を見せる最高のチャンスなんです。

プロセスを見せるって、そういうことなんですよね。

幼少期と思春期、関わり方の違い

── 子どもの非認知能力を伸ばすうえで、幼少期と思春期では親の関わり方も変わってくると思います。それぞれの時期で、親として特に気をつけた方がよいことや意識すべきポイントがあれば教えてください。

よく「イヤイヤ期」や「なぜなぜ期」、それから「思春期」など、子どもの成長の節目でいろいろな変化がありますよね。でも実は、非認知能力を育てるうえでの親の関わり方の本質って、どの時期でもそんなに変わらないんです。

いちばん大事なのは、「そこにいてあげること」。たとえば思春期の子どもって、いろんなことを言ってきたり、反発したりしますよね。でも、そこでいちいち過剰に反応するんじゃなくて、ちゃんとそばにいて、見守る。この「見守る」という姿勢が、どの時期でも基本になります。

子どもは、いろんなステージを通りながら成長していきます。子どもが感情を爆発させたり、何かができず困ったりしたときに、親はすぐに叱ったり手を出したりせず、まずは「待つ」ことが大切なんです。観察する、受けとめる、といった言い方もありますが、要は「待つ」こと。

思春期もそう。まるで嵐のような言動があるかもしれないけれど、それもちゃんと過ぎ去るものです。だから「反応」ではなく「対応」すること。感情的に返すのではなく、落ち着いて受け止めて、必要なサポートをするという姿勢が大切です。

「否定しない」「見守る」「待つ」。これは、どの発達段階においても、親ができる最も大きな支えなんですよね。

とはいえ、難しいですよね。親だって人間だから、つい子どもの言葉に「反応」してしまうのは普通のことです。

私も娘にきついことを言われたら、「なんでそんなこと言うの!?」って思いますよ。うちの夫は「そんなにいちいち反応してたら大変じゃない?子どもなんだから」って言うんですけど。「子どもだから何なの!」って思いますし(笑)。

イヤイヤ期なんかもそうですよね。子ども以上に、親自身が「もう嫌!」ってなっちゃうのが、イヤイヤ期なんじゃないかなって思います。

なぜなぜ期も、子どもの好奇心を育んであげたいと思う一方で、「もういい加減にして!」って思うのも普通のことです。

そういった時期の子どもに対して、「否定しない」「見守る」「待つ」を実践するのは、とてもハードルの高いことです。だから、完璧にはしなくていと私は思います。

例えば、一日の中でイヤイヤが10回あったとしても、そのうち2回くらいはじっと「待つ」ことができれば、それだけでずいぶん違います。それくらいなら、なんとかできそうでしょう?

全部完璧にやらなきゃと思い詰めず、気楽にいきましょう。

「自分はどう生きたいのか」を大切に

──最後に、本を手に取った方や、これから非認知能力を育んでいこうと思っている方に、何かメッセージをお願いします。

子育てはもともと大変なものですが、今の時代は、これまで以上に難しさを感じる方も多いのではないでしょうか。

それは、教育方針も働き方も選択肢が多様化し、親自身が「どう生きたいか」「どんな子育てをしたいか」を考え、選び続けなければならない時代だからです。その過程で、「これで良かったのかな」という迷いも当然あると思います。

しかし、何でもありだからこそ、自分らしく生きられる最高に素敵な時代でもあると思います。今の親御さんには、ぜひ「自分はどう生きたいのか」を考えながら、肩の力を抜いて子育てをしてほしいと思います。

この「肩の力を抜く」というのは、もし私が子育てを最初からやり直せるなら、いちばん大切にしたいことです。当時は「何歳になったら哺乳瓶をやめる」「おむつは何歳まで」といった正しい子育てを目指していましたが、実際にはそんな細かいことはどうでもいいと思います。大人になっても哺乳瓶を使う人はいませんからね。

本当に大事なのは、子育てを楽しむことだと思います。だから、今「子育てが楽しい」と言えるママは本当にすごいなと感じますし、それはきっと自分の軸をしっかり持って子育てしているからだと思います。

肩の力を抜いて、正解に縛らない。そんな子育てができたら素敵ですよね。

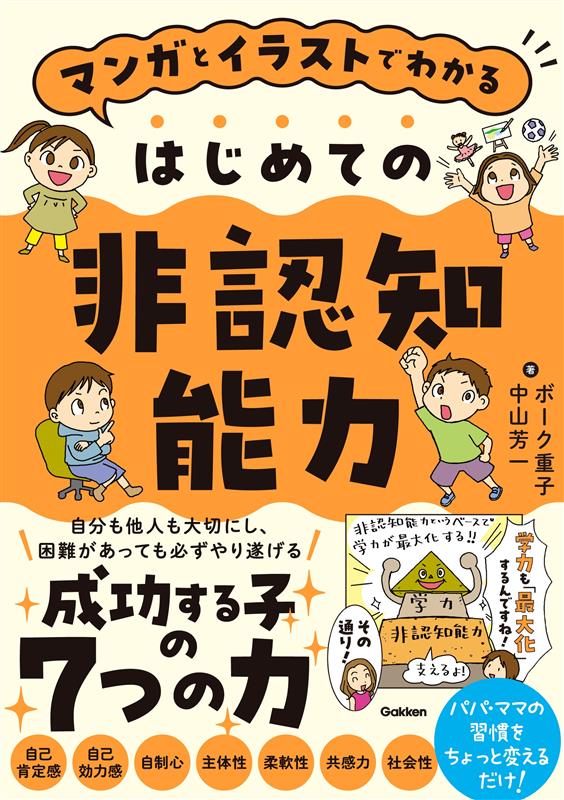

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。