子どもに「発達障害」と伝えるべき? 精神科医が教える告知のポイント

我が子が発達障害と診断された親御さんが悩むのは、「いつ、どのように本人に伝えるか」ということ。

精神科医のさわ先生は、「いくつかの要素を丁寧に見て判断する必要がある」と語ります。

本人への伝え方のポイントと、告知の前に知っておいてほしいことを、さわ先生の著書よりご紹介します。

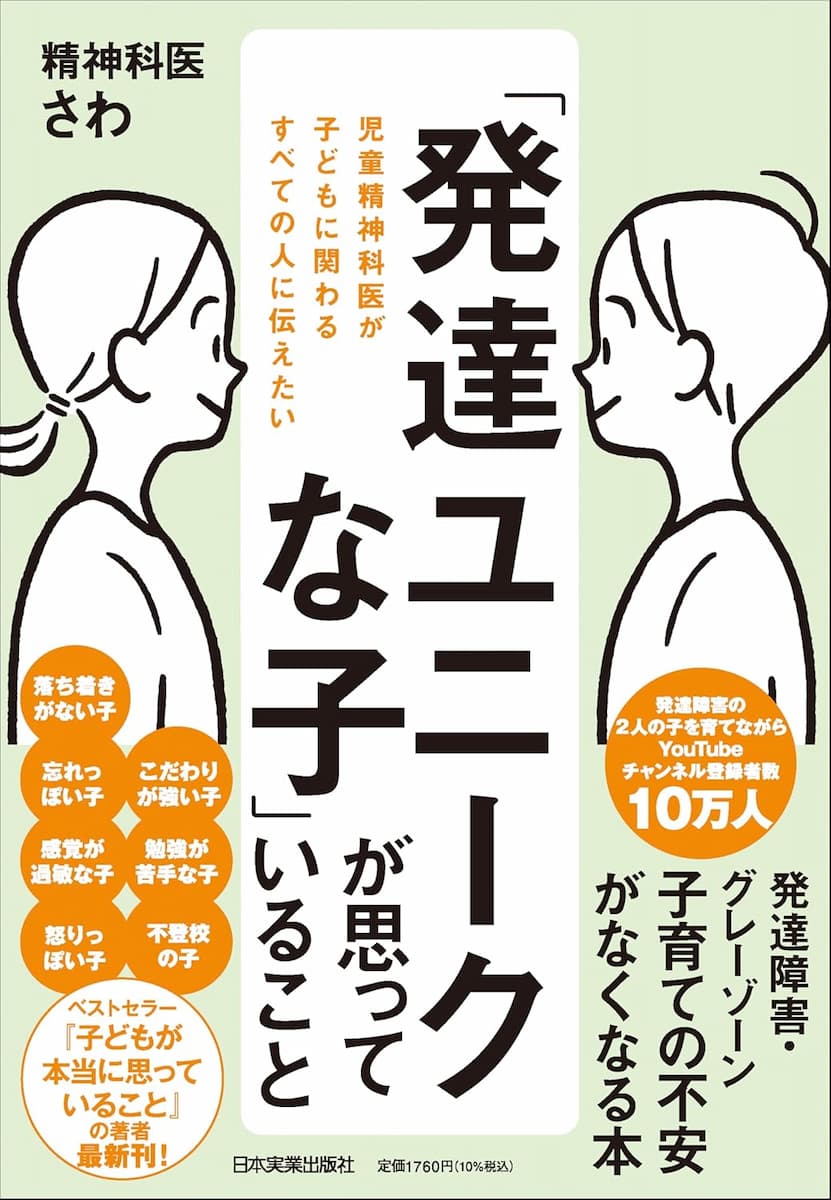

※本稿は、精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)より一部抜粋、編集したものです。

多くの親が悩む「本人への告知」のタイミング

「発達障害であることを、本人に伝えるべきでしょうか?」という相談もよく受けます。

告知のタイミングについては、子どもの年齢や理解力、困りごとの程度、そして親御さん自身の気持ちの整理の状況など、いくつかの要素をていねいに見て判断する必要があると私は考えています。

発達の特性は、たとえ同じ診断名でも、1人ひとり異なるかたちであらわれます。「ASDだから」「ADHDだから」と病名を伝えること自体が目的になってしまうと、子どもに誤った印象を与えてしまうおそれもあります。

そのため、「必ず伝えるべき」でも「伝えてはいけない」でもなく、お子さんの状況やご家庭の事情に応じて柔軟に判断することが大切です。

告知の前に大切な「親自身の理解と納得」

ポイントは、親御さん自身がまず発達障害の特性を理解し、その子に合った環境の調整や支援について受け入れられているかどうかです。

親が「できないこと=悪いこと」「診断=レッテル」と否定的にとらえている状態で伝えてしまうと、子ども自身も「自分はダメなんだ」と思い込んでしまう可能性があります。

一方で、親が「特性に合わせたサポートを受けながら、自分らしく生きていけばいい」と前向きにとらえている場合には、自然なかたちで本人に伝えられることが多いです。

告知のしかたは“病名”ではなく“支援”を中心に

告知をすると決めた場合も、伝え方に工夫があるといいかもしれません。

「あなたはADHDだから」「ASDだから」というふうに病名だけを伝えるのではなく、「あなたには得意なことがたくさんあるよ。でも、ちょっと苦手なところもあるから、そこはこうやって工夫していこうね。こうやってサポートしてもらおうね」というように、本人が自分の特性を理解しやすくなるような言葉で伝えてください。

自分が困っている背景に「理由」があることを知ると、子ども自身がほっとしたり、安心感を持ったりすることもあります。

ただし、思春期の子どもは、自分の存在価値やまわりからの評価に敏感になりやすく、「人とちがう」ということに強く反応してしまうこともあります。

この時期に病名を伝えることで、自尊感情が下がったり、「障害」という言葉に傷ついてしまうこともあるため、本人の状態によっては“診断名をあえて伝えない“という選択肢を検討してもよいと思います。

その場合でも、「こういう場面でちょっと疲れやすいから、こういうふうにサポートしていこうね」と、特性に合わせた工夫や支援の話はできます。

正解がないからこそ

先述したように、診断を受けたお子さんの祖父母や親御さんのどちらか一方が発達障害を受け入れられず、困っているという相談もよくいただきます。

そういった場合は、無理に説得しようとせず、診察に同席してもらって医師から直接説明を受けてもらうのもひとつの方法です。

「家族の言葉は届かなくても、専門家の話なら聞ける」というケースもあります。必要に応じて医療機関や支援機関などの第三者をうまく活用しながら、少しずつ理解の輪を広げていけたらと思います。

本人への伝え方に正解はありません。

その子の特性、理解力、タイミング、そして親自身の気持ちの準備など、さまざまなポイントをもとに、やわらかく、安心できる関係のなかで伝えていけるとよいでしょう。

そして迷ったときには、1人で抱えこまず、主治医や専門家になんでも相談してほしいです。

精神科医さわ著『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)

ロングセラー『子どもが本当に思っていること』著者で、YouTubeチャンネル登録者数10万人の人気の児童精神科医さわによる、発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本