子どもの性格、変わりにくい部分と伸ばしやすい部分は?「ビッグファイブ」と「HERO」の違い

「なぜうちの子は内向的なの?」「兄弟なのに性格が全然違う」そんな疑問を抱えている親は多いのではないでしょうか。実は、子どもの性格には「生まれ持った変わりにくい部分」と「環境次第で伸びていきやすい部分」があることが、心理学の研究で明らかになっています。

「変えにくいもの」と「伸ばしやすいもの」を理解し、その子本来の輝きを引き出すには?「ビッグファイブ」と「HERO」の2つの理論について、ワンダーファイ株式会社代表・川島慶先生の著書よりご紹介します。

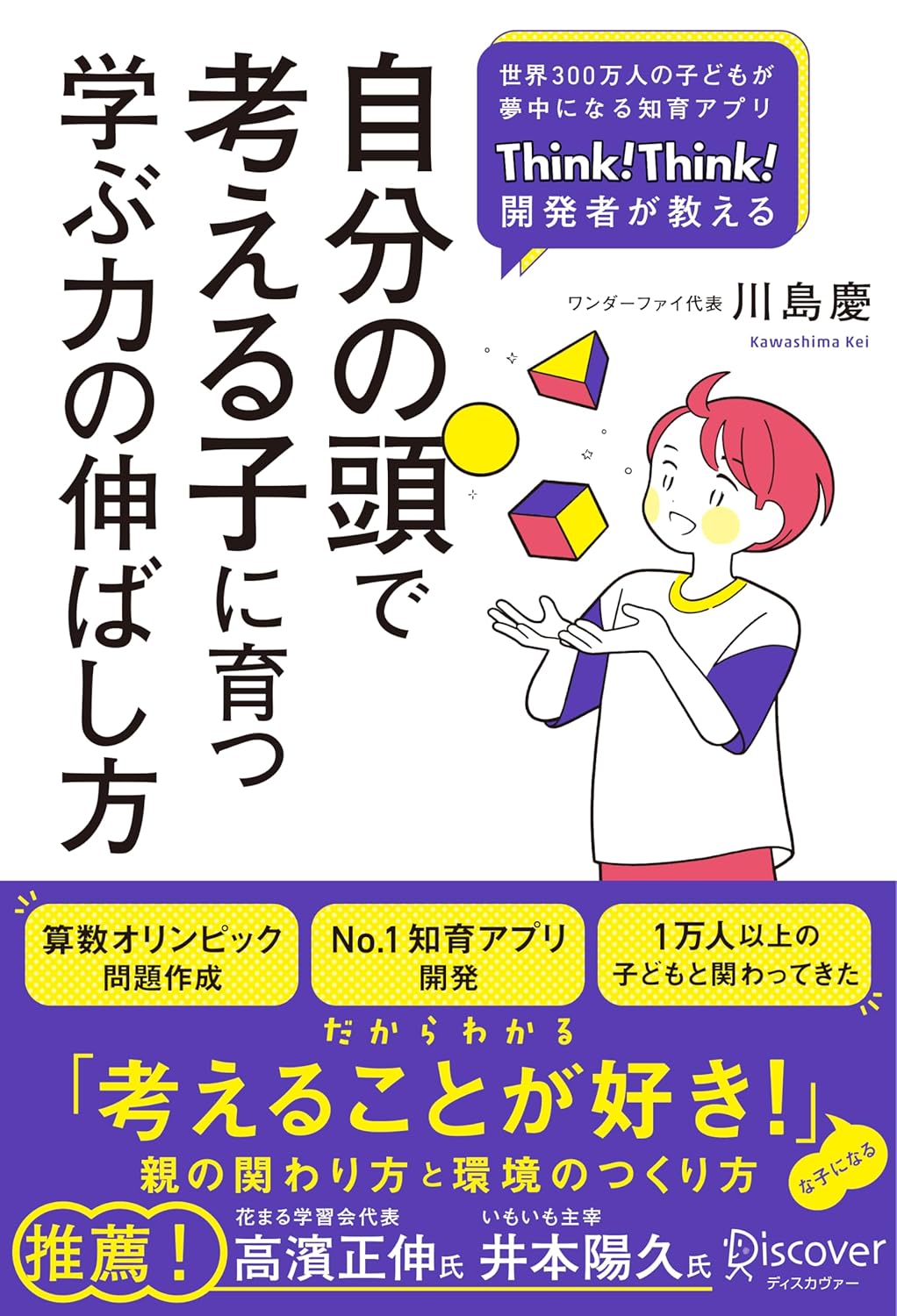

※本稿は川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部抜粋、編集したものです。

活かしたい「その子らしさ」、伸ばしたい「心の資産」

子どもの意欲を考えていくときに触れておきたい2つの性質があります。

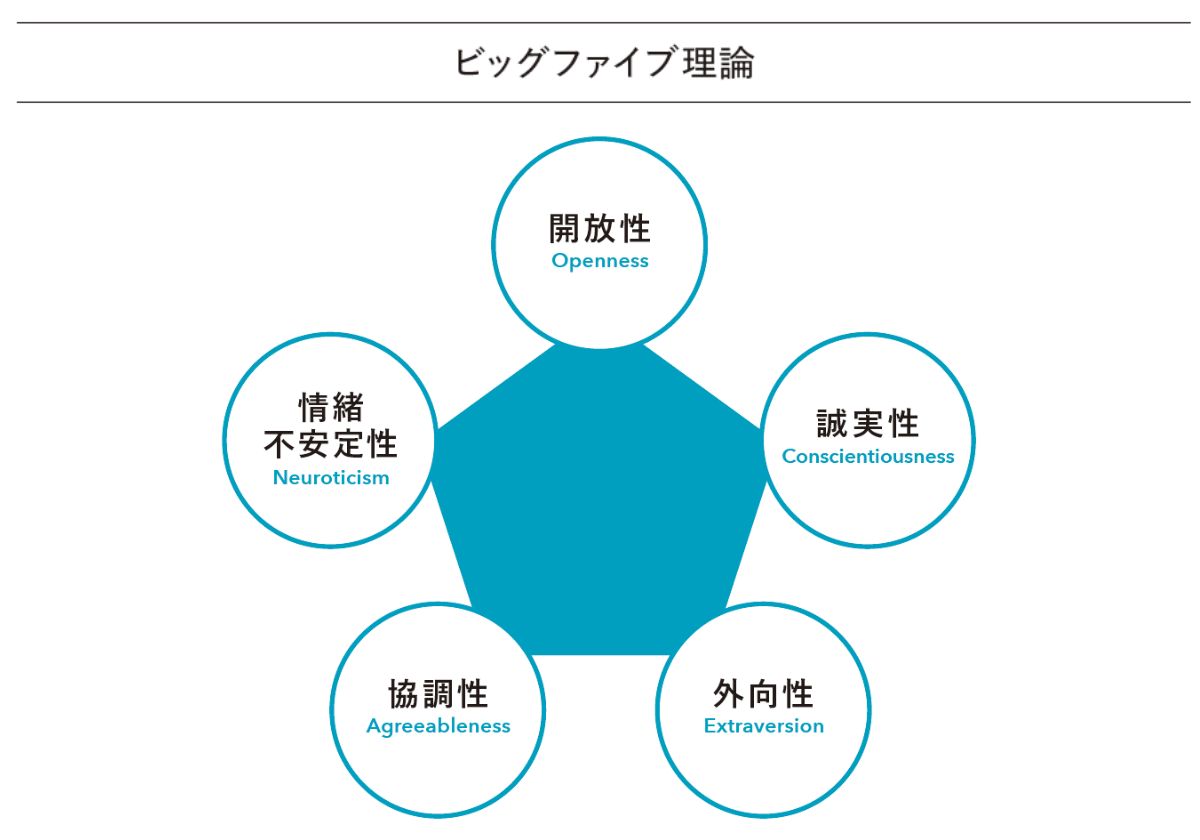

1つは持って生まれた変わりにくい特性で、「その子らしさ」として尊重し、活かしていきたいもの。「ビッグファイブ」という心理学の理論が参考になります。

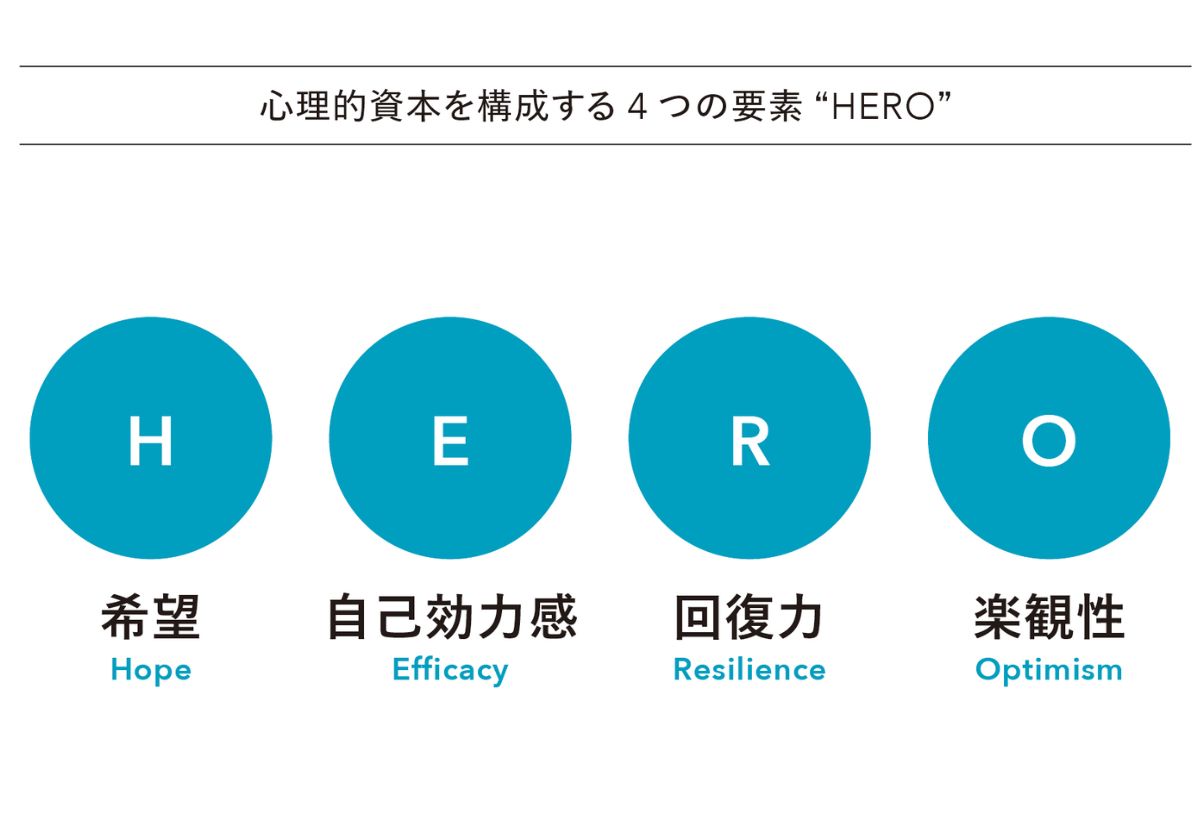

もう1つは、環境や刺激しだいで伸びていきやすい「心の資産」となるものです。「HERO」と呼ばれる心理的資本の概念が参考になります。こちらも心理学の概念です。

私は、心理学の専門家ではありませんので、「ビッグファイブ理論」と「HERO」

の具体的内容が厳密に正しいです、ということをお伝えしたいわけではありません。

しかし、持って生まれたお子さんの特性と、環境次第で伸びていく部分があるという視点に関しては、私もこれまで多くの子どもと接していてそのとおりだと実感しています。

ビッグファイブ理論やHEROの内容にもある程度の納得感を持っています。

両者の内容をざっくりとでも理解しておくことが、保護者の方が今後お子さんに接するうえで役に立つのではないかと思います。

そのため、一言一句理解するというよりは、気楽な気持ちでご覧ください。

無理やり変えようとしない。持って生まれた輝きのタネ「ビッグファイブ」

心理学の世界では、人間の性格を5つの基本的な因子で説明できるとする研究があります。この理論のことを「ビッグファイブ」と呼びます。

ここでの5つの因子は、

・開放性(Openness)

・誠実性(Conscientiousness)

・外向性(Extraversion)

・協調性(Agreeableness)

・情緒不安定性(Neuroticism)

です。

「ビッグファイブ」はアメリカの心理学者ルイス・R・ゴールドバーグが提唱した性格に関する学説です。人によって、5つの因子の強い・弱いが異なっており、その強弱によって人の性格や振る舞いに違いが出るといわれています。

ここでは、それぞれの因子について簡単に説明していきましょう。

・開放性(Openness)

文化的・知的・美的な新しい体験に対する開放度を表します。開放性が高い人は、新しい体験やアイデアへの関心が高く、想像力が豊か。逆に開放性が低い人は、慣れ親しんだ方法や伝統を大切にして、現実的・実践的な考え方をします。

・誠実性(Conscientiousness)

セルフコントロールや責任感の強さ、勤勉さ、規律正しさの強さを表します。誠実性の高い人は計画的で粘り強く、目標に向かってコツコツ取り組みます。逆に誠実性の低い人は、衝動的な傾向がある一方、計画に縛られすぎずその場の状況に合わせて動くことができます。

・外向性(Extraversion)

社交性や積極性、外の世界への興味の強さ、活発さを表します。外向性の高い人は積極的に人と関わることを好みます。逆に外向性の低い人は、一人の静かな時間を好む傾向があります。

・協調性(Agreeableness)

他者に対する共感性や思いやり、協力的な傾向を表します。協調性の高い人は争いを避け、他者に協力的に貢献することを好みます。協調性の低い人は、競争的で自分の考えを率直に示す一方、冷静な判断を行います。

・情緒不安定性(Neuroticism)

環境からの刺激やストレスに対する反応、不安や悲しみなどの強さを表します。情緒不安定性の高い人は、ストレスを感じやすい一方で高い危険察知力があります。情緒不安定性の低い人は、気持ちが安定しやすくストレス下でも落ち着いた対処が可能です。

どの因子が高いか低いかや、どういったバランスになっているかは、持って生まれ

たものによる影響が大きいと考えられています。

そして、大事なこととして、それぞれの高低は優劣を表すものではありません。

たとえば、「協調性」が高い子に「一人で黙々と頑張りなさい」といってもあまり身が入らないということがあり得ます。こういった子にはたとえば集団で学べる場を試してみる、ということが功を奏すかもしれません。

たとえ同じ環境で育ったきょうだいでも、持って生まれた特性は異なります。

これまで私たち大人が受けてきた教育では、持って生まれた特性を尊重するよりも、自分をおさえて努力や根性で他者との競争に勝つことが優先されていたように思います。あるいは、管理をすることで、資質を一律化しようとしてきた傾向もありました。

しかし、「ビッグファイブ」は持って生まれた特性であり、その人らしい輝きのタネだと言えます。それを活かしていくという視点を持ちたいものです。

再度強調したいことは、これらの因子の強弱は、その子の優劣とはまったく関係のないものであり、特性であるということです。

発達段階に応じて、他者に多少気を使えようになったり計画的になったりすることもあるでしょう。

しかし、その人の本質的な部分は変わりません。

「その子らしさ」を理解して、良さをのばしていくと考えたほうが、子どもの成長を健全に見守りやすくなります。

後天的に伸びる余地がある、心の資産「HERO」

性格としてとらえられがちな、あらゆる要素は持って生まれたもので変えることができないのか、というとそんなことはありません。

何歳からでも成長を促せる部分として、「心理的資本」があります。

・Hope(ホープ:希望)

・Efficacy(エフィカシー:自己効力感)

・Resilience(レジリエンス:回復力)

・Optimism(オプティミズム:楽観性)

の4つの要素から構成されており、頭文字を取って「HERO」と呼ばれています。

この「HERO」は環境や働きかけにより、後天的に高めていくことができるといわれています。

簡単に4つの要素について解説します。

・Hope(希望) ― 目標に向かって努力し続ける意志力

目標に向けて、自分ならば「成功できる」と考え、計画を修正してでも粘り強くやり遂げようとする資質のこと。

子どもが新しいことに取り組むとき、最初からうまくいくことはほとんどありません。積み木がうまく積めない、自転車がうまく乗れない、計算で間違える。そんなときに「きっと次はうまくいく」と思えるかどうかが、継続的な学びの鍵になります。

希望は、子ども自身の成功体験から生まれることもありますが、周囲の大人の声かけによって育まれることもあります。「諦めなかったから乗り越えられたんだね」といったポジティブな言葉を大人が心から発し、それを子ども自身がキャッチできたら、希望という心の資産が蓄積されるはずです。

ただ、そういったインプットを受け取って伸びるのは子ども自身なので、大人が「この子の希望を伸ばさなければ」と躍起にならないことも大切ですね。

・Efficacy(自己効力感) ― 自分ならできるという信念

「自分ならできる」「私は大丈夫」「自分にはこの課題を達成できる」という自分への信頼感です。これがあると、困難な状況でも「自分なら何とかできる」と思えるようになります。

幼い子どもは、自己効力感の塊のような存在です。「僕、これができる!」「私、上手でしょ?」と、根拠のない自信に満ちています。この感覚こそが、新しいことに挑戦する原動力だといえるでしょう。

ところが、失敗体験が重なったり、否定的な評価を受け続けたりすると、自己効力感が失われていきます。「どうせ僕にはできない」「私は頭が悪いから」という思い込みが生まれると、挑戦する前から諦めてしまうようになりかねません。子ども自身が本来持っている自己効力感を否定しないことを、大人は意識したいものです。

・Resilience(回復力) ― 困難があっても立ち直る力

失敗や挫折を経験しても、そこから立ち直り、再び前向きに取り組む力です。学びにおいては、特に重要な力の1つです。

回復力の高い子は、失敗に落ち込みません。間違えても「何で違ったんだろう?」と原因に思い巡らし、「次はこうしてみよう」と当たり前のように試行錯誤を続けることができます。

・Optimism(楽観性) ― 良い結果を期待する傾向

楽観性とは、物事を前向きに捉え、良い結果を期待する傾向です。

同じ状況でも、楽観的に見るか悲観的に見るかで子どもの行動は大きく変わります。

たとえば、難しい問題に出会ったとき、楽観的な子は「おもしろそう!」「挑戦してみよう」と考えます。一方、悲観的な子は「難しそう」「きっとできない」と考えてしまいます。

ここで重要なのは、心理的資本の4要素(HERO)は「伸びる余地がある」ということです。

これは、持って生まれた特性の「ビッグファイブ」とは異なります。

たとえば、ストレスへの不安が大きく情緒不安定性の高い子も、その子のそういった特性はそのまま、希望を持ったり、自己効力感を高めることはできるということです。

きっと、繊細で注意深いその子だからこその感性をもって実現できる、わくわくする何かがあるでしょう。

ここまで、ありのままを活かしたい「その子らしさ」としての「ビッグファイブ」、伸びる余地のある「心の資産」としての「HERO」をご紹介しました。

「変えられないことを変えようとして苦労する」「子どもが苦しむ」ことではなく、「伸びる余地があることに焦点を当てて支援する」うえでの参考にしていただければと思います。

川島慶著『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

世界300万人が夢中になる知育アプリ『Think!Think!(シンクシンク)』の開発、算数オリンピックの問題作成、そして、1万人以上の子どもと関わってきたからわかる「考えることが好き!」な子になる保護者のかかわり方と環境のつくり方