先輩病児ママから教わったジンクス 「退院は周囲に言わないほうがいい」の本当の意味

心臓の先天疾患を持って生まれた、黒田季菜子さんの娘さん。娘さんの初めての入院中に先輩ママから教わった意外な“ジンクス“、そして時を経て実感したその本当の意味とは?

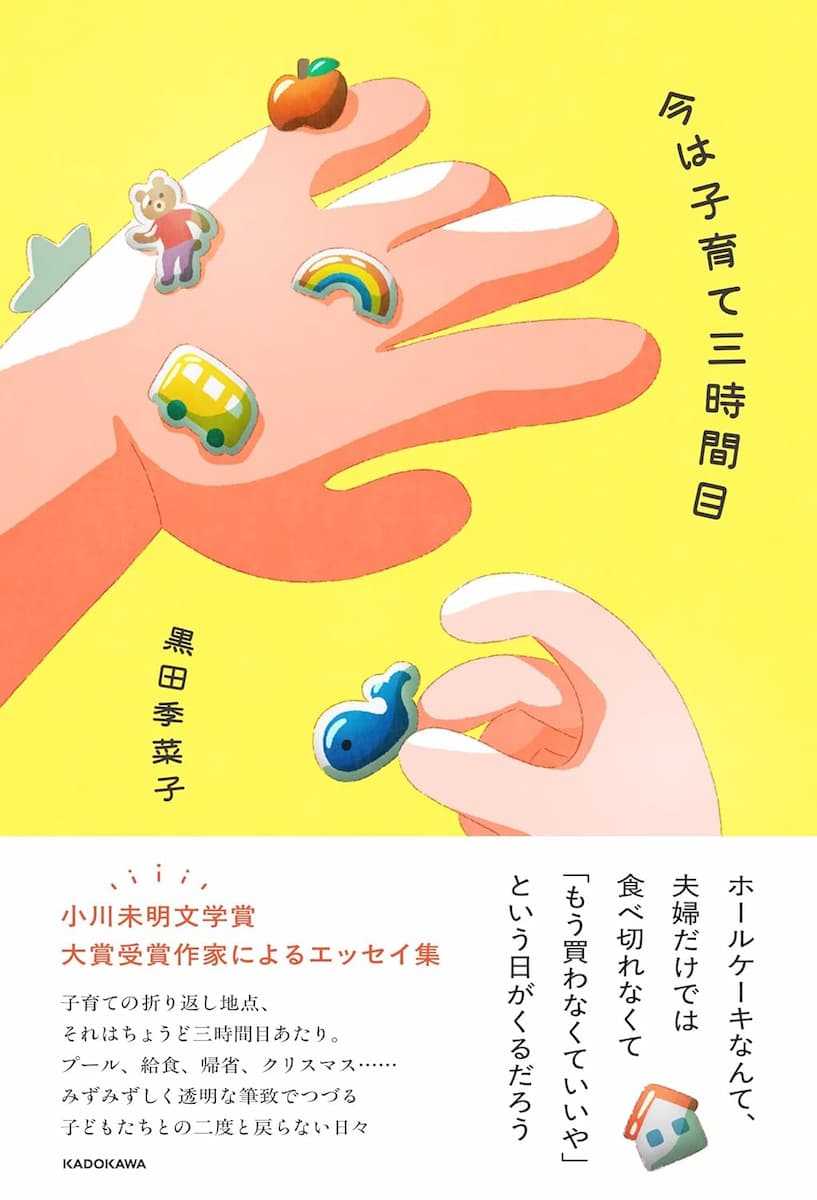

黒田さんのエッセイ『今は子育て三時間目』より抜粋してお届けします。

※本書は黒田季菜子著『今は子育て三時間目』(KADOKAWA)より一部抜粋、編集したものです。

ジンクス

「退院が決まっても、あんまり、周囲に言ったりしない方がいいよ」

このことを教えてくれたのは、我が家の末っ子が、最初に入院して、その後退院する日まで、同じ4人部屋で過ごしたお友達のママでした。

『最初に入院』という文言は自分で書いていても、なんだかわかりにくい表現ですが、まず大前提として、うちの末っ子には、生まれつきの病気があります。

そのことが発覚した妊娠22週目、紹介状を片手に母子周産期センターのある病院に転院し、39週目にそこで誕生。生まれた直後そのままNICU(新生児集中治療室)に運ばれて2ヶ月程を過ごし、そこから小児病棟に移って、ひとまず一度目の手術をして生後4ヶ月の時に退院しました。

その後、今に至るまで「ちょっと実家へ」くらいの気軽な頻度で入院しては退院する、そういう生活を送っています(最近はすっかり減りましたが)。

ですから最初の退院とは、出生後初めて自宅に帰った日のことを指します。

先天性疾患を持って生まれてくる子の出生から退院までの期間は、それぞれ、その子の状態によって異なりますが、末っ子の『生後4ヶ月での初退院』は特に長い方ではありませんでした。

お友達の中には1歳を過ぎてやっと退院した子もいましたし、わたしの知る中で出生から退院までの最長記録保持者の退院年齢は2歳5ヶ月です。退院した病院からご自宅への道のりにレッドカーペットを敷き詰めて、その上にバラの花びらを撒いて祝福したくなるような、長い長い年月を経て後の待望の退院。

でも、そうして自宅に帰る子の多くは、別に病気が快癒した訳ではなく、ご家庭でのケアで何とかやって行けるでしょうという状態になった、あくまで疾患児です。故に退院の心情は不安7割、感慨2割、後の1割は「え、まじで、なにこれどうするん」という感じ。

そういう不安が大半の要素を占めるのが『退院』なので、末っ子が生後4ヶ月だった当時、まだその退院の気構えとか退院後の生活のイメージがひとつも無かったわたしに

「あ、明日退院ね」

生中ひとつね

飲みに行って席に着いたらまず言うひとことと、ほぼ同じ発音で翌日の退院を告げた主治医のことを、わたしは割とまだ許していません。

ただその時は、わたしの傍らにいた、当時3年目の看護師さんが

「ええええ、明日退院? マジですか? 退院サマリーとか何にも用意できてないのに?」

このように非常に正直な心情を吐露し、次いでわたしにだけ聞こえる声で「…アイツ信じらんない、絶対許さねえ…」などと呟いたことで、わたしの焦りとか怒りとか混乱、そういう感情をかなり中和してくれました。

退院準備が盛りだくさんの疾患児の退院を突然申し渡されて一番困るのは、実のところ現場の看護師なのです。

ともかく、いきなり退院が決まり、慌ただしくその準備が進められてゆく中、やはり嬉しい気持ちは無い訳ではなくて、わたしはずっと仲良くしてくれたお隣のベッドのお友達とそのママにそっと「退院できるみたいです」と伝えました。

すると返ってきたのが、冒頭の言葉でした。

「なんかな、退院、退院て喜んでたら、直前に熱出したり、最後の検査の結果がおかしいとかいうことになって退院が延びるてことが、割とあるんよ」

それは、まだ退院の目途が立たない他の人に配慮した方がいいとかそういう話ではなく(だって、皆どのみちまた検査やら手術やらで入院するのです)、ややオカルト的な、そして言霊的な、病院のジンクスのようなものでした。

主治医から退院許可が伝えられても、出来るだけ退院を阻害してくる何かに「退院」を気取られないように平常心でいた方がいい。

「た、退院を阻害するものて何ですか?」

「さあ…退院の神様とか?」

病棟にそんな恐ろしい何かがいるとしたら、それは祠でも建てて祀るべきなのではとは思いながら、なにしろ彼女は、ある先天性疾患を持つ当時10歳のお子さんを、産まれてこの方30回近くは入院させて退院させてをくり返してきた歴戦の猛者です。

経験則から派生したこの戒律にわたしは深く頷き、退院までの一日を「あ、別に退院とかしないですしー」という顔をして、できるだけ平常心でやり過ごし、八重桜が見ごろを迎えていた4月の半ば、無事に退院を果たしたのでした。

この時の彼女の言葉が、この先、みんなと同じことを同じようにやってゆくことがちょっと難しい子を病院の外で育ててゆくことになるわたしへの、はなむけの言葉だったのだなあと思うようになったのは、最初の退院の日から丁度7年が経った、最近のことです。そのココロは

『どんな嬉しい事も、しんどい事も、とにかく平常心で』

退院が決まっても、とにかく平常心で、人にあまりそのことを告げない事。という言葉の中には、そういう訓戒が詰まっていたのだと、今のわたしは思っています。

そう思って辺りを見回すと、わたしと同じような境遇の人、病気や障害やそういう諸々を抱えているお子さんを育てている人に、感情の起伏の激しすぎるタイプの人は少ないように思います。皆、平静な表情の下で静かに、しかし確実に戦っている、そういう感じです。

人間は強靭であれば強靭であるほど、その気性は静かで穏やかである、ということなのかもしれません。

黒田季菜子著『今は子育て三時間目』(KADOKAWA)

子育てで忙しいときに感じる切なさとなつかしさとふくふくとしたうれしさ

2025年小川未明文学賞大賞受賞!

いま注目の作家による、3人の子どもたちとその周りで起こる楽しくて、切なくて、なつかしくて、うれしいあれこれ…。

ちょっと大変な疾患の子もいるけれど、ふつうの日常をみずみずしい筆致でつづります。