実技4科が「将来なりたい職業」につながる? 受験だけでなく“自立”するスキルを育む教科【後編】

実は内申点に大きく影響する「実技教科」。ただ受験に必要というだけではなく、実技教科で学んだ知識やスキルは、将来、自立した生活を送る上ではもちろん、学生にとって職業の選択にも大いに役立ちます。

本稿では、前編に続いて、「実技4科」の学習の意義やポイント、定期テスト対策についてお伝えします。

※前編はこちら

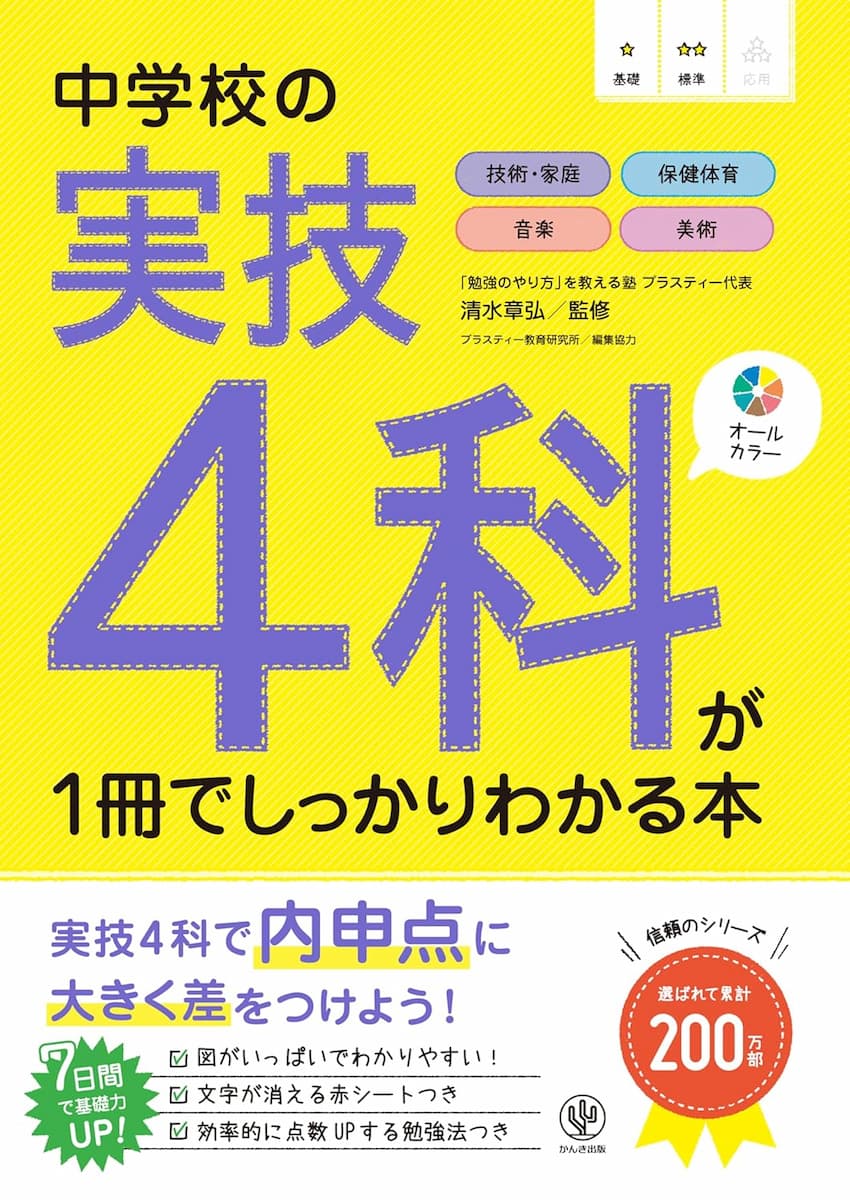

※本稿は清水章弘監修『中学校の実技4科が1冊でしっかりわかる本』(かんき出版)から一部抜粋・編集したものです

人生をより豊かにしてくれる

前編で、「実技教科」は中学校の内申点を大きく左右する要素の一つであるとお話ししました。

ですが、実技教科は、高校受験のためだけにあるのではありません。実技教科で学ぶことは、みなさんの人生をより豊かにしてくれる力を持っています。

技術・家庭を通して、生活に必要な知識やスキルを身につけることができます。保健体育を通して、健康な体と心を育てることができます。運動を通して、目標に向かって努力することの大切さや、困難を乗りこえる力を身につけることができます。

音楽では、楽器を演奏したり、歌を歌ったりすることを通して、自己表現の喜びを知ったり、仲間と協力することの大切さを学んだりすることができます。美術を通して、自分の内側にある感情や考えを表現することができます。作品を鑑賞することで、さまざまな価値観にふれ、新たな発見をすることもできるでしょう。

これらの知識やスキルは、将来、自立した生活を送る上ではもちろん、みなさんの職業の選択にも大いに役立つはずです。

今回は、前編で紹介した「技術・家庭」に続いて、保健体育、音楽、美術の効果的な学び方や定期テスト対策のポイントについてお伝えします。

保健体育の勉強法

なぜ保健体育を学ぶのか?

保健体育では次のような知識を学ぶことができます。

● 保健…食事、休養・睡眠、運動など、日常生活に密着した健康につながる知識

思春期の体や心の変化に対応するための知識

● 体育…運動やスポーツを楽しむうえで参考になるルールや技能などの知識

保健は、すべての人にとって重要な健康の維持にかかわる分野です。また体育では、さまざまなスポーツのルールや技能を学ぶことで、スポーツの魅力や観戦の楽しみを知ることができます。このように、自分の関心のある運動やスポーツ以外の知識を身につけることは、人とのコミュニケーションを広げることや、文化・歴史を知ることにつながります

保健体育の効率的な学習法

・苦手な内容を重点的に学ぶ

保健体育では心身に関わることや、犯罪や災害に関するニュースなどを扱うため、知らないことをイチから学ぶよりも学びやすい内容が多い教科といえるでしょう。そのため保健体育では、自分が知っている部分よりも、知らない部分に比重をおいて、苦手な内容を重点的に学習すると効率的です。

・キーワードは具体例をセットでイメージして覚える

保健体育の学習ではキーワードだけではなく、具体例とセットで覚えるのが効果的です。たとえば、「スポーツへの多様なかかわり方」のうち、「支える」というかかわり方の具体例は、「学校の部活動でマネージャーとして活動する」「スポーツ大会の運営や、会場の整備・案内などにかかわる」などがあります。しかし、このような具体例は必ずしもすべてを覚える必要はありません。ここでは例を1つおさえ、「支える」というかかわり方が「スポーツをする人やその活動を支えること」であることが思い出せるようにしておけばOKです。教科書の例をすべて丸暗記するよりも、1つの例をきちんと理解したり深く調べたりすることが、キーワードの理解につながりやすいでしょう。

定期テスト対策のポイント

●出題傾向を意識して学習しよう

保健分野では、中学生の心身の発達や健康に関わる知識を中心に構成されている部分が豊富です。

思春期における心身の変化や、中学生に多い交通事故の原因など、今の自分に関わる知識として学習すると、学ぶモチベーションを高められるかもしれません。

体育分野では、競技のルール・技や反則の名前など、特定の知識がテストに出題されやすい傾向があります。とくに、バスケットボールやサッカーのコートの図やそれに関する用語は頻出なので、重点的に学ぶようにしましょう。

●各単元の要点を図表でつかもう

矢印がある図は、矢印の流れが示す因果関係を理解しましょう。グラフが出てきたら、何を示すためのグラフかをつかみましょう。グラフが示す内容を短い言葉で説明できるか、自問自答して確認してみるのもおすすめです。また、重要キーワードがまとめられた表は、しっかり覚えていきましょう。

● 体育は先生が重視しているポイントに注意

体育分野の内容は、次の2つに大別できます。

① 教科書にある運動やスポーツについての概論

② 副教材や実技を通して学ぶ、具体的なスポーツのルールや技能

②については、教科担当の先生が重点を置いて説明しているポイントをつかむことが大切です。授業をしっかり聞いて実技に取り組み、試験範囲の副教材・配布プリントの内容を重点的に復習することが体育分野の得点につながります。

音楽の勉強法

なぜ音楽を学ぶのか?

音楽は、音楽の構造・工夫・味わい方などを学ぶ教科です。そして、音楽の背景には長い歴史と文化的な積み重ねがあるため、音楽の授業はクラシックや雅楽など、一般的に接する機会の少ない伝統的な音楽にふれるよい機会となります。また、こうした芸術にふれることは、さまざまな国の文化や歴史の理解につながるうえに、私たちの生活を次のような形で豊かにしてくれます。

● さまざまな音楽を聴いて楽しむことができるようになる。

● 自分で演奏したり作曲したりして楽しむことができるようになる。

● 音楽をつけた動画をつくるなど、異なる分野と結びつけた創作活動ができるようになる。

● 音楽の効果を利用してリラックスしたり集中力を増したりできるようになる。

● 「歌う」ことで、ストレスを解消したり、人との交流を深めたりできるようになる。

音楽の効率的な学習法

・音楽の学習は、教科書を用いて復習中心に

音楽は、学校や先生によってその授業の内容が左右される部分が大きい教科です。音楽の学習は授業の復習に重点をおいて進めていきましょう。とはいえ、音楽の授業では演奏などの時間も確保するため、知識のインプットは断片的になりがちです。教科書の内容を授業の知識と結びつけて補いながら、知識を体系化していきましょう。

・好きなアーティストや映像作品のルーツをたどってみよう

音楽の学習を通じて身近なポップ・カルチャーへの理解を深め、より楽しむことができます。このことを学習のモチベーション・アップにつなげていきましょう。

音楽の教科書でも現代のポップ・ミュージックなどについてふれられていますが、伝統的な音楽も現代のポップ・カルチャーに大きな影響を与えています。好きなアーティストの曲や映像作品に使われている曲について、「過去のどんな曲に影響を受けているか」「どんな楽器を使っているのか」などを調べてみましょう。音楽の学習がもっと楽しくなるはずです。

定期テスト対策のポイント

● 副教材を優先して学習しよう

音楽の定期テスト対策は、授業で重点を置かれた部分の優先度を上げて進めることがポイントです。配布プリントや教科書ワークなどの副教材の優先度を上げて学習を進めましょう。

● 出題傾向を意識して学習しよう

音楽の定期テストで問われやすいポイントは、次の通りです。これらを把握しておき、定期テスト対策を効率的に進めていきましょう。

・作曲者名とその代表曲

・作曲された時代背景

・楽器の名前

・楽譜に書かれる記号の読み方と意味

・授業で取り扱った曲の歌詞の穴埋め

・授業で取り扱った曲の歌詞の意味

たとえば、楽器の名前は絵や写真とセットで問われたり、聞き取りテストの中で問われたりすることが多いです。さらに、チェロとヴァイオリンのように似た形の楽器はきちんと区別して覚えておくとよいでしょう。日本の伝統的な楽器の名称も問われやすい部分です。

また、曲の歌詞に関する問題対策としては、実際に歌って復習すると記憶を確実なものにできるのでおすすめです。

美術の勉強法

なぜ美術を学ぶのか?

美術は、具体的に何の役に立つのかわかりにくい教科かもしれません。しかし、美術を学習することには、次のように大きなメリットがあります。

① 情報化社会を生きる力が身につく…情報化社会の発達にともない、イラストや文字、動画を用いた情報が世の中にあふれるようになりました。こうした社会で、情報を生み出して人の心を動かす能力が幅広い職業で求められるようになっています。美術の学習では、想像力を刺激してくれる美術作品にふれたり、想像を形にするための創造力を養ったりしながら、情報をデザインし、人の心を動かす能力を身につけられるのです。

② 歴史や文化への理解が深まる…美術作品や身の回りにあるデザイン・工芸品などについて理解することで、その背景にある歴史や文化への理解を深められます。西洋と東洋の美術が互いに影響を与えあってきたことをも学ぶので、国際感覚を養うことにもつながります。

③ 人生を豊かにする…美術作品などの美しいものにふれることは、人の心を癒し、なぐさめる効果があります。また、創造活動を行うことは、自分を解放し、表現するための手段となるでしょう。

美術の効率的な学習法

・知識をカテゴリーごとに覚えていこう

作品名などの知識は、バラバラでは覚えにくいもの。同じカテゴリーの知識をまとめてインプットすることで、効率よく暗記しましょう。たとえば、「モナ・リザ」というルネサンス期の美術作品なら、同じルネサンス期の美術作品といっしょに暗記することで、同じカテゴリーの傾向がつかめて、記憶に残りやすくなります。

・「推し」の美術作品を見つけよう

教科書には、さまざまな美術作品が掲載されています。その中で自分の好みに合う美術作品を見つけられれば、美術の学習はぐっと楽しくなります。好きな作品や作者を見つけたら、インターネットなどで周辺情報を調べたりして、学習のモチベーションを上げましょう。

定期テスト対策のポイント

● 配布プリントなどの副教材を優先しよう

学習の順序は音楽と同様ですが、美術は教科書の情報量が音楽より少なく、授業では制作に比重がおかれ、教科書は軽くしか解説されないことが多いです。よって、美術では配布プリントなどの副教材などを中心に知識を体系化すると効率的です。

● 重要キーワードを関連づけて一挙に覚えよう

中学で学ぶ美術史で特に重要なのは、「印象派」と「ジャポニズム」にかかわるキーワードです。

「印象派」「ジャポニズム」「浮世絵」「ゴッホ」「モネ」「琳派」といった関連する重要キーワードのつながりをしっかり理解しておきましょう。

● 代表的な美術作品は、何度も目にして覚えよう

定期テストでは、美術作品の写真について関連知識を問う問題が頻出です。作者名⇔作品名⇔国名の順に覚えましょう。

● 遠近法は実際に作図して理解しよう

定期テスト範囲に遠近法がある場合は、作図を求められることが多いです。一点透視図法・二点透視図法などを、実際に作図しておき、消失点の数や位置を確かめておきましょう。

● 手などのデッサンを描かせる問題への対策

下記のポイントに注意して得点につなげましょう。

・描き直しはさけ、制限時間内に描き終える。

・余白はできるだけつくらない。⇔たくさん線を描く。鉛筆を寝かせ画面全体に陰影をつける。

・立体感を意識する。⇔指のカーブなど、立体感をだせるポイントをしっかり表現しよう。

・消しゴムを駆使する。⇔消しゴムでぼかしたりすると、立体感や深みを表現しやすい

***

実技教科は、みなさんの心を豊かにし、人生をより良く生きるための力をあたえてくれ

ます。「テスト前だけ」ではなく、普段からしっかり学習することで、実技教科は必ずみなさんの力になります。ぜひ、しっかり取り組んでみてください。

清水章弘監修『中学校の実技4科が1冊でしっかりわかる本』(かんき出版)

実技4科で内申点に大きく差をつけよう!

<この本の5つの強み>

その1

実技4科の大事なところを、ギュッと1冊に!

簡潔にわかりやすくまとめられているので、定期テスト前の勉強にピッタリ! 実技科目は内申点に大きくかかわることから、定期テスト対策が重要です。

その2

各教科の「おすすめ勉強法」を掲載!

どのように勉強したらいいのかがわかりづらいのが実技教科。そこで、教科別のおすすめ勉強法を掲載しました。

その3

各項目に「テスト対策のヒント」を掲載!

1見開きごとに、間違えやすいポイントやテストで問われやすいことなどをまとめた「テスト対策のヒント」を掲載。苦手な単元の攻略方法がつかめます。

その4

フルカラーでイラスト・図もいっぱいなので、見やすい・わかりやすい!

全ページフルカラーでイラストや図もたくさん載っているので、ビジュアルからも内容が頭に入ってきます。「参考」「注意」「重要」「暗記」「発展」など補足説明も充実しているので、知識がどんどん身につきます。

その5

赤シートで消える重要用語と「基礎力チェック!」テストで、自分の力を確認できる!

重要用語は付属の赤シートで消えるので、記憶の定着に役立ちます。各項目に「基礎力チェック! 」テストつきなので、自分の力を確認できます。