ノンフィクションも笑いも絵本に!『大ピンチずかん』鈴木のりたけが描く表現の原点

『大ピンチすかん』で大人気の絵本作家、鈴木のりたけさんは、かつてグラフィックデザイナーとして働いていました。

会社員時代、はじめてコンテストに応募した絵本『ケチャップマン』が見事に賞を取り、絵本の世界への一歩を踏み出します。

そんな鈴木のりたけさんがたどり着いた、自分にあった絵本の表現とは?

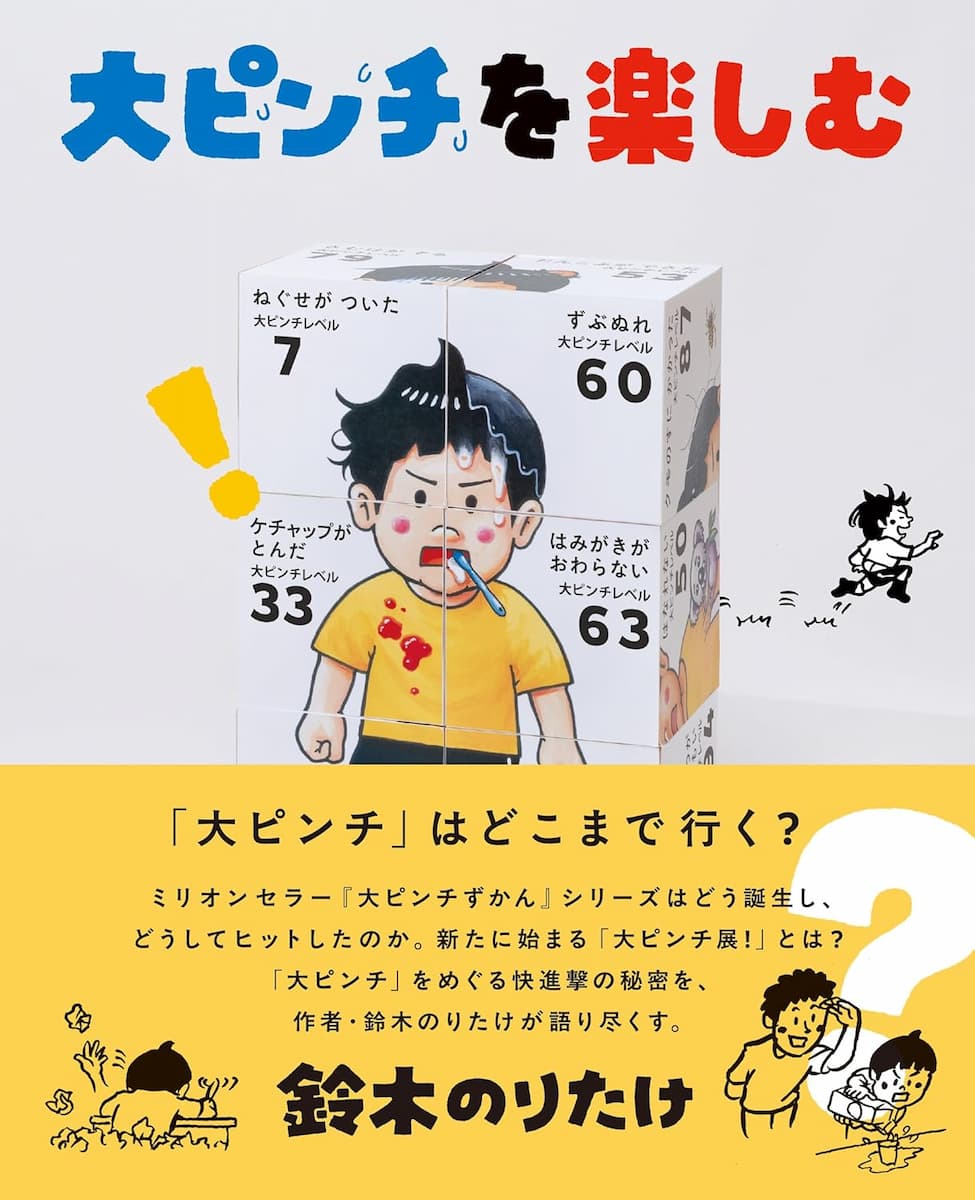

体験型の展覧会「大ピンチ展!」の公式図録、『大ピンチを楽しむ』のインタビューを、一部抜粋してご紹介します。

※本稿は鈴木のりたけ語り・絵『大ピンチを楽しむ』(ブルーシープ)より一部抜粋・編集したものです。

ノンフィクションや 自然科学のジャンルを先鋭化する

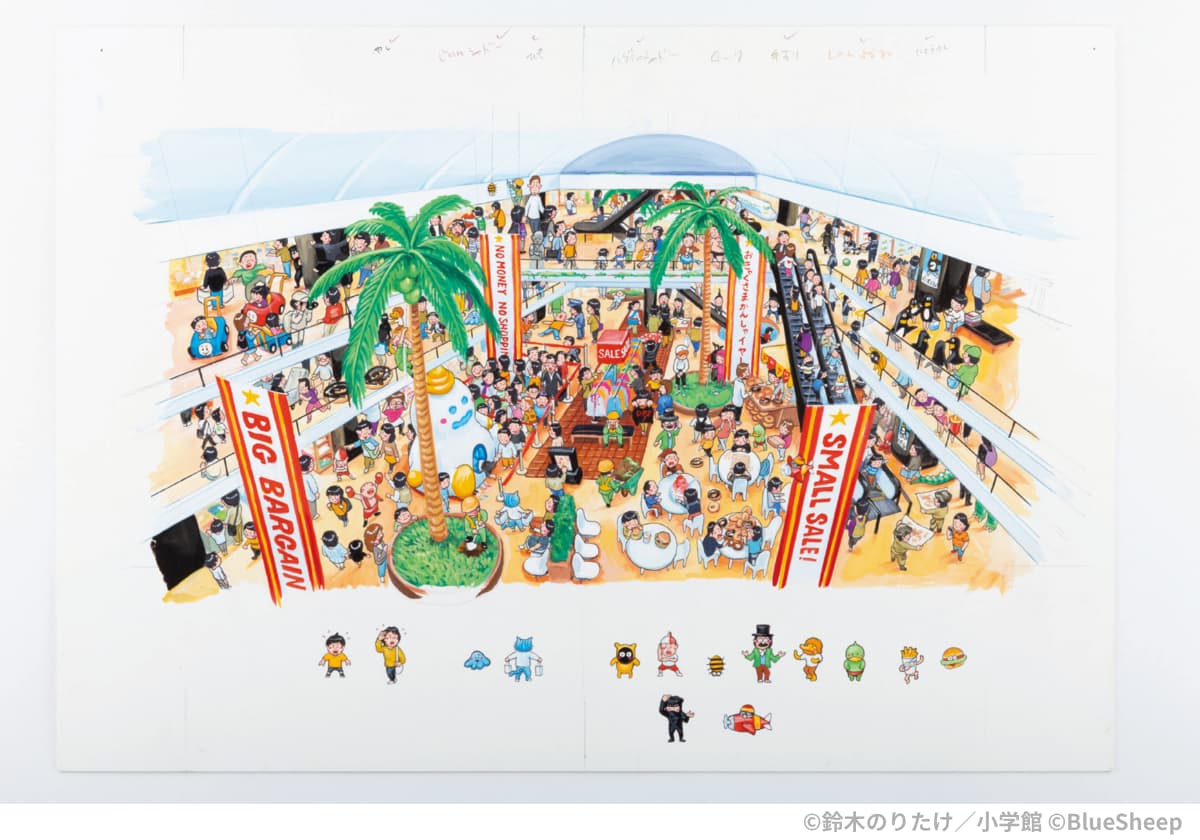

『ケチャップマン』をきっかけに絵本の世界に飛び込んでみたら、絵本にはいろいろなジャンルや表現手段があることに気づきました。まずストーリー絵本がある。読み聞かせたり、子どもと楽しく読む絵本もある。でもぼくの関心の中心は、かこさとし※さんの科学絵本に代表されるビジュアルコミュニケーションの面白さにありました。実際に自分が見たものをハンティングして並べてみる。それを観察することから導き出される、豊かさや面白さを伝える。そんなビジュアルコミュニケーションが面白いと思っていたので、「しごとば」シリーズは本当にやりたいことをできた作品でした。

現代の絵本作家は、それぞれに領域を拡張しています。その中でぼくは、いわゆるノンフィクションや自然科学のジャンルを先鋭化してきたという自負があります。

※1926 年生まれ。東京大学工学部卒、工学博士。『からすのパンやさん』をはじめ生涯で600 冊を超す絵本を残した。科学をテーマにした絵本も多い。2018 年没。

笑いが心をまとめる

ぼくの作品の特徴に「笑い」を挙げる事ができます。かこさんの絵本にはこうした笑いはありません。ぼくが笑いを取り入れるのは、笑わせることが目的ではありません。むしろ、ぼくが中学1年の国語の授業で感じたような、笑いが作り出す場の一体感が好きなのです。そのため、笑いの種類は「ゲラゲラ」というほどでもなく、だからといって「おお~」と感心する、奥ゆかしい笑いでもありません。

笑いによって、その場のみんなが同じ方を向いて建設的な気持ちになる。あるいは、一緒に何かを生み出したという楽しい記憶が脳内に定着したりする。そういう笑いがもたらす作用にずっと興味がある気がします。

鈴木のりたけ語り・絵『大ピンチを楽しむ』(ブルーシープ)

「大ピンチ」はどこまで行く?

子どもが直面するさまざまなピンチをユーモラスに描き、ミリオンセラーとなった絵本「大ピンチずかん」シリーズ。本書は、2025年7月からはじまる体験型の展覧会「大ピンチ展!」の公式図録です。

作者・鈴木のりたけへのインタビューを通して、ミリオンセラーとなったシリーズ誕生の背景から、創作の舞台裏、思考の変遷までをラフ画やスケッチとともに丁寧に記録した1冊です。ヒットの理由を探る鈴木自身の言葉から、作品のさらなる魅力と創作の深層に迫ります。

後半では、「大ピンチ展!」のメイキングや、絵本作家の原点でもある子ども時代のエピソード、人気絵本作家となるまでの経緯、そして15年の創作を通して追求してきた絵本づくりの哲学までを余すところなく紹介します。

「大ピンチずかん」シリーズのファンはもちろん、ものづくりに携わるすべての人に向けた、創作のヒントとエールがつまった“ピンチ・エンターテインメントブック”です。

©鈴木のりたけ/小学館 ©BlueSheep