成績にも影響? 集中力と創造力を引き出す子ども部屋インテリアの3つの秘訣とは

「子ども部屋の学習環境を整えたい」と思っている親御さんは多いでしょう。勉強に集中したり、創造力を育むような空間作りには、家具のサイズや色使いなど、インテリアの工夫が大切です。

一級建築士であり模様替え作家としても活躍するしかまのりこさんが、子どもの可能性を伸ばす部屋を作る秘訣を解説します。

※本稿は、『狭い家でも子どもと快適に暮らすための 部屋作りのルール』(しかまのりこ/彩図社)から一部抜粋・編集したものです。

子ども部屋に必要な物とは?

ここからは子ども部屋の中身について考えてみたいと思います。

子ども部屋の大切な要素は、空間分けや動線・収納・照明・換気・温度が基本になります。

これ以外にも勉強に集中しやすい学習デスクや学習チェア、カーテンやベッドリネンの色やアートなどのインテリアも重要なポイントになってきます。

それでは詳しく見ていきましょう。

机と椅子

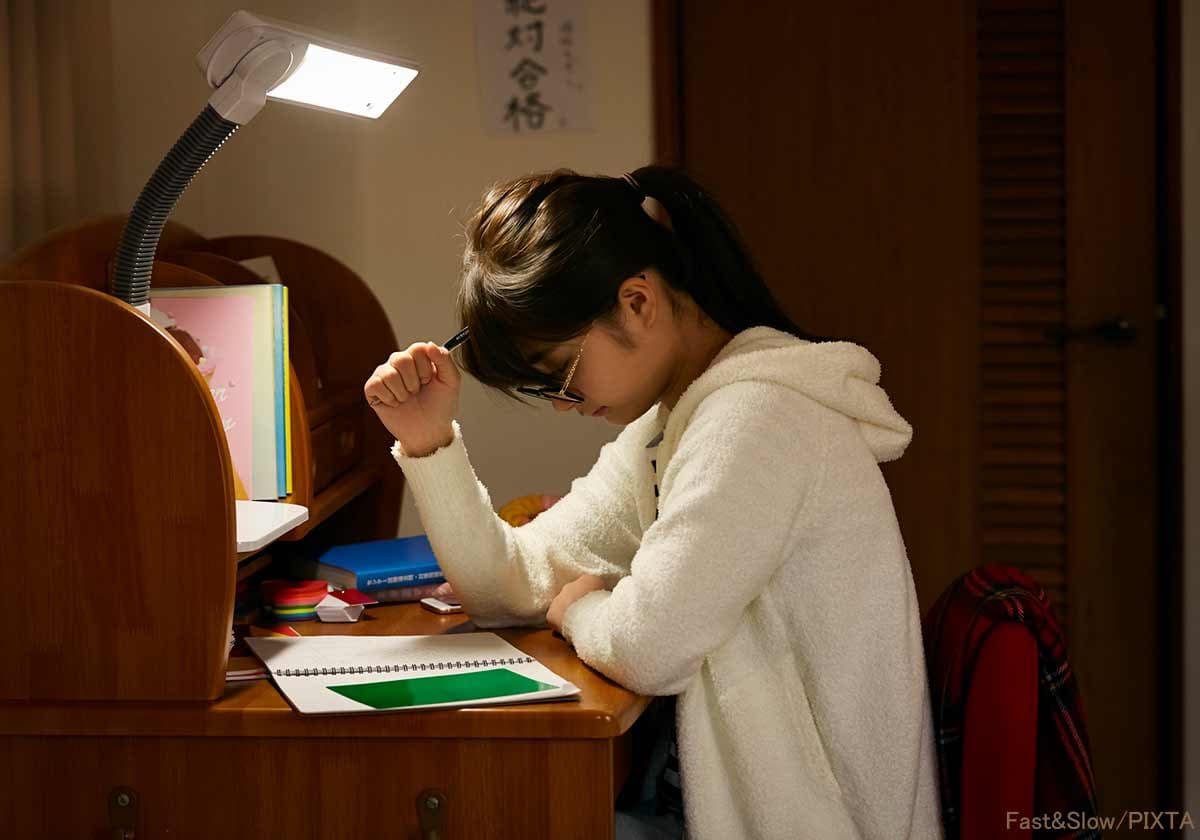

子どもが中学生になると、子どもの部屋を学習環境に配慮した部屋に変えたい、と希望する親御さんは増えます。

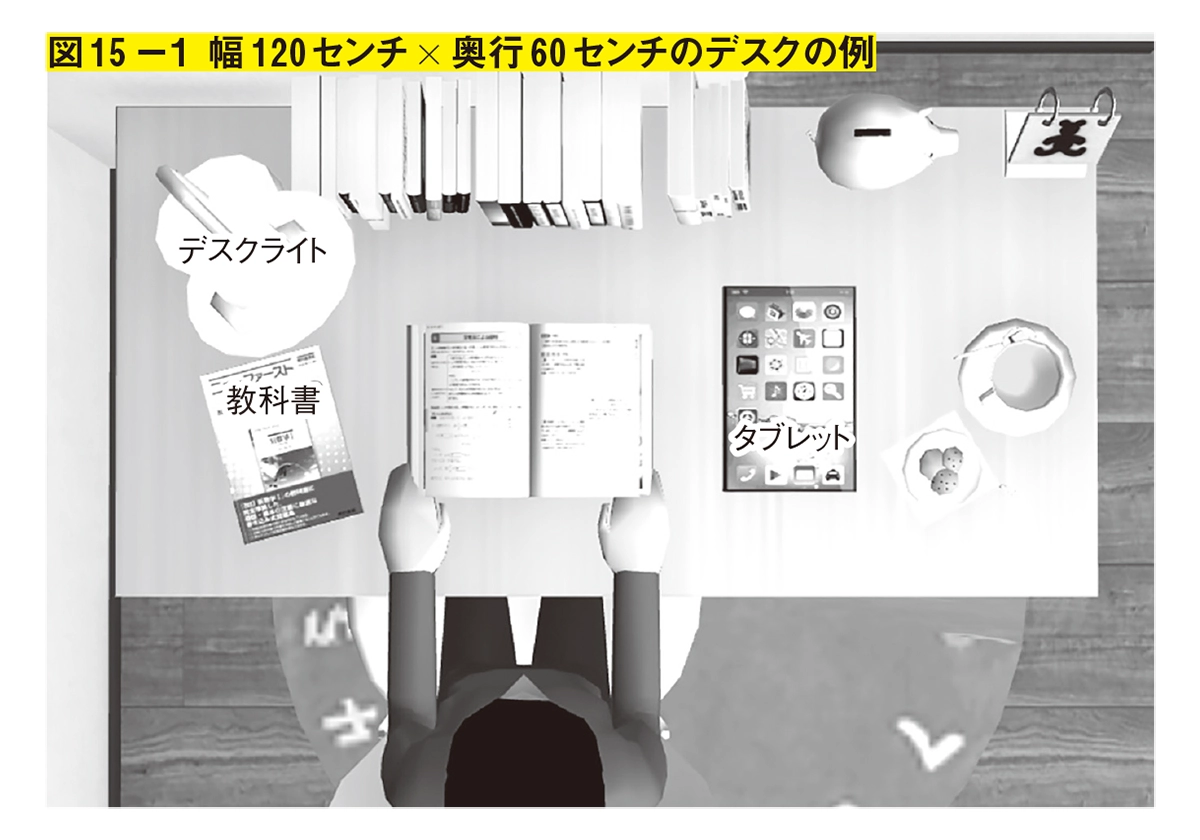

まず、中学生以降の学習デスクの奥行は最低でも50センチは必要で、標準は60センチです。それ以下の寸法だと、教科書や参考書を広げた時に窮屈で、勉強に集中できなくなります。

学習デスクの幅は最低でも100センチは必要ですが、120センチあると、教科書以外にデスクライトなども無理なく置くことができ、快適な学習環境を維持できます。

小学生の時に購入したデスクが幅85センチ×奥行50センチの小さなものであれば、この機会に買い替えましょう。

また、集中して勉強するためには、自然な姿勢がキープできる椅子が大切になってきます。

この理想的な姿勢ですが、深く腰を掛けた時に足裏が床または椅子の足置き台につき、ひじが直角に机にのる姿勢がベストといわれています。(図15-2)

この姿勢をつくるために学習チェアは、座面の高さが調節できる可動式の椅子を選び、ひじの位置や足裏に注意して座面の高さを調整しましょう。

また子どもは背が低いので、普通の椅子ですと、足裏が床につきません。そのため、学習チェアは足置きがついたものがオススメです。足置きに足が置けると安定し、足がふらつかなくなるため、集中力が持続します。

その他、子ども部屋には必ず本棚を設置してあげましょう。勉強のできる子どもの部屋には、必ず本棚があります。教科書や参考書などをきちんと片づけて、自分で本の管理ができるようにしましょう。

睡眠効果もあり不安定な心を落ち着かせる青色

子どもの能力と部屋の色やインテリアには深いかかわりがあります。

たとえば明るい赤などの暖色系で彩度が高い色は、興奮感を与え、反対に暗めの青など寒色系で彩度が低い色は、心理状態を落ち着かせる鎮静効果があります。

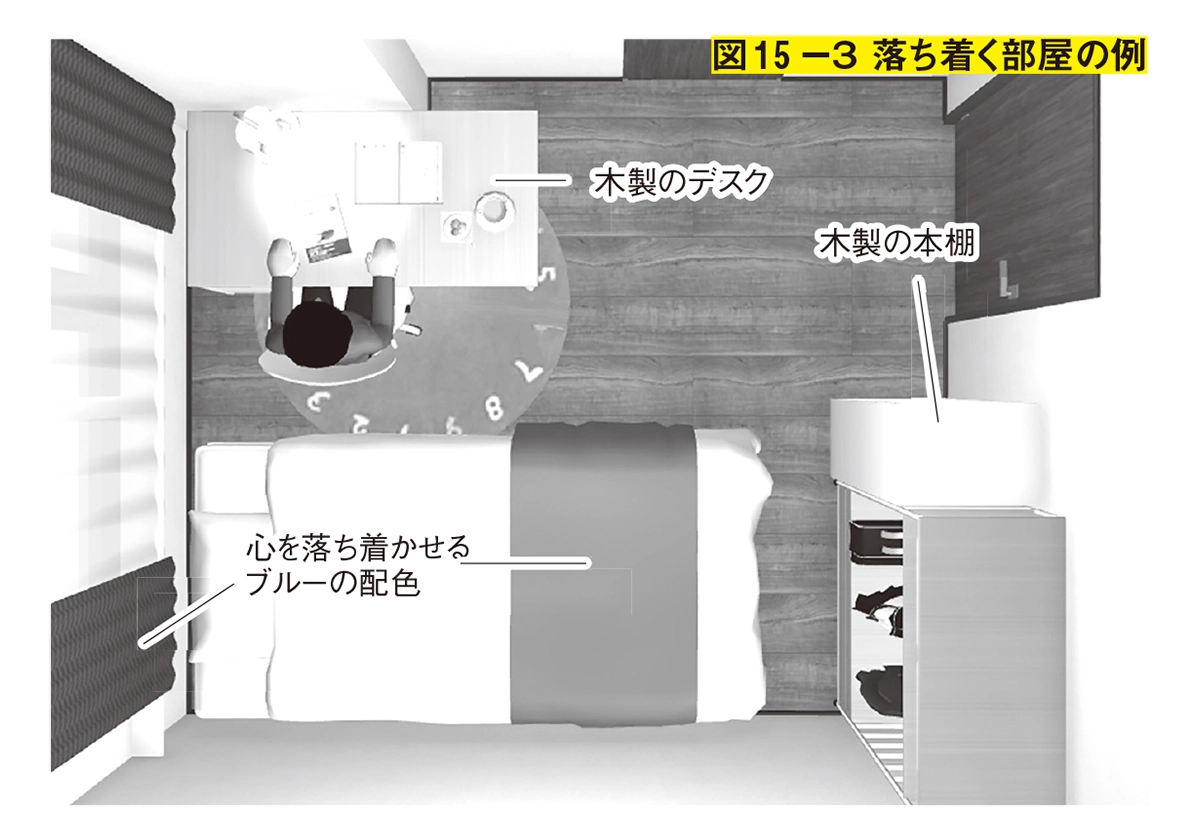

そのため、カーテンやラグなどの比較的大きな面積を占めるインテリアに青などの鎮静作用がある寒色系を使うと、落ち着いた精神状態にコントロールできます。

もしピンクなど好きな色を使いたいという場合でも、大きな面積を占める場所は青系がオススメです。青もくすんだ色からパステル・ビビッドな色までいろいろあります。子どもの好きな色は、クッションなどの小物でとり入れるという方法もあります。

また、青は落ち着くものの、使いすぎると視覚的に寒く感じるので、その他の家具を木製にするなどして、気持ちをリラックスさせるベージュを追加しましょう。

ベージュは自然界にあるナチュラルカラーですので温かく、ゆったりとした気分にしてくれます。

また緑は勉強で疲れた頭や目を休めるのにも効果的。観葉植物などを置けば、癒しと安らぎを与えてくれます。

他にも黄色などのビタミンカラーは前向きな気分になり学習への集中力がアップしますので、ポスターなどの小物で取り入れるのもよいでしょう。

寝室のインテリアは睡眠時間にも影響するといわれています。人が生産的に活動するには1日7時間の睡眠が必要と言われています。そして、青か黄色か緑を使った部屋で眠る人は、平均睡眠時間が7時間40分程度と、睡眠時間が長くなるという研究結果※1 がイギリスで報告されています。

反対に紫や茶色・グレーの部屋で眠る人は睡眠時間が6時間と短くなる傾向があるので、これらの色は子どもの寝室には使わないようにしましょう。

美的感覚や知覚力を鍛える名画

また子どもが嫌がらなければ、部屋の壁面には名画やポスターなどを飾りましょう。

美術は音楽に比べて環境要因が強いので、名画を観るなどの環境を作ってあげることで、潜在的に美的感覚や芸術の才能が養われます。

名画を観ることで海馬などの脳のさまざまな機能が向上し、学力や創造力に必要な能力が高まるとも言われています。

その他にも、絵画の鑑賞をすることで観察力や共感力も磨かれると言われています。イェール大学の医学部では「絵画観察トレーニング」※2 が必修科目になっており、ハーバード大学など世界中の大学の医学部が同様のプログラムを設けています。また外資系コンサルタント会社マッキンゼーの新入社員研修でも、絵画観察が取り入れられています。

子どもに好きな名画を選ばせてもよいですし、とくに無いようでしたら、ピカソやモネなど名画と言われているものを飾ってあげましょう。

絵画は美術館にあるポスターで十分ですが、飾るスペースがない場合は、はがきサイズのものをフォトフレームに入れて棚や机などに飾るだけでもOK。大切なことは日常空間で名画に触れさせることです。

じつは我が家でも、子どもと美術館に行っては子どもの好きな名画のはがきを購入し、子ども部屋やトイレに飾っていました。

子どもたちは知らず知らずのうちに絵画に興味を持ち、とくに次女には影響が大きかったようです。彼女は夢だったゲーム会社にオリジナルの企画を持ち込み、正社員として採用されたのですが、ゲームの企画からキャラクター作りまで、ものを生み出す能力は日常的な絵画鑑賞によっても培われたものだと思います。

※1:ホテル予約サイトTravelodgeが2000件のイギリスの家庭「寝室の装飾の色(寝室の色)」と「睡眠時間」を調べた研究による(https://www.travelodge.co.uk/press-centre/press-releases/SECRET-GOOD-NIGHT%E2%80%99S-SLUMBER-SLEEP-BLUE-BEDROOM)(2024年11月29日現在)

※2:絵画に「何が描かれているのか」について、視覚を頼りに徹底的に解剖するトレーニング。絵画の隅々にまで目を配って描かれている情報を収集しながら、その情報が持つ意味を見出していく作業を通じて、ふだんなら見逃してしまうようなインプットを得て、多様な解釈を引き出すことができるようになるという。

『狭い家でも子どもと快適に暮らすための 部屋作りのルール』(しかまのりこ/彩図社)

「おもちゃや絵本、学用品があふれていて家が片づかない!」

「子ども部屋を作ってあげたいけれど家が狭くてスペースがない」

そんなお悩みを、一級建築士であり模様替え作家でもある著者が解決。さまざまな家族構成と間取りの実例を掲載したので、役立つヒントが満載です。