ママパパの“困りごと“再現した生成AI動画に、中学生は何を思った?ピジョンの「赤ちゃんを知る授業」レポ

「この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」 そんな思いから、全国の中学校向けに、「赤ちゃんを知る授業」を提供しているピジョン株式会社。2021年より始まったこの取り組みですが、2025年、「生成AI動画」を取り入れた特別版出前授業が実施されました。

AIで再現した子育て中の「あるある」シーンは、中学生の目にどのように映るのでしょうか。かえつ有明中学校で行われた授業の様子をレポートします。(取材・文:nobico編集部)

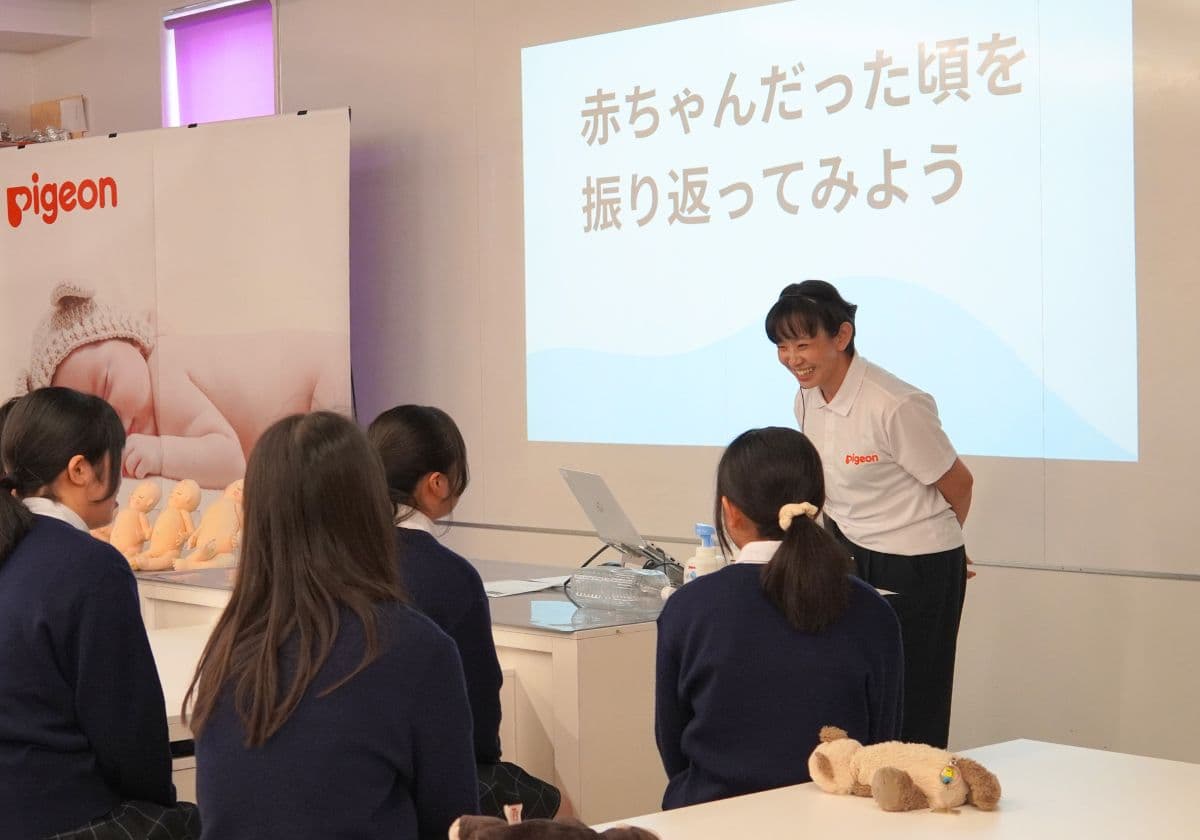

ピジョンの「赤ちゃんを知る授業」

今回の授業で先生をつとめるのは、ピジョン株式会社の瀧野八重さん。受講するのは、かえつ有明中学校の3年生の皆さんです。

授業はまず、「最初はみんな赤ちゃんだった」という、普段は忘れがちな、でも当たり前のことを再認識するところから始まります。生徒が自身の赤ちゃん時代のエピソードを発表し、拍手をもらう場面も。

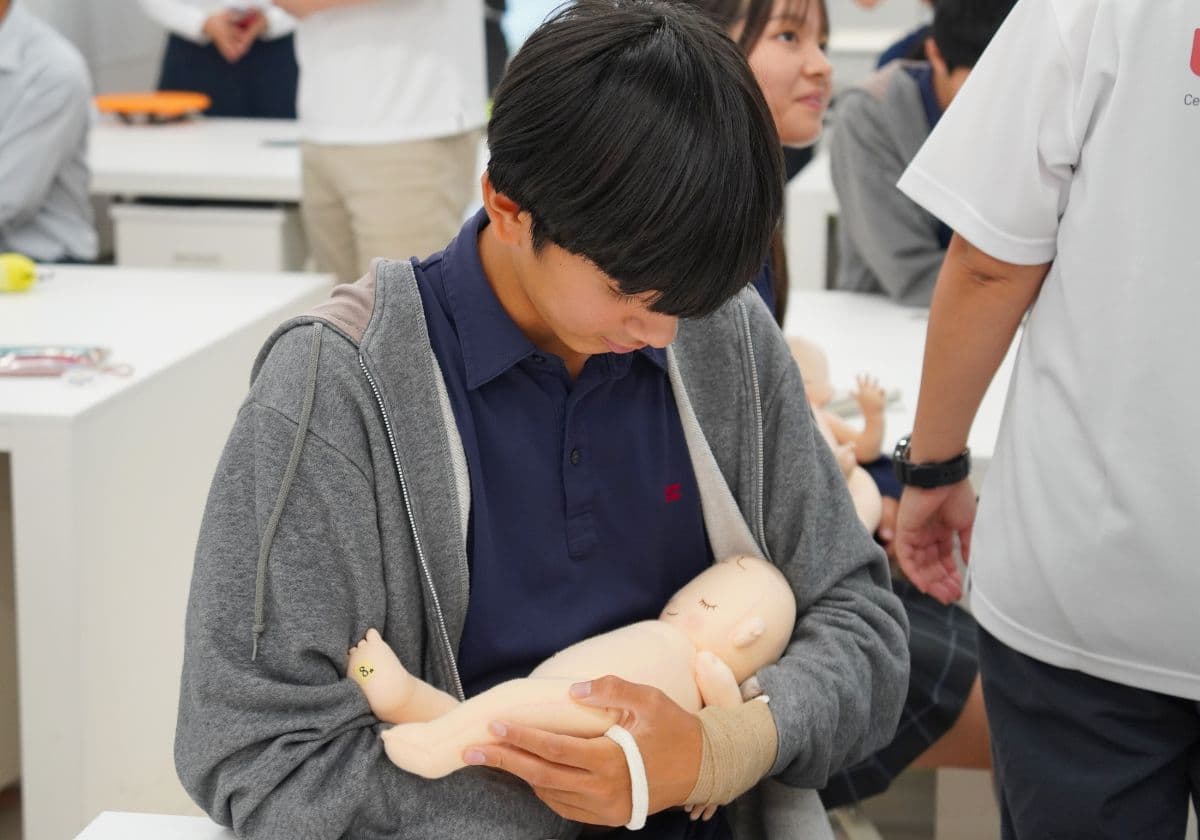

次に、妊婦さんのおなかの大きさと、おなかの中の赤ちゃん大きさを、人形を使って学びます。

生まれたばかりの赤ちゃんの大きさは約2500〜3000グラム。実際にだっこして、その重さを実感する様子が見られました。

妊婦ジャケット・ベビーカーを体験

赤ちゃんの特徴を座学で学んだ後は、体験の時間へ。代表の生徒が、妊娠8~9か月、約7kgの妊婦ジャケットを着用します。しゃがむ動きを試した一人の生徒が、「腰にきそう」と声を漏らしていました。

この状態で実際に教室を歩き回ってみると、自然とおなかを守るポーズになっていたのが印象的でした。瀧野さんは「妊娠8~9か月はそろそろ産休に入れるかな?という時期。お仕事を続けているお母さんは、この状態で通勤ラッシュを乗り切っています」と解説します。

さらに、ベビーカーでの移動にも挑戦。狭い通路で思い通りに進めない生徒もおり、クラスメイトからは「お父さんがんばれ~!」と応援の声が飛んでいました。

「教室の床は平らですが、普通の道はでこぼこや階段があります。雨の日は傘を差さなくてはいけないので、さらに不自由です。ママ・パパは、ドキドキしながら外出していることを気づいてもらえたら」と瀧野さん。生徒たちは真剣に耳を傾けていました。

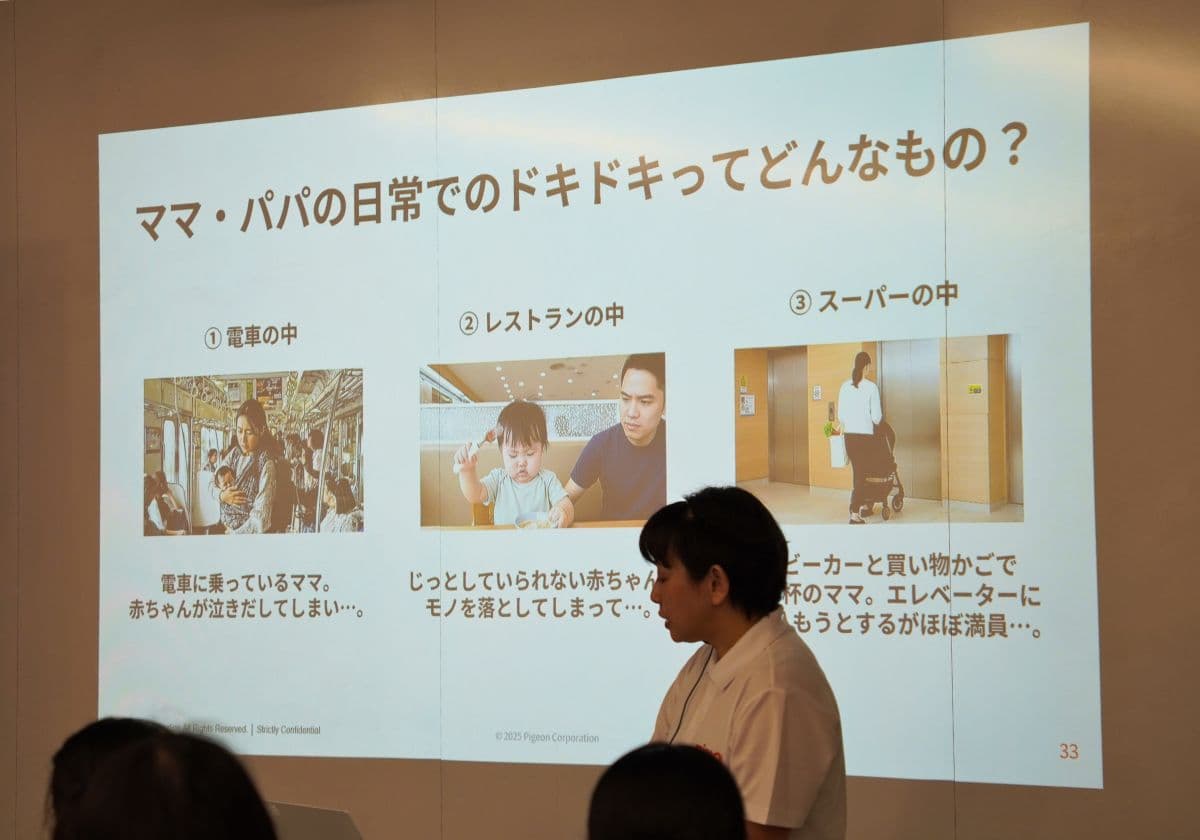

生成AIが再現する「ママ・パパの不安」は?

子育ては誰にとっても初めての経験で、ママやパパは不安でいっぱいです。

そこで、ママやパパが日常の中でどのような不安を抱えているのかを、さらに掘り下げていきます。

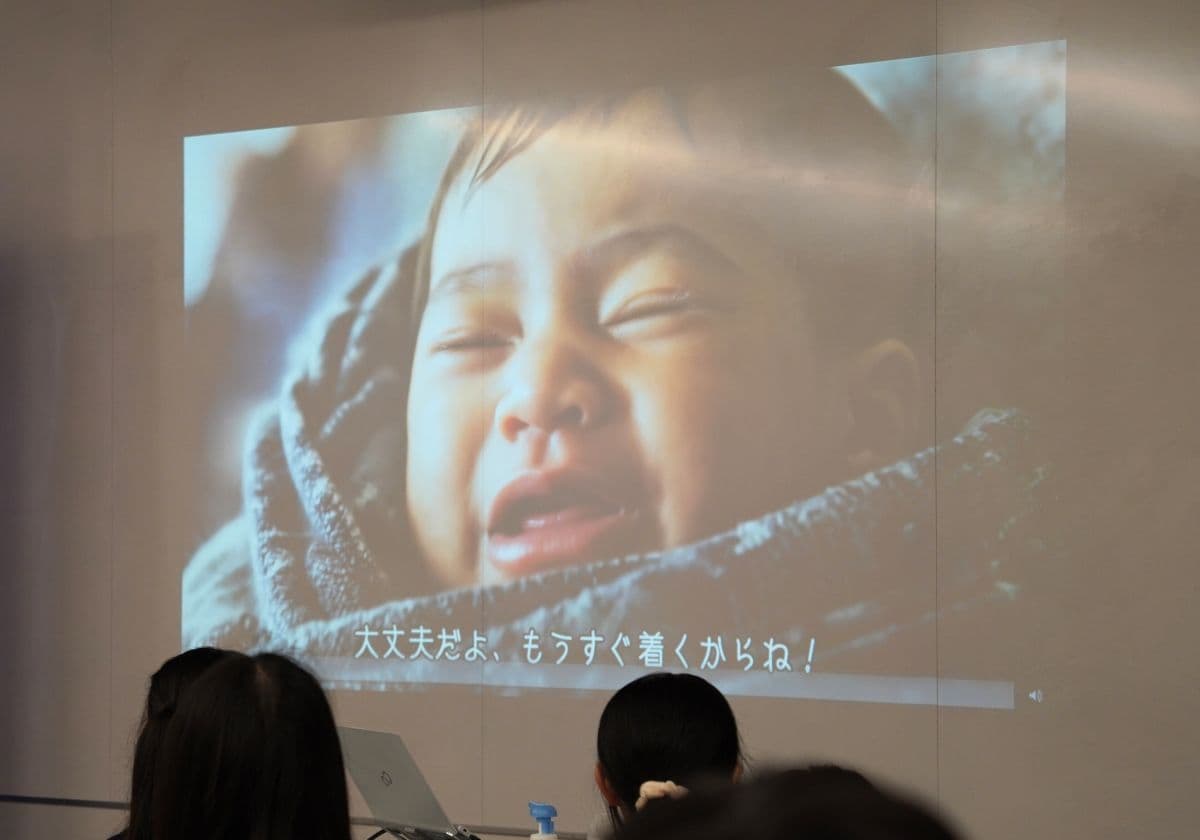

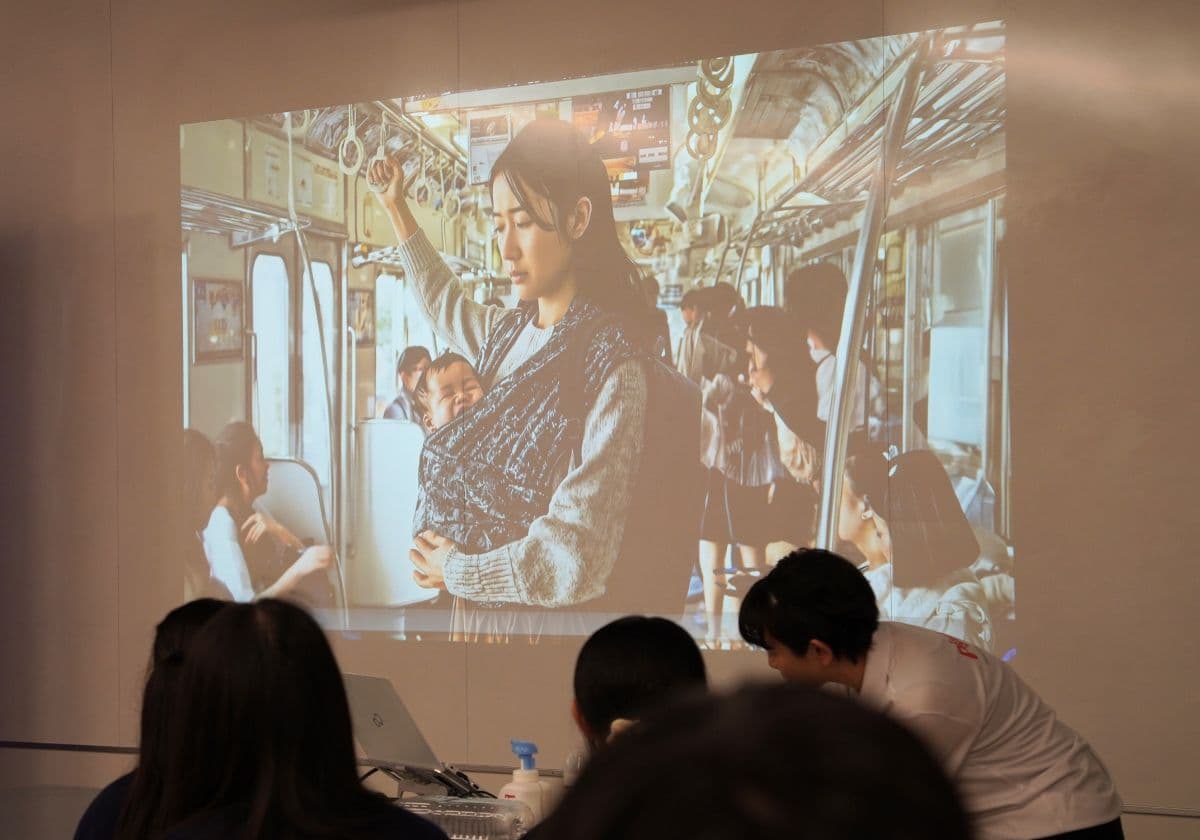

ママ・パパ1000人を対象に、日常の中で「どんな瞬間にドキドキするのか」を調査し、特に多かった3つのシーンを生成AI動画で再現。動画を通して、生徒たちに疑似体験してもらいます。

シチュエーション1. 電車の中

電車に乗るママと赤ちゃん。赤ちゃんが大きな声で泣きだしてしまい、あやしても泣き止みません。ママが焦る中、居合わせた乗客の反応は…?

シチュエーション2. レストランの中

赤ちゃんと二人で、レストランで食事中のパパ。赤ちゃんはじっとしていられず、食器を落としてしまい…。

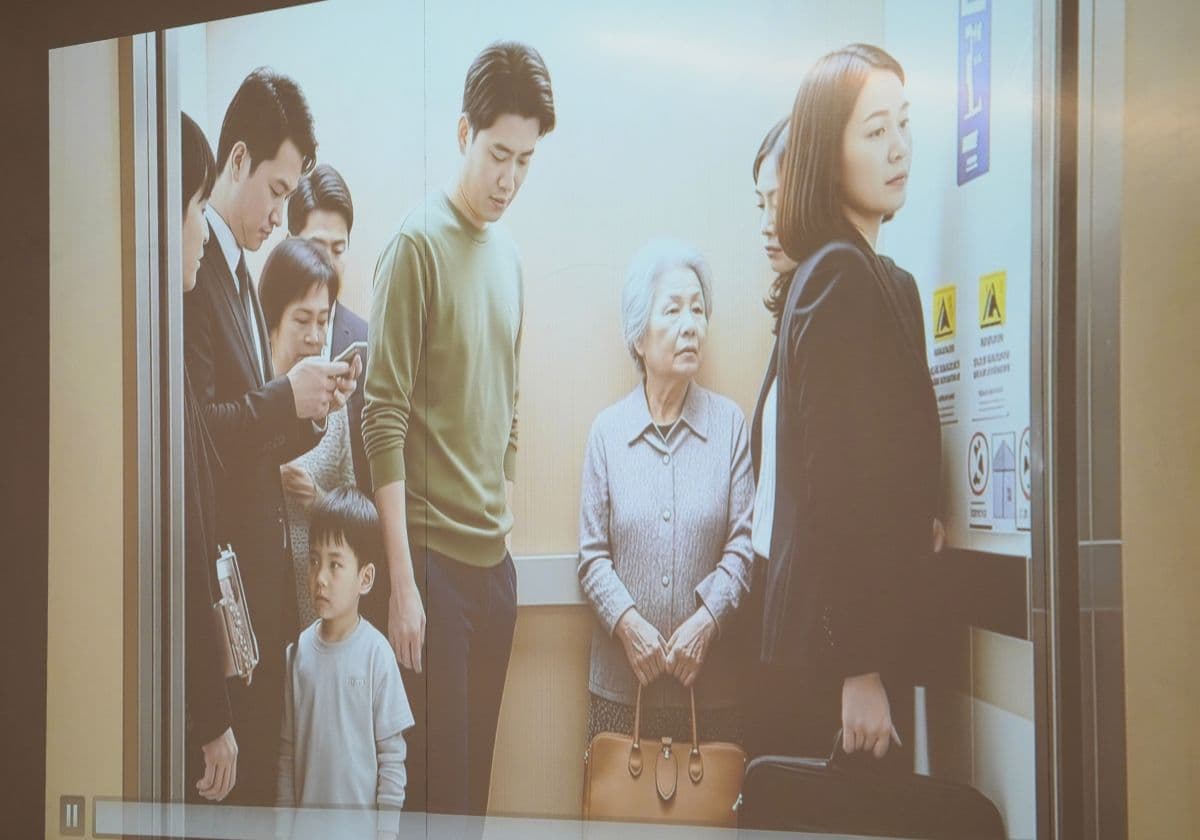

シチュエーション3. スーパーの中

スーパーで買い物中のママと赤ちゃん。ベビーカーと買い物かごで手いっぱいの状態ですが、エレベーターはすでにほぼ満員です。階段が使えない状態で、一体どうすれば…?

子育て経験者なら「あるある!」と共感するシチュエーションが、臨場感たっぷりに再現されていました。生徒たちは生成AIの迫真の演技(?)に時々笑いつつも、目が離せない様子。「実際に似た場面を街中で見たことがある」という感想も聞こえてきました。

どの動画も、周囲の人の温かい声かけや対応で終わっており、こんな世の中なら外出が怖くなくなるだろうな、と思わせる内容でした。

「赤ちゃん川柳」づくりに挑戦

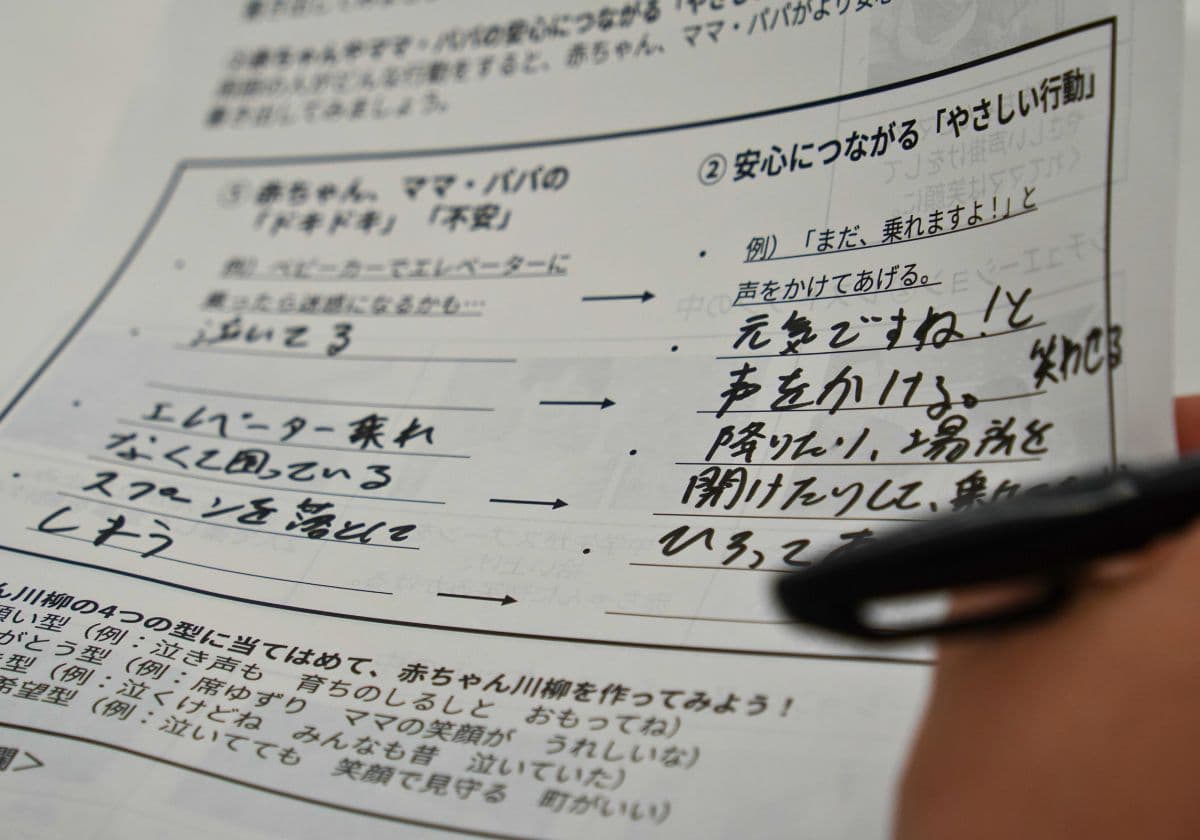

授業の最後には、今日学んだことやAI動画で見たシーンをもとに、生徒たちが「赤ちゃんの目線」で感じた気持ちを川柳にするワークが行われました。

赤ちゃん連れのママ、パパはどんなことが不安なのか?

安心につながる、周囲の「やさしい行動」は何か?

真剣に向き合う生徒たち。

赤ちゃんが身近にいる生活を具体的に知ったことで、ワークにも力が入っている様子でした。

時間内には完成せず、残りは宿題に。完成した作品は、今後、学校周辺の町中や駅などに掲示される予定だそうです。

授業を終えて

生徒たちの感想は?

授業を終えた生徒たちの感想を聞いてみると

「具体的にどんなシチュエーションで助けが必要かが分かった」

「年の離れた妹のお世話をしていて、もっとこうすればよかったな、と思うことがあった」

という声が。

一人っ子で身近に赤ちゃんがいない生活をしてきたという生徒は、「自分はものすごく声の大きい赤ちゃんだった。動画と同じようにレストランでスプーンを投げたりもして、両親は交代でご飯を食べざるを得なかった。自分に比べたら世の赤ちゃんはましなので、強く生きてほしい」と、ユーモアと優しさを交えたコメントを残しました。

今回初めて導入されたAI動画については、「AIが進化していてすごい」「シチュエーションや感情がよく伝わった」といった感想も。生徒たちの印象に残っている様子です。

AIを使った授業について、先生は?

かえつ有明中学校にも、赤ちゃん人形を使った授業は以前からあったそうですが、1体しかないため全員が触ることはできなかったそう。

家庭課主任の吉井小鈴先生は、「出張授業では人形をたくさん持ってきてもらえますし、学校にはないベビーカーも用意してもらえるので、多くの生徒が体験できます。体験することで自分事としてとらえられるので、企業に来てもらえるのは本当にありがたいです」とコメント。

さらに、「授業で学んだことが、地域を支える行動につながるきっかけや一歩になるといいなと思います」と、生徒たちへ期待を向けていました。

生成AI動画を教材にした授業については、「AIで動画を作る授業はこれまでありましたが、生成AI動画を授業で視聴するのは今回が初めてです」とのこと。現在は過渡期で、教員もAIとどう付き合っていくか模索しているところだそうです。

「今年の夏からは学校で職員向けのAI教室も開かれ、これから活用の幅が広がる時代。そんな中で、今回の授業は非常にタイムリーだったと思います」と話してくださいました。

社会の一員として、自分にできることを考える

生成AI動画を使った授業について、ピジョン株式会社の半澤ふみ江さんは、「初めての試みでドキドキしましたが、特に生徒たちが集中してくれているのを感じました」と振り返ります。

「授業の前半で学びや体験を経たうえで、パパやママがどんなことで困っているのかを動画として提示したことで、より集中して見てもらえたと思います」と手ごたえを語っていました。

また、これまでの授業では、赤ちゃん連れの家族に対し、自分にできることを考え発表する時間がありましたが、今回は川柳を作ることが宿題として出されました。その狙いについて半澤さんは、「授業のゴールは“社会の一員として、自分にできることを考えよう“という点で前回も今回も変わりません。ただ、川柳という形式で自分の言葉で表現することで、より心に留めてもらいやすくなると考えました。また、川柳を地域に掲示することで、生徒の自発性を促す狙いもあります」と解説。

川柳づくりは生徒たちにとって、より深く考えるきっかけになったように感じます。

ますます進化する「赤ちゃんを知る授業」。生徒たちの学びや体験を通して、赤ちゃんや家族への理解が広がり、社会全体ももっと優しい場所になっていく。そんな未来が、すぐそこにあるように感じられます。

今後の展開にも、ぜひ期待したいです。