パパも主役の育休 スウェーデン流・共働きで無理しない子育ての秘訣

男性の育休取得は当たり前に語られる時代ですが、日本のあらゆる職場で普通のこととして実施されている、とはまだまだ言い難いのが現状ではないでしょうか。

スウェーデンに25年暮らす日本人データサイエンティストで、2児の父親でもある佐藤吉宗さん。スウェーデンで知り合った日本人パートナーと共働きで子育てをしています。

自身の経験を交えながら、スウェーデン流の共働き子育てスタイルを紹介します。パパもママも子どももハッピーになれる育休とは?

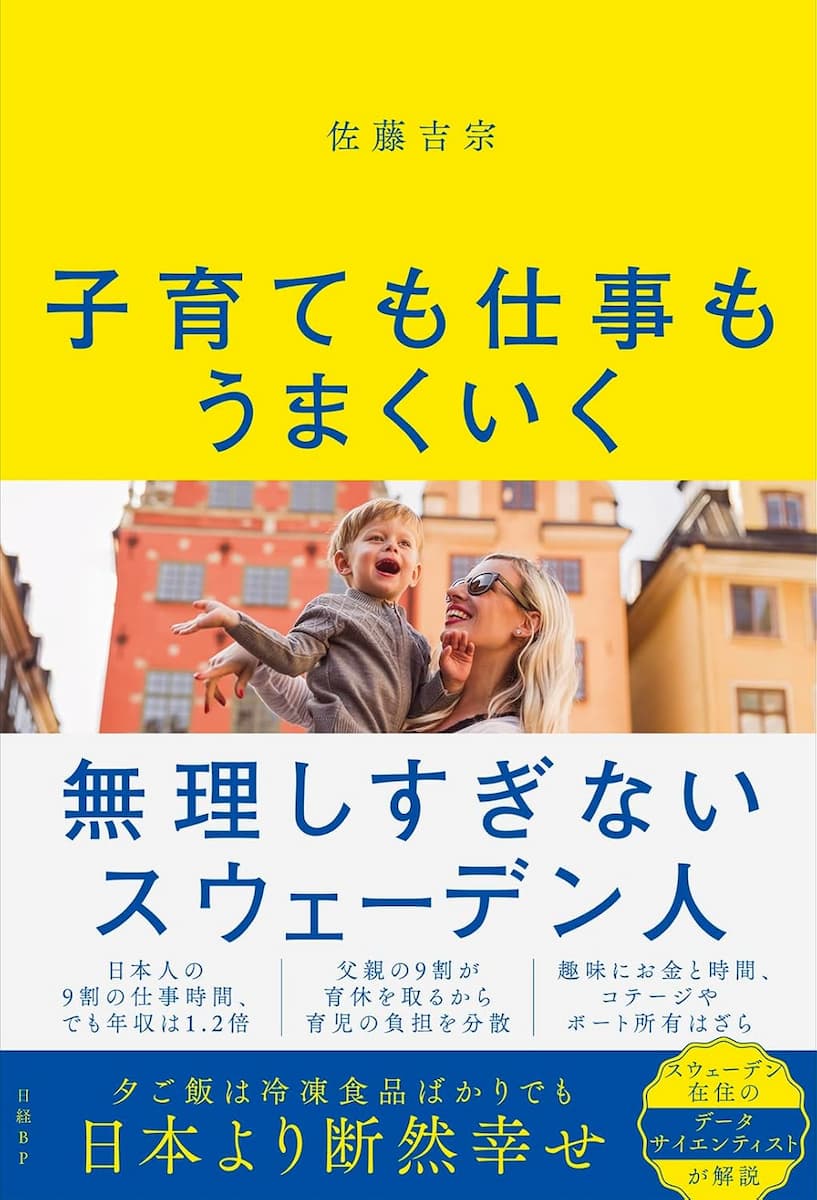

※本稿は佐藤吉宗著『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

同僚の子ども誕生を祝った際によぎった不安

私が勤務している銀行のデータサイエンス課は、銀行内のコンサル部門のようなもので、AIの開発や導入に関心がある行内の様々な部署からの要請を受けて、それぞれの部署と共同でプロジェクトに取り組んでいる。

私がこれまで長らく取り組んできたプロジェクトの一つは、住宅ローンをはじめとする各種ローンの金利・価格設定を担当するプライシング課との共同プロジェクトだった。

もう3年ほど前のことだが、その課の課長のグスタフ(男性)に第2子が誕生した。それが話題に上ったのは、彼を含むプライシング課のメンバーと一緒に行内レストランでランチを食べているときだった。

私はこの同僚の子どもの誕生を祝ったが、それと同時に、漠然とした不安が心をよぎった。

その不安が何なのか、私自身がそれを頭の中ではっきりさせようと考えを巡らせている間に、別の同僚が彼に尋ねた。「育児休業はいつから取るの?」

そう、それだった。実は彼とは仕事上で打ち解けるまでに最初、少し時間がかかったが、一度、打ち解ければ私ととても気が合うことが分かった。

彼は私を信頼してプロジェクトの進行を任せてくれる一方で、その実施に必要な行内での面倒な調整を引き受けてくれたので、私としては非常に仕事がしやすかった。

そんな彼が育児休業を取るとなると、プロジェクトの進捗が滞ってしまうのではないか。彼がいない間、誰が課長を務めるのだろうか、彼と同じくらいうまくやっていけるだろうか、というのが私の不安の中身だったのだ。

育休男性の部下がしっかりサポートしてくれた

私自身、スウェーデンで生活し、仕事をしていて、普段はあまり意識しないのだけれど、私の周りでは男性も子どもが生まれると当然のように育児休業を取っている。

結局、グスタフの場合は子どもが1歳になったときに育児休業を取り始め、8カ月後に職場に復帰した。グスタフの育児休業中は、関連する別の部署の男性が一時的に課長となったが、プロジェクトのほうは私とそれまで仕事を一緒にしてきたグスタフの部下たちがしっかりとサポートしてくれたので、問題なく継続することができた。

柔軟で手厚いスウェーデンの育児休業給付

子どもが生まれると夫婦は合計で480日の間、国の社会保険制度から育児休業給付を受けることができる。このうち390日間は給与に比例する額が、残りの90日間は所得にかかわらず一定額の日額180クローナ(約2770円。1クローナ=15.4円で計算)が給付される。

所得に比例する給付額は、子どもが生まれる前の時点での給与の77.6%だが、月給4万7750クローナ(約73万5000円)を超える部分の給与は給付額の算定で考慮されない。

また、給付される日額は月給に0.776を掛けて30日で割った額なので、週末も含めて毎日給付を受けた場合にのみ給与の77.6%に相当する。

1時間単位で希望できる育児休業給付

スウェーデンの育児休業給付は非常に柔軟な制度となっており、育休期間のうち、どの期間に給付を受けたいのかを1時間単位で希望できる。

一般的なのは、週7日間、毎日給付を受けるケースや、本来仕事をしていたであろう平日の週5日のみ給付を受けるケースだが、後者の場合は、1カ月の給付額の合計が給与の77.6%よりも減ることになる。

一方、毎日給付を受ければ1年半で給付期間が終わるが、1週間のうち平日の5日だけ給付を受けるようにすれば1年10カ月にわたって給付を受けることができる。そのため、平日だけの給付を希望する夫婦も多い。

また、職種によっては労使間が結ぶ団体協定(業界団体と労働組合によって結ばれ、給与や手当、労働時間や労働環境などを細かく規定する)の中に、追加の育児休業給付が盛り込まれることも一般的だ。

そのような給付がある場合、国からの育児休業手当に加えて、給与の10%相当の額が、業界団体と労働組合が共同で加入している民間保険から給付されるため、給付額は合計で給与の87.6%となる。

さらに、国の育児休業給付では、先ほど触れたように給付額に上限が定められているため給与が多い場合は77.6%よりも少ない給付しかもらえないが、労使間のこの追加の育児休業給付はその減額分も補ってくれるため、給与が多い人でも育児休業給付の合計が87.6%となる。

私のかつての雇用主であるAIコンサル企業には、労使間の団体協定はないものの、従業員の福利厚生については団体協定で盛り込まれるのと同等か、それ以上の内容の給付を保証する民間保険に加入しているため、私が仮にこれから育児休業を取り、給付を毎日受けた場合は、給与の87.6%の額を受け取ることができる。

現在働く銀行でも、同様の追加給付がある。

両親がバトンタッチしながら交代で育休を取得

私の周りにいるスウェーデンの共働き世帯は、こうした制度を利用しながら、夫婦が交代で育休を取得する。

子どもの誕生から8〜12カ月の間は母親が育児休業を取り、その後、父親にバトンタッチして、子どもが1歳半〜1歳10カ月になるまでの間、父親が育児休業を取った後、子どもを保育所に通わせ始めるケースが多い。

ちなみに、育児休業中も職場での雇用は続いているため、年次有給休暇はもらえる。そのため、それをうまく活用すれば、子どもが1歳半から2歳の頃に保育所に通い始めた時点でも、育児休業給付の給付期間をかなりの日数を残しておくことも可能だ。

その場合は、子どもが少し大きくなってから、通常の年次休暇にプラスアルファする形で、少し長めの休みを取ることができる。

佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)

子育てしやすい国として知られるスウェーデン。しかし、実は30年前は子育てしながら働くための制度は整いつつあるものの「男性が働き、子育ては女性がするもの」という男女の性別分業が根深く残っていました。

そんなスウェーデンの社会はどのように変化してきたのでしょう?

現在のスウェーデン人の共働き子育てスタイルについて、スウェーデンに25年にわたって暮らす日本人データサイエンティストが、自身の子育て経験も交えて解説。

日本人が「無理しすぎず」共働き子育てをする手掛かりがつかめるはずです。