日本の育児は個人任せ? スウェーデンの保育制度に学ぶ“子どもは社会で育てる”という考え方

共働き夫婦にとって大切で欠かせない保育施設。仕事復帰を前に、預け先や保育料のことなど、心配ごとは尽きませんよね。スウェーデンではそんな不安を制度がやさしく支えてくれるのだそう。

共働きでも無理をせず、家族みんなが笑顔でいられるスウェーデンの子育て環境を、現地に25年暮らす日本人データサイエンティストで2児の父親でもある著者が紹介します。

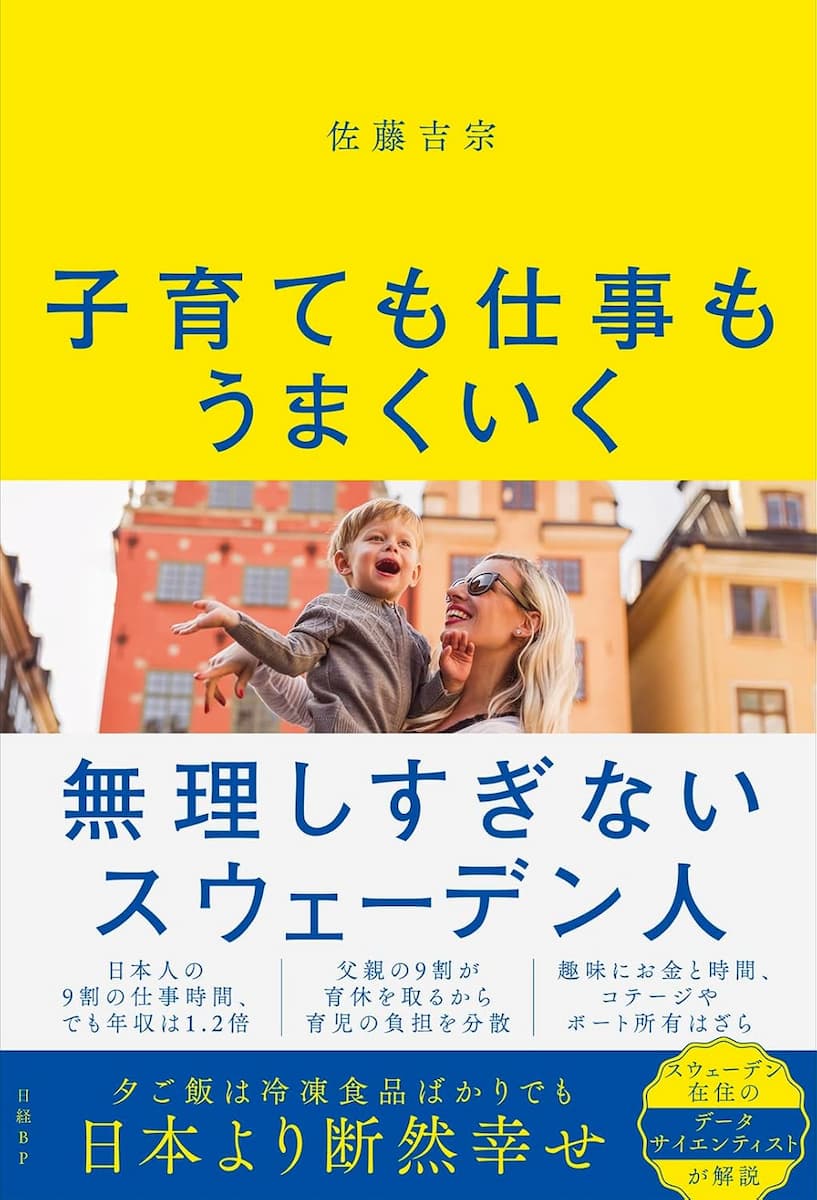

※本稿は佐藤吉宗著『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

半径1㎞以内に9つの保育所

保育所に子どもを預けられるのは子どもが1歳を迎えてからだ。多くの家庭では子どもが1歳半を迎えたときに育児休業を取っていた父親の職場復帰に合わせて通わせ始める。

私たちの住む地域は子育て世帯には非常に適しており、アパートから半径500m以内に保育所が5つ、半径1㎞まで広げれば合計9つの保育所がある。うち2つは私立で残りは市立だ。

市立・私立を問わず、入所の希望は市がホームページで一律に受け付けており、希望する保育所を第3希望まで書ける。1つの保育所に人気が集中した場合は、申込日時の早い順に場所が割り当てられる。

息子が生まれて間もない頃、同じ頃に生まれた子どもを持つ親同士の集まりの場で、このうちの私立保育所の一つの人気が高いことを知った。

私たちは特に希望はなかったものの、とりあえず申し込みだけはしておこうと、その私立保育所を第1希望に書いて、息子が生後まだ2カ月のときに申し込んだ。預けはじめの時期は、1歳半になる2019年の年明けから、としておいた。

公立でも私立でも変わらない保育料

保育料は市立・私立を問わず同額で、その額は自治体が定めており、世帯の所得の一定割合と決まっている。

私の住む自治体は1~2歳児で預ける時間が週30時間を上回るときは3%、週30時間以下か3歳以上の子どもの場合は2%となっている。

3歳以上は親が働いていなくても週15時間は無料

子どもが1~2歳のときの保育所は、働いていたり勉強していたりする親のための保育サービスという位置づけだが、子どもが3歳以上になると、親が就業や就学しているかにかかわらず、希望すれば週15時間子どもを保育所に預けることが親の「権利」と法律で規定されているため、この15時間分の保育料は無料なのだ。3歳以上の子どもの保育料が2歳児よりも安いのはそのためである。

保育料の所得に対する割合は自治体によって異なるが、私たちの自治体の水準は他の自治体でも一般的のようだ。

ただし、保育料の最大月額は国が定めており、24年は1~2歳児で週30時間を超える場合は月1688クローナ(約2万6000円)、1~2歳児で週30時間以下か3歳以上の子どもの場合は1125クローナ(約1万7000円)だ。

世帯の合計所得が月5万6250クローナ(約86万円6000円)を超えるとこの上限に引っかかる計算なので、平均的かそれ以上の所得を持つ共働き世帯であればこの額を払っていると考えてよい。保育料にはおむつや給食などの費用が全部含まれている。

保護者が希望したら4カ月以内に保育の場を提供

さて、入園間近の18年11月となったのに、市から連絡が全く来ない。不思議に思って問い合わせてみたところ、重大な事実が発覚した。

18年春から半年間、私たちは私の仕事の都合でスウェーデン第2の都市イエーテボリの沖合いの島に住んでいたので、その間、住民登録をその自治体に移していた。

そのため息子が生後2カ月のときにした保育所の申し込みも自動的に取り消しとなっていたのだ。保育所に預け始める希望としていた19年1月まであと1カ月しかない。

今から申し込んで間に合うのかと焦りつつ、市のホームページで新たな申し込みをしたのが11月末。自宅の最寄りの市立保育所を第1希望として出した。保育所に空きがなければ、19年1月以降も自宅で面倒を見る必要がある。

私は大学研究職からAI業界に転職したばかり。パートナーは出産にともない中断していた勉強を年明けから再開する予定だった。交代で在宅育児を継続するのは大変だ。

するとどうだろう。申し込みをしてから2日後、市からメールが来た。自宅の最寄りの保育所には空きがないけれど、次に近い保育所が年明けから息子を受け入れてくれるという。

次に近いといっても、一番近い保育所が自宅から50 m、その次に近い保育所が自宅から200mくらいだから、十分に近い距離だ。ホッとした私たちはすぐに手続きを進めた。

ちなみに、学校法という法律では「保護者が公立の保育所での保育を希望した場合、市は4カ月以内に保育の場を提供しなければならない」とされている。たまたま運が良かったのかもしれないが、わずか2日で保育所が決まったのには私たちも驚いた。

用意するのは着替えくらいでいい

12月半ばにその保育所での説明会に招かれた。通い始めるにあたって、こちらが用意するものは特に何もない。着替えの服や下着2、3セットくらいを保育所に常備させておくこと、全ての私物に名前シールを貼っておくことくらいだ。

一緒に連れて行った息子は、教室の中を歩き回って見学していた。壁に貼られた子どもたちの絵や、棚に並べられたおもちゃを見ながら興味津々の様子だったが、あと数週間もすればこの保育所に一人で通うことになるとはまだ理解していない様子だった。

よちよちと歩く後ろ姿を見ながら、この子が親から離れて本当に一人でやっていけるのか私も少し不安になったりもした。

佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)

子育てしやすい国として知られるスウェーデン。しかし、実は30年前は子育てしながら働くための制度は整いつつあるものの「男性が働き、子育ては女性がするもの」という男女の性別分業が根深く残っていました。

そんなスウェーデンの社会はどのように変化してきたのでしょう?

現在のスウェーデン人の共働き子育てスタイルについて、スウェーデンに25年にわたって暮らす日本人データサイエンティストが、自身の子育て経験も交えて解説。

日本人が「無理しすぎず」共働き子育てをする手掛かりがつかめるはずです。