HSCの“繊細さ”は強みになる? 敏感な子どもの力を伸ばす親の関わり方

人一倍繊細なHSCの我が子に対し、「この先、生きづらさを感じるのでは」と不安になる親御さんも多いのではないでしょうか。

しかし『発達科学コミュニケーション』マスタートレーナーのむらかみりりかさんは、「繊細だからこそ、発揮できる力がある」と言います。繊細さを“弱点”ではなく“強み”に変える育て方とは?

むらかみさんの著書よりご紹介します。

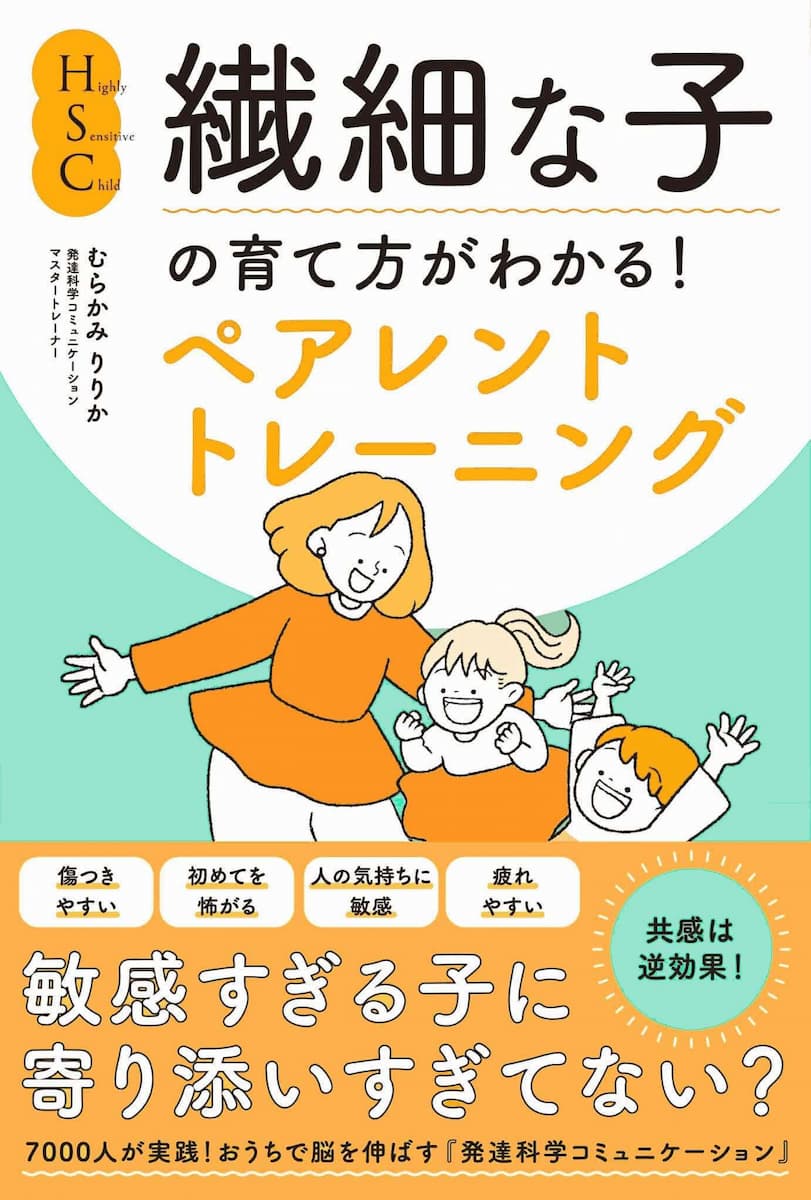

※本稿は、『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(むらかみりりか/パステル出版)から一部抜粋・編集したものです。

繊細な子は5人に1人

「繊細さん」について、日本でも広く知られるようになりました。しかし、実際には誤解されていることも多く、特に繊細な子どもたちについては誤った知識が広まっていることで、繊細な子を持つ親たちを悩ませています。

この章では、多くのお母さんやお父さんが「繊細なわが子のことが理解できない」と頭を抱えてしまっている問題について、1つ1つ解決していきましょう!

「繊細さん」という言葉が日本で注目されたのは、アメリカの心理学者であるエレイン・N・アーロン博士によって1996年に提唱された「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」、略して「HSP」という心理学的概念がきっかけです。

近年、日本でもアーロン博士の著書が翻訳されると、繊細さによる大人の生きづらさが多くの共感を呼び、「繊細さん」という言葉が広く知られることとなりました。

子どもについては、「Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)」、略して「HSC」と呼ばれており、日本語では「ひといちばい敏感な子ども」「敏感すぎる子ども」と直訳されています。

しかし、大人に比べると「繊細な子」の実態はあまり知られておらず、実は保育や教育の世界においても近年やっと知られるようになったレベルで、情報自体がかなり少ないのが実情です。

HSPやHSCは人種や性別にかかわらず、5人に1人の割合で存在するといわれています。お子さんの通う幼稚園や小学校が、もし1学年100人とするならば、その中に繊細な子はおよそ20人いるという計算です。

繊細さ=生きづらさではありません

繊細な子どもたちの特徴をひと言でいうなら「感覚センサーが強い」ということです。環境からの刺激を受け取る力が敏感という脳の特性を持っているのが、繊細な子どもたち(人たち)です。

よく誤解されることですが、繊細さを「生きづらさ」と決めつけるのは間違いです。この子たちは他の子にはない超敏感センサーを備えているだけで、それが生きづらさに直結するわけではありません。

一方で「繊細さは強み」という人もいますが、実はこれも正しいとはいえません。なぜなら、どんなに優れた武器も使いこなせなければ意味がないからです。

私は、「繊細さはギフトである」と考えています。繊細さが生きづらさになるのか、それとも強みとして生かせるのかは、そのギフトを使いこなすための力が育っているか、育てられるかにかかっています。

脳がまだ発達の途中でやわらかい子どものうちは特に、一番そばにいるお母さんやお父さんのサポートが必要不可欠です。繊細な子の心と脳に適した対応で、生まれ持ったギフトを使いこなす力を育ててあげてほしいのです。

繊細な子の子育ては、まるでバイオリンのようだと、私はよく感じます。バイオリンという楽器はとても繊細です。簡単には弾けるようになりませんし、チューニングする知識やスキルも必要だったり、ケアも必要だったり、一筋縄ではいきません。しかし、正しい知識と取り扱い方を知っていれば、この上なく美しい音色を響かせてくれるのです。

むらかみりりか『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(パステル出版)

「共感は逆効果だった――」

「初めてのことが苦手」「学校に行くのがつらい」「すぐ傷つく」そんな繊細な子が、わずか3カ月で笑顔で挑戦できる子に変わった!繊細な子の脳を発達させる、親子のコミュニケーションの新常識がわかります。

本書は、脳科学に基づいたペアレントトレーニングを通じて、親の関わり方を変えるだけで子どもが大きく変わった理由と解決策を、親子の実話とともにまとめた一冊です。