「助けたい」をグッとこらえて…自閉症の娘に教える“失敗のあと”の生き方

高校生の「ここな」さんと、自閉症と重度知的障がいがある中学生「ゆいな」さんの2人の娘がいる蓬郷由希絵さん。日々の暮らしの中で、娘たちの“できること”を信じ、先回りせず見守る子育てを続けてきました。

カレーうどんをこぼしそうになったとき、けがをしたとき…その瞬間にどう寄り添い、どう経験へとつなげているのでしょうか。由希絵さん初エッセイからご紹介します。

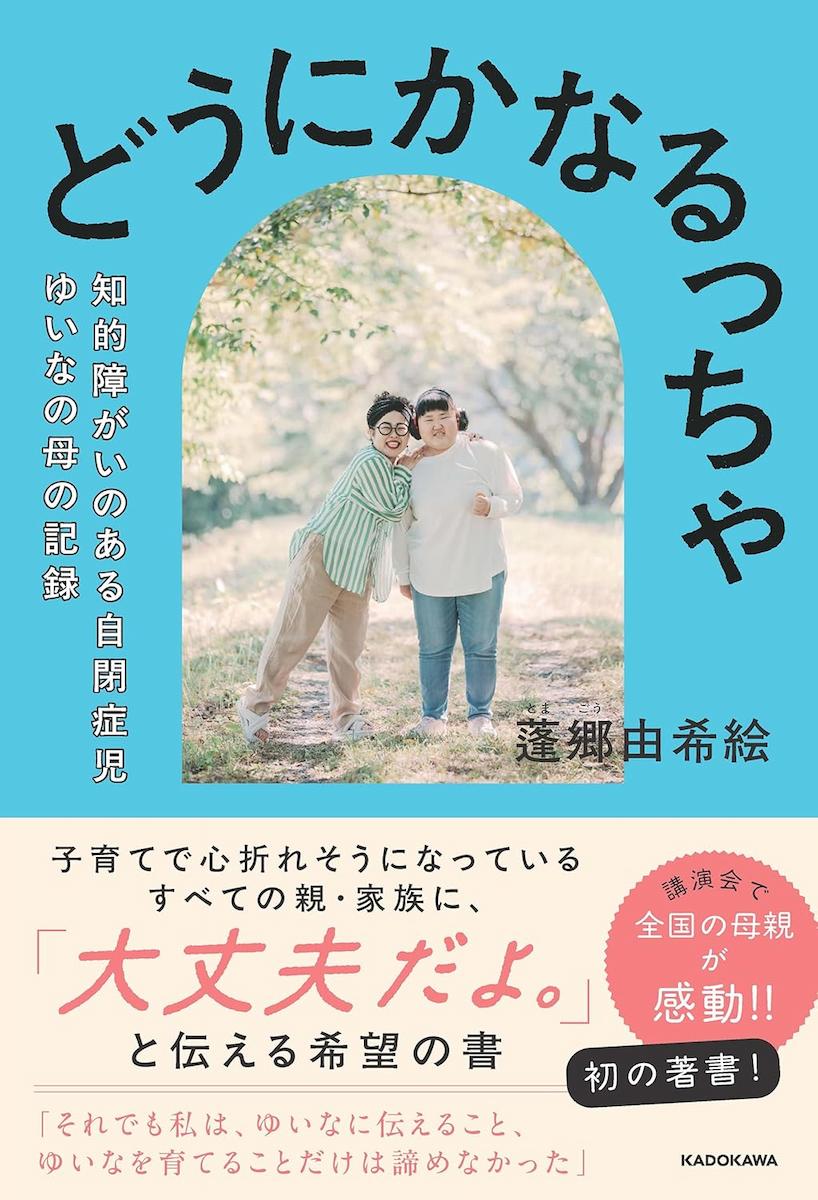

※本稿は、『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』(蓬郷由希絵/KADOKAWA)から一部抜粋・編集したものです。

「失敗させない」ではなく、「失敗したときにどうするか」を教える

娘の一生をずっとサポートできるわけではありません。だから、何かあったときの対処法をちゃんと教えておく必要があります。失敗させないのではなく、失敗したときにどうするかを教える。

転んだら立ち上がって汚れを落とす。液体をこぼしたら拭いて、拭いたタオルや雑巾は洗濯機に入れる。自分ひとりでこなせる事態でなければ、助けを求める。

ここまでを、しっかり教えてきました。

失敗はしていい。失敗を恐れたら新しいことが何もできないから。失敗してもいいんだと伝えることが大切だと思っています。泣く暇もなく立ち上がって、次の行動へと移れるように。

大人は「こうすれば失敗しない」「こうすれば効率がいい」と知っているので、つい手や口を出したくなってしまいます。けれどその方法は、体験してきたからこそ身についたこと。つい、手伝いたくなりますよね。でも先回りすると、結局子どもができることや可能性を閉ざしてしまう気がします。先回りしない、急がない。回り道こそが、実は近道なんですよね。

失敗したら、「一緒に困って」考えさせる

たとえば水をこぼしたとき、ゆいなは当然困ります。そこで、すぐに私が助言したり正解を教えるんじゃなくて、一緒になって「困ったなあ〜? どうしよう!」と私も困ります。どうすればいいかは前にゆいなに教えてありますから、「かーかんが困っているなら自分がやらなくちゃ」とゆいなは動き出します。かたがついたら、「よかった〜! きれいになったー!」と私が喜びます。その繰り返し。

まさに、今日もあったんです。カレーうどんを完成させたゆいなですが、盛り付けたらあふれる寸前の量。食卓に運びたいのに、さあ……どうする? 私はじっと、少し距離を保って見守りました。ゆいなは「かーかん、助けてよー」。私は「どうしよう! どうしたらいいかなあ!」と少しゆいなに考えさせます。そしてお盆を渡して、「これはお盆っていうよ。これにのせて行ったらどうだろう?」。

これでゆいなは「お盆」とその使い方を学んだ日となりました。ピンチはチャンスです。

ただ、ゆいなは私がいなくてもなんとかしたと思います。こぼしながら運んで、床に落ちたカレー汁を拭く様子が見えるよう。ちなみに、「うどんを適量よそう」はゆいなにとっては次の段階のお話なのです。

ただしけがをして血が出たようなときは、自分だけで処理をせず人に伝える必要があります。親がササッと手当をするのではなく、「大変だよね、痛いね。どうしたらいい?」と問いかけます。こういうときは「手伝って」「助けて」と言うんだよ、と教えていますから、「手伝って」という言葉が出たら「よし手伝おう。1、傷口を水で流します。2、絆創膏を貼ります」と教えながら処置をしてあげます。

こんなときいつも、サッとやってやりたいのをグッと我慢しています。頭フル回転で、どの部分ならゆいなが自分で発信できるか、実行できるかを考え、経験を積ませるようにしています。

『どうにかなるっちゃ 知的障がいのある自閉症児ゆいなの母の記録』(蓬郷由希絵/KADOKAWA)

発売即重版! 密着取材動画で200万人が感動! 自閉症児を育てる母の初著書

全国から講演会オファーが殺到、メディア出演でも話題。

知的障がいを伴う自閉症児ゆいなちゃんの母、蓬郷(とまごう)由希絵さんの初エッセイ。

キャラも濃いけど、愛はもっと濃い。

子育てで心折れそうになっているすべての親・家族に、「大丈夫だよ。」と伝える希望の書。