子どもへの共感が逆効果に…「おなかすいた」と訴える6歳が親に求めていたこと

「おなかすいた!」と訴える6歳の男の子。お母さんは「おなかがすいたんだね」「〇〇くんはどうしたいの?」と返しましたが、男の子は怒るばかりでした。

この時、男の子が本当に求めていたことは何だったのでしょうか?

子どもの気持ちに寄り添うためのヒントを、医師で臨床心理士の田中茂樹先生の著書よりご紹介します。

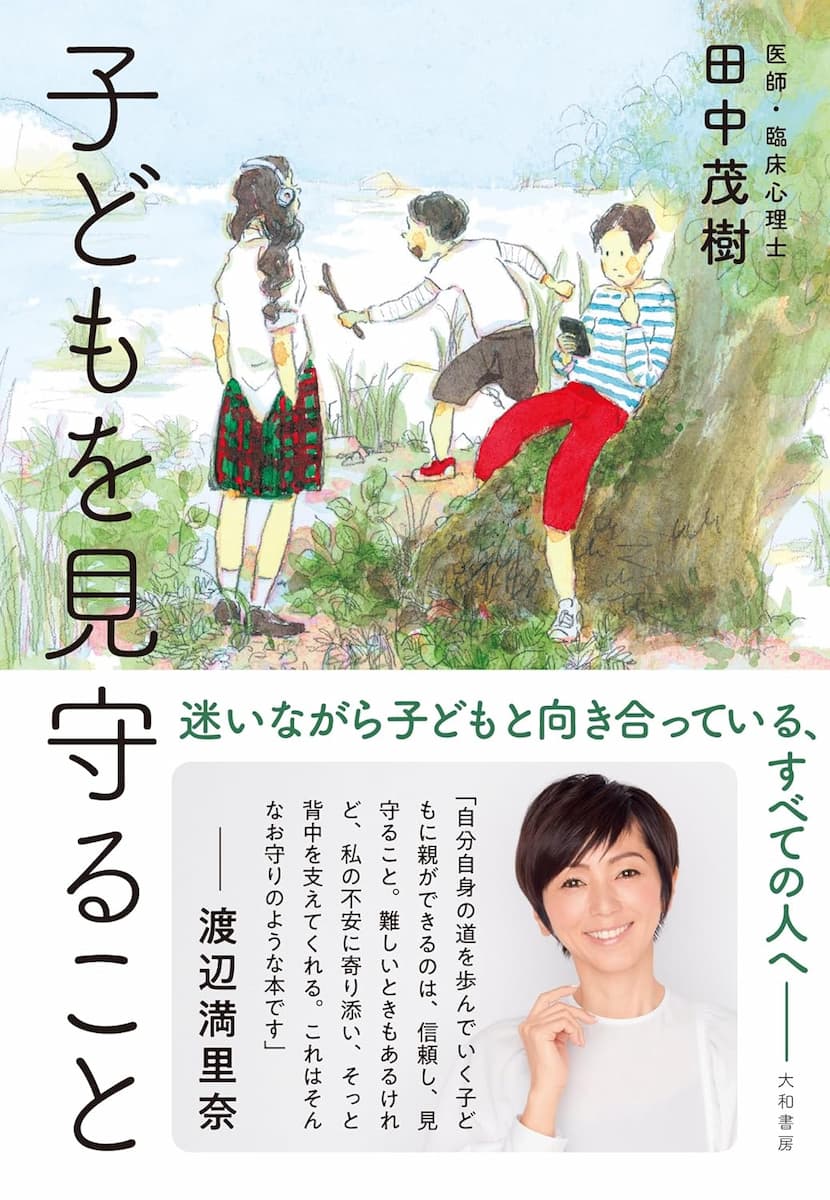

※本稿は田中茂樹著『子どもを見守ること』(大和書房)より一部抜粋、編集したものです。

「どうしたいの?」と聞く前に

以前に書いた『子どもを信じること』という本の何刷めか以降からは、本の後ろのプロフィールにメールアドレスを載せています。そのアドレス宛に、ときどき感想や質問が送られてきます。あるとき、次のようなメールをいただきました。

相談のメール

6歳の男の子、3歳の女の子の二人の子どもを育てている母親です。質問させてください。

今日、寝るときになって、上の子が「おなかがすいた」と言いました。「そう。おなかがすいたんだね」と答えると、「(自分の言っていることを)聞いてない!」と言って、「おなかがすいた、すいた」と壁を蹴ったりして荒れていました。夕食をあまり食べなかったので、続きを食べるかな、と思いながら「おなかがすいたのは分かったよ。〇〇くんはどうしたいの?」と聞いても、「おなかがすいた!」「なんで聞いてくれないの!」と怒るばかり。最後はあきらめたのか眠ってしまいました。彼の言葉でしたいことを伝えてもらえれば、できる限りのことをしたい、と思う一方、彼のなかで言葉にできないハードルがあるのを感じました。先生でしたら、どのような声かけをされますか。

私からの回答

なかなかつらい体験だったと思います。壁を蹴る息子くんの姿、それを眺めるあなたの姿が目に浮かびます。無力感、怒り、絶望……など。思いつくままに書いてみます。

―今日、寝るときになって、上の子が「おなかがすいた」と言いました。「そう。おなかがすいたんだね」と答えると、「(自分の言っていることを)聞いてない!」と言って、「おなかがすいた、すいた」と壁を蹴ったりして荒れていました。

「おなかがすいた」

そう言ってもらえるのはありがたいことですね。これに対して「そう。おなかがすいたんだね」と返すのは、カウンセリングの教科書に出てくるような「おうむ返し」です。子どもにしたら「聞いてもらえていない」と思うでしょう。育児の本などで、いまだに「おうむ返し」を勧める本がありますね。テクニックのように、表面的にそうすることは、まずいと思います。ポイントはおうむ返しではなく、その言葉のもとにある気持ちを受け止めるというところにあるはずなのに。

―「そう。おなかがすいたんだね」

これは、自分が子どもだとして、お母さんに「おなかがすいた」と言った場面を想像してみると、共感できるのではないでしょうか。「そう。おなかがすいたんだね」と(言葉だけで)返されたら、腹がたつ、寂しくなる、と思いませんか。

―「おなかがすいた、すいた」と壁を蹴ったりして荒れていました。

壁を蹴って荒れる。親としては困りますね。子どもが暴れるのは、思いを受け取ってもらえないからです。思い通りにならなくて暴れる。いわゆる退行(赤ちゃん返り)ですね。言葉によるコミュニケーションができる段階から、言葉を話す前の段階に戻ってしまう。〇〇くんには妹がいて、退行しやすいパターンに当てはまると思います。

―「おなかがすいたのは分かったよ。〇〇くんはどうしたいの?」

普通のやりとりをしているなかであれば、この声かけはそんなに悪くないでしょう。ただ、今は、〇〇くんにしてみれば、おうむ返しをされてしまって、共感してもらえていない、冷たく返されたという不満がある。どうしたい、という段階に進むどころではないのでしょう。

「どうしたい、じゃないんだよ! おなかがすいたって言ったボクの気持ちを、ママは全然、聞いてくれてないじゃないか!」というわけです。

「どうしたいの?」は、「どういう方向に進みたいの?」ということですね。子どもに行動を促しているニュアンスがあります。その意味で、指示や命令に近いともいえますね。子どもの問題に関して、よく「どうしたらいいのでしょうか?」という質問が親から出ますが、その言葉からは「どうしたら、今のやっかいな状況から脱出できますか?」と、そこから立ち去る姿勢を感じます。

ここで、しっかり考えたいのは、共感がどうだったのか、ということです。

―「そう。おなかがすいたんだね」

このとき、あなたはどういう共感をしましたか。テーマはそこです。もしも、子どもが「おなかがすいた」と言ってきたら、「そう。おなかがすいたんだね」と返しておこうと、自動的に機械的に言葉を返しただけだったとすれば、共感はとぼしいですね。あなたとしては、「もう寝るのに、おなかすいたって、困ったことを言い出したな。夕食ちゃんと食べなかったからやろ。残ってるのを食べさせようか」、などという感じになるかもしれません。まあ、親としては当たり前だと思います。

でも、退行して、つまり幼い子どもになって甘えている息子くんにしてみたら、「おなかがすいた」は、おっぱいがほしくてぐずっている赤ちゃんの気分に近いものかもしれません。共感というのは、「相手はどう感じているかな?」と感じようとすることです。

―彼の言葉でしたいことを伝えてもらえれば、できる限りのことをしたい、と思う一方、彼のなかで言葉にできないハードルがあるのを感じました。

ここはとても大切なポイントだと思います。言葉にできないのが問題というより、言葉にできないころの「ぐずり」の気分なのに、言葉が話せるようになってしまっているので「おなかすいた」と、話せてしまったとも言えます。

おっぱいがほしくて、ぐずりだした赤ちゃんに「おなかがすいたのは分かったよ、あなたはどうしたいの?」とは言いませんよね。つらい、悲しい、泣きたい気分だったのでしょう、息子くんは。

さて、ここまでを踏まえて、私があなたの立場だったらどうするか、を書いてみます。今度そういう場面があったら、どう返すか。ポイントは「おなかがすいた」に焦点を当てること。「だからどうする」とか「何を食べる」というほうには向かいません。

「おなか、すいた」

「えー! かわいそー!」招き寄せて抱っこする。

「(おなかにさわって)ほんまやぁ、おなか、ぺっちゃんこやなぁ……。(おなかに耳を当てて)あーあー、ぐるぐるいってるわ。どうしたん、こんなにおなかへっちゃって……。つらいなぁ」

こういうとき、子どもを笑わせようという思いはベースにありますが、気分としては、自分もおなかがすいたときのこと、子どものころのことを思い出そうとしています。子どもは、親がなにを言うかよりも、なにを感じているか、のほうに敏感です。テレパシーのようなものですね。

とはいえ、親は大変ですね。めんどうくさいです。こういう話を、講演の質疑応答ですると、「そんなことやってられるか!」とお叱りを受けます。でも、ここが育児の楽しいところでもあると思います。これは、困った場面ではなく、楽しむ場面なんです。

こういう反応をすることを、すごく難しいと感じる人もいるようです。しかし、ポイントが分かれば簡単にできます。ポイントは、子どもより先に進まないことです。おなかがすいたのなら、なにか食べさせないと、というふうに、問題を解決しようとしないことです。おなかがすいたと子どもが言ったら、おなかがすいた子どものそばで、おなかがすいた感じを味わうのです。

もしも、なにか食べたければ、「なにか食べたい」と子どもは言うでしょう。息子くんが壁を蹴って訴えていたのは、この点だと思います。

たとえば、遠足から戻ってきた子どもが、玄関を開けてすぐに、「きのう買っといたお菓子持っていくの忘れた……」と言ったら、親はどう返すか。「そう、お菓子忘れて行ったの」というおうむ返しの冷たさが分かりますね。

「だから、すぐにリュックに入れときって、きのう言ったやん!」とか、「え? それで、どうしたん、お友だちに分けてもらったん?」とか、「あーごめん、お母さんも朝に確認したらよかった。まあ、でもそのお菓子は明日食べたらいいやん」とか。これらはいずれも、どうしたらいいか、を話していて、子どもの悲しみに共感してはいません。私であれば、こう言うでしょう。

「えー、それは残念やったなぁ……かわいそうに」。ちょっとおいで、と招き寄せて、ぎゅーっとハグ。

子どもは、「お菓子持っていくの忘れた」と親に言うことで、どうしたらそれが防げたか、とか、次はどうしたらいいか、などを教えてほしいわけではないのです。つらいことがあった。それを話さずにおれなかった。一緒にそのつらさを感じてもらえたら、自分の心が元気になるということを、子どもは本能的に知っているんです。だから、大好きなお母さんに話した。多分、家に帰って来るまでのあいだ、ずっと思っていたんでしょう。だから玄関を開けて、お母さんの顔を見て、すぐに言った。

また、次のチャンスが必ずあります。赤ちゃん返りをして、難しいことを言ってきます。そのときは、小さい子がぐずってるなと思ってみましょう。そのうえで、なにをしようか、ではなく、子どもの気分に、子どものせつない気持ちに焦点を当てる。そして、あなたは私の大事な子どもだよと、勇気を持って抱きしめる。そういう場面を楽しみに待ちましょう。

田中茂樹著『子どもを見守ること』(大和書房)

本書は、医師・臨床心理士として20年以上にわたり多くの親子の相談を受けてきた著者が、「子どもを変えようとするのではなく、信じて見守ること」こそが、子どもの心を育て、親自身をも楽にするというメッセージを、豊富な実例と共に伝える一冊です。