「隠れADHD」も…なぜ増えた? 発達障害の子はクラスに3人いる現状

2022年の文部科学省の調査によると、小中学校に発達障害の可能性がある生徒は8.8%。小学生にかぎればその割合は10%を超える。つまり、30人学級であれば2~3人が該当するということだ。前回調査の2012年よりも2.3ポイント増加しているという。

なぜ、発達障害の疑いのある生徒が増えているのか? 新刊『発達凸凹子どもの見ている世界』を上梓した、脳内科医・小児科医の加藤俊徳先生に、その背景を聞いてみた。

なぜ、発達障害の子どもは増えているのか

――発達障害の子は、30人クラスに2~3人いる可能性があるという文科省の調査結果があります。授業中にじっとしていられず教室内をウロウロしてしまったり、忘れ物があまりに多かったり、先生の話を聞けなかったりすると、小学校の先生から「検査を受けてみては?」と言われるケースも増えているようです。

たしかに、「発達障害様(よう)」の症状が出ているお子さんは増えていると思います。たとえば、多動だったり、空気が読めなかったり、先生の話を聞けずにボーッとしたり…といった症状ですね。

――発達障害様(よう)というのは、なんですか?

発達障害のような症状が出ている、ということです。つまり、ADHD(注意欠陥多動性障害)の主症状である多動、不注意やASD(自閉症スぺクトラム障害)の主症状である言葉が遅い、こだわりが強いなどです。これらの症状が見られるからといって、「発達障害である」わけではありません。

――発達障害ではない?

表に出ている症状や傾向から判断して、本来はさまざまな要因があることが検討されなければいけませんが、実際には容易に「発達障害」と診断されることもすくなくないようです

――困りごとの原因を、安易に「発達障害だから」と限定しすぎるということですか?

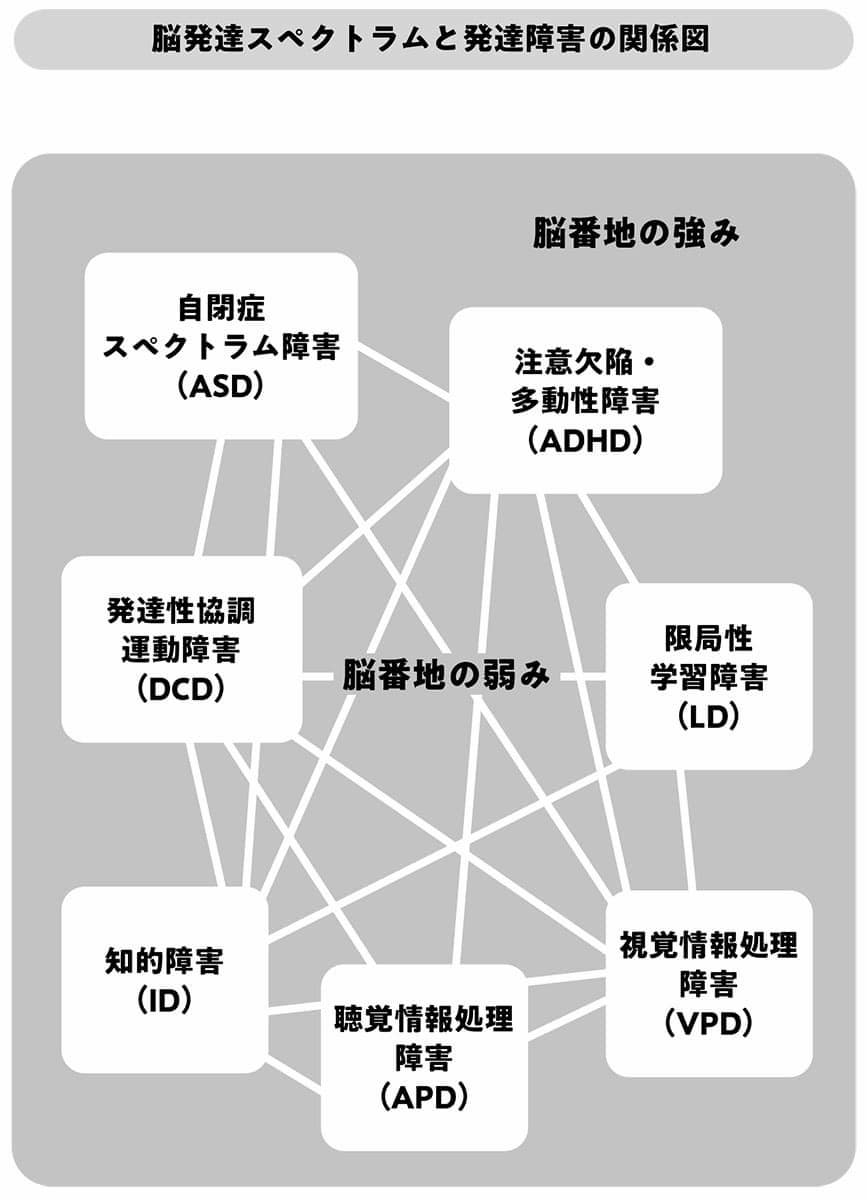

はい、「発達障害」というものは、実際には「脳発達スペクトラム」の一部だと私は考えています。

一般的には生後からの子どもの脳発達に一定の傾向があることは、脳の病理学的研究から、100年以上も前にわかっていました。

しかし、実際にMRIを使って脳の発達を追跡していくと、想像以上に、個々の脳発達にバリエーションが認められることが私の脳画像研究でも明らかになってきました。この個々の脳発達のバリエーションを「脳発達スペクトラム」と命名して、そのバリエーションごとに対処する必要性があると考えるようになったのです。

――脳には発達している箇所と発達していない箇所があって、そのパターンも百人百様なんですね。

つまり、脳には誰しも凸凹(成長している箇所と、未発達の箇所)があり、その高低差が大きく、生活に支障が出てくるほどの症状があると発達障害と診断を受けているということです。ただし、脳の凸部分を直接みて発達障害を診断しているわけではなく、欠如している症状だけをみて診断基準に当てはめた診断がなされています。

実際には、脳の凹部分(未発達の部分)は、発達障害だけが問題なのではなく、いくつもの疾患などが複雑に相互に関連しています。これはどういうことかというと、「併存疾患型の発達障害」ということです。

――「併存疾患型」というのは、いくつかの病気が合わさっているということですか?

そうですね。発達障害のいくつかの疾患が併存しやすだけでなく、発達障害以外の精神疾患が合わさっていることは、非常に多いです。たとえば、海外の研究報告を見ても、うつ病や睡眠障害、摂食障害など、さまざまな原因が複雑に絡み合っていることが多く、「多動の症状が出ているから、発達障害だ」とすぐに決めてしまうのは早計かもしれません。

「目立っている症状」だけ見ると、「本当の困りごと」を見落としてしまう

――いろいろな原因や背景を探っていかなければいけないと。

そうしなければならない理由のひとつに、「目立つ症状だけにフォーカスして診断をつけてしまうと、あとで困ることがある」から。目立っていない症状が脳の特性に潜んでいることも多いんです。

――症状が隠れている場合があるんですね。たとえば、どういうことですか?

たとえば、「決めたルールを守りたがる」「こだわりが強い」面がフォーカスされて、ASDと診断されたとしましょう。でも、「こだわり」の原因となる要因はさまざまなんです。ADHDの子もこだわりを持っているように見えることがあります。これは、ADHDの子が、そもそも人の感情や場の空気に影響されやすい気質のため、「ルール」を持つことで、その場その場で流されないようにしている場合があります。自分の弱い部分を守るための、対策なんですね。

―――なるほど、目立つ症状だけで一般化されてしまって、本来必要な病名がつかなくなることもあると。