子どもにイライラしたら6秒ガマン! 自己肯定感を傷つけない叱り方

世界の先端企業が集まるアメリカのシリコンバレーで日英バイリンガル幼稚園Sora International Preschool創設し、教育事業のアドバイスをするコンサルタントとしても活躍する中内玲子さん。

多くの子どもたちと接したその経験から、子どもの『自己肯定感』を高めるメリットと、その高める方法について、ほめ方や𠮟り方の点から紹介していきます。

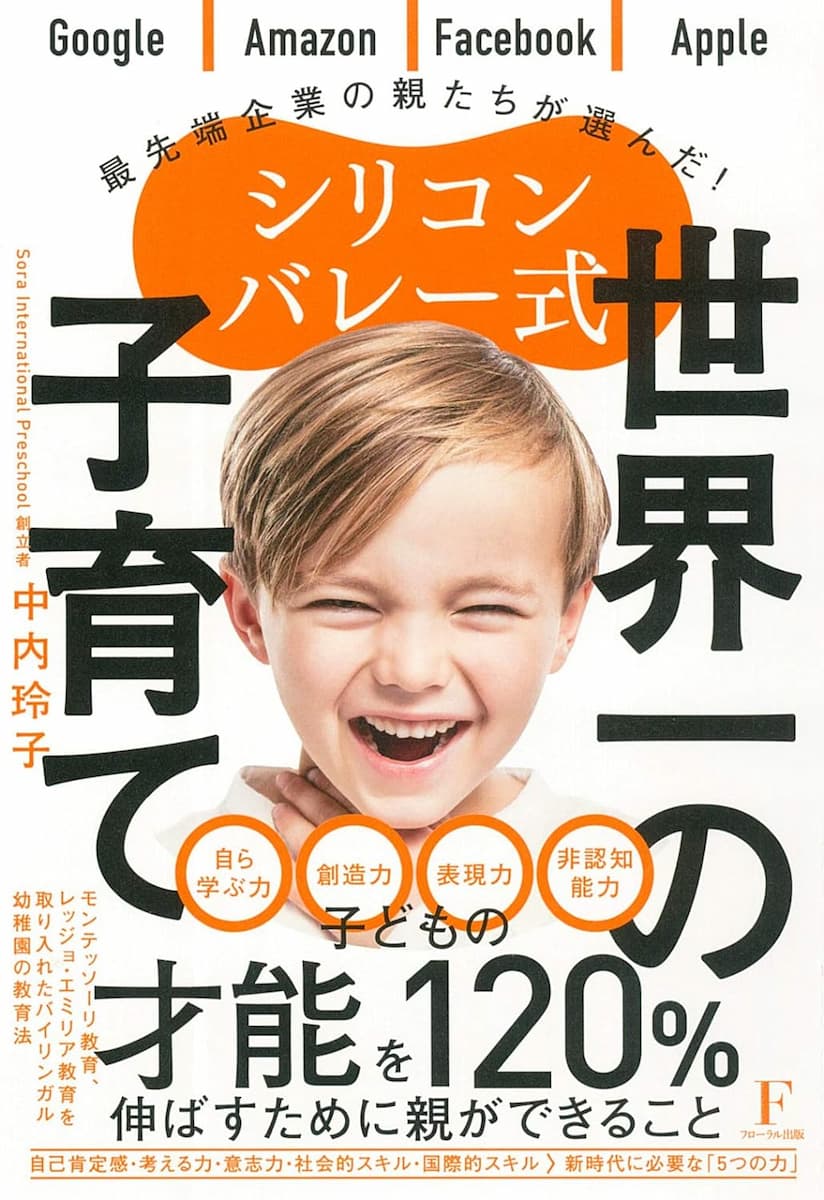

※本記事は中内玲子著『シリコンバレー式 世界一の子育て』(フローラル出版刊)より一部抜粋・編集したものです

親の「ほめ方」で子どもの自己肯定感が変わる

言葉を上手に話せない0歳や1歳の子どもでも、どんな言葉でほめるか、どんな言葉や態度でしかるかで、その後のその子の自己肯定感が変わります。

子どもをほめることは大事ですが、なんでもかんでも「すごい!」とほめたり、親が望む結果を出したときだけご褒美のようにほめたりすると、かえって逆効果になることもあります。ここでは、私が考える「自己肯定感を高めるほめ方」をいくつかご紹介します。

3歳までの子には「気持ちが伝わるほめ方」をする

「できた!」と子どもと同じように喜んで、気持ちを込めてほめることが大切です。ほめるときは、子どもの目をきちんと見て、笑顔でほめてあげましょう。

子どもが3歳くらいまでは、「イエーイ!」とハイタッチしたり、「がんばったね〜!」とハグをしたり手をたたいたりと、大げさにほめたほうが親の喜びが伝わります。

結果だけをほめず、努力や工夫をほめる

テストでいい点をとった、コンクールで優勝したなど、わかりやすい「結果」があると、親としては鼻の高い気持ちになるものです。けれど、「満点がとれてすごいね!」など「結果」をほめるよりも、努力や工夫をほめてあげることのほうが大切です。

「毎日欠かさずにピアノの練習をしていたからだね」

「きれいな色をたくさん使って描けたね」

努力や工夫した点は、本人は意識せずにしていることもあるので、それを見つけてもらえると子どもは嬉しいものです。そして、「もっとがんばろう」と思うことができます。

結果だけをほめると、子どもは「ほめてもらうためには、『できる子』でいなくてはいけない」と思うようになります。でも、ずっと「できる子」でいるのは簡単ではありません。思うような結果が出せないと、不安や焦りで自己肯定感が低下してしまいます。

「自分が何かをできるからほめてくれるんじゃなくて、できるようにがんばっているからほめてくれる」と、子どもが実感できる。それが自己肯定感を高めるほめ方です。

子どもの自尊心を傷つけないしかり方

ほめることと同じくらい、しかることも大事です。しかることは子どもに「生きる指針」を教えることです。

私自身、子どもをしかることは多いほうです。ただし、子どもをしかるときに気をつけているポイントがいくつかあります。仕事や家事、育児で忙しく、ついカッとなって子どもをしかりすぎてしまう方は、つぎのようなことを意識してみてください。

「ほかの子や自分と比べる」が自己肯定感をもっとも傷つける

「△△ちゃんはもうアルファベットを全部覚えたんだって。○○もがんばらないと」

「お兄ちゃんは3歳のときには一人でトイレができたのに……」

このように、親がほかの子と自分を比べてしかることほど、子どもの自己肯定感を低下させるものはありません。

親としては、ついほかの子が気になって、わが子のやる気を引き出すために言っているのかもしれませんが、比べていたらキリがありません。そもそも、ほかの子ができてもできなくても、自分の子どもの成長には関係ないのです。

「お母さんはそんな悪いことしたことないよ」「お父さんは幼稚園の頃には足し算も引き算もできたぞ」といったしかり方も避けたほうがいいでしょう。親自身と比べて子どもを評価すると、「親は優秀なのに自分は落ちこぼれ」「親を悲しませている」と子どもにつらい思いをさせてしまいます。

「足が遅いのは私に似ちゃったのね」「お父さんと一緒で、英語が苦手なんだな」といった言葉も、親はしかっているつもりはありませんが、同じことです。

こんなふうに「親ゆずり」と決めつけて子どもの自己意識を固定してしまうと、「運動が苦手」「英語が苦手」と思い込んでしまい、チャレンジする気持ちが低下してしまいます。

アンガーマネジメントを意識して「問い詰めない、感情的にならない」

「どうしてそんなこともできないの⁉」

「自分の何がいけなかったか、言ってみなさい!」

こんなふうに問い詰められても、子どもは答えられません。「怒られた」「自分はダメな子なんだ」というマイナスの気持ちしか残りませんし、問い詰められてパニックになれば、どうすればよいのか考えられず、もっとできなくなってしまいます。

「感情的にならない」というのは、わかっているけれどなかなか難しいという人が多いでしょう。

アンガーマネジメントでは、「怒りのピークは6秒で終わる」とも言われています。イライラして感情的になりそうな自分に気づいたら、ほかの部屋に行くなどしてその場を離れるのが得策です。

できないことがあるということは、それだけ伸びしろがあるということです。つい焦ってしまうこともあるかもしれませんが、「今日できないことは来月できればいい」というくらいの気持ちで見守りましょう。

そして、これは親についても同じことです。いつも上手にほめたりしかれたりする親はいません。強くしかってしまい落ち込むことがあっても、「そのぶん明日はほめてあげよう」「ぎゅっとハグしてあげよう」と気持ちを切り替えましょう。

否定的な言葉や嘘の言葉でしからない

また、めったに使うことはないと思いますが、「バカ」「ダメな子」「グズ」「嫌い」などの否定的な言葉は子どもの心を深く傷つけ、自己肯定感を大きく低下させます。

「言うことを聞かないなら出て行きなさい!」といった嘘の言葉も禁句です。思ってもいないことを口にすることは、子どもを傷つけるだけでなく、親子の信頼関係にヒビを入れることになってしまいます。

シリコンバレー式 世界一の子育て(中内玲子著、フローラル出版刊)

シリコンバレーのバイリンガル幼稚園経営者が教える 『世界に羽ばたく子』の育て方!

・ 今日から自宅で実践できる! 世界トップ機関の研究から導いた子育てアイデアが満載!

・モンテッソーリ教育、レッジョ・エミリア教育など一流の教育法をベースにした子育て法

・自身の3人の子どもをトリリンガルに育てた教育者の0〜6歳の語学教育とは?

・⾃⼰肯定感、考える力、意志力、社会的スキル、国際的スキル----新時代に必要な「5つの⼒」を育てる