子どものイライラは予防できる? 12歳から始めるアンガーマネジメント

大人はもちろん、子どもだってイライラしてしまう時はあります。子どもの心を少しでもイライラから解放してあげるために、親としてできるアドバイスは何でしょうか?

子どもに伝えたい「こんなふうに捉えてみたら?」のヒントを、アンガーマネジメントの専門家、安藤俊介先生の著書よりご紹介します。

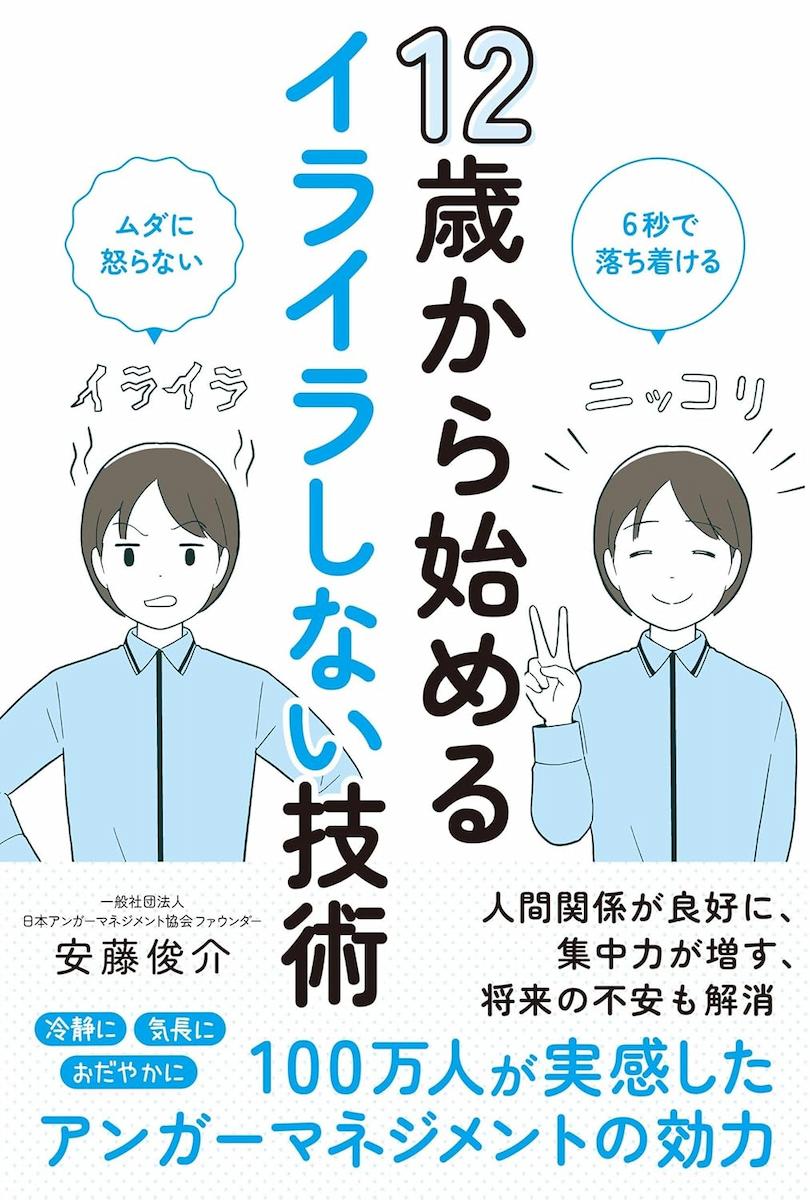

※本稿は、安藤俊介著『12歳から始めるイライラしない技術 』(秀和システム)から一部抜粋・編集したものです。

そもそも、どうしてイライラしちゃうの?

イライラするというのは、どういう気持ちのことでしょうか。

じつは、イライラは怒りの感情に入ります。

イライラとは、軽く怒っている状態です。怒りは、イライラするという軽い怒りから、激怒といった強い怒りまでをふくむ、とてもはばの広い感情なのです。

なので「どうして他人にイライラしちゃうのか?」は「どうして他人に怒ってしまうのか?」と同じ意味になります。

さらに言えば「どうして人は怒るのか?」になります。

どうして人は怒るのでしょうか。

だれも怒ることなんてしたくないし、怒っていいことなんて何もなさそうです。

怒られて気持ちのいい人だっていません。こんな気持ちなんていらないし、いっそなくなってもいいのにと思います。

でも、怒りはとても大切な気持ちで、だれにもある自然な感情です。怒りをなくすことはできないし、取りのぞくこともできません。

人が怒りの感情を持つには、とても大切な理由があるのです。

怒りは「防衛感情」ともよばれています。

防衛というからには、何かを守るためにあります。では何を守るかと言えば、大切なものです。

動物にも、怒りの感情はあると考えられています。動物にとって大切なものは命です。動物は、命を守るために怒ります。

ですから動物が怒るとき、それは自分の命に危害を加えられそうなことを察知して、怒ることで命を守ろうとします。

たとえば、ネコが怒るとき、どのような姿になっているでしょうか。毛を逆立て、体を低くかまえ、目を大きくして相手をじっと見つめています。

毛を逆立てるのは、自分を大きく見せるためです。体を低くかまえるのは、すぐに飛びかかったり、逆に飛びのいたりするためです。目を大きく見開くのは、相手の動きをつぶさに観察するためです。

この毛を逆立てたり、目を見開いたり、体をすぐ闘えるようにすることが、怒りの役割なのです。

怒りは感情ですが、別の言い方をすれば、脳から発せられる電気信号とも言えます。

何のための電気信号かと言えば、体をすぐ闘えるようにするための命令です。 「目の前にある危険に対してそなえよ!」と脳が命令をしているのです。

目の前に命をおびやかす危険がせまっているとき、のんびりとかまえていたら、あっという間にやられてしまいます。

そうならないためにも、かけがえのない命を守るためにも、すぐ闘えるようになり、闘うか、逃げるかをしないといけないのです。

さて、あなたにとって大切なものは何でしょうか。動物と同じように、命は言うまでもありませんが、そのほかに何があるでしょうか。

私たち人間は社会的な動物なので、社会の中で大切にしているものがあります。それは考え方、価値観、立場、プライドといった個人の内面にあるものから、家族、友だちといった人間関係のつながりのあるものです。

大切にしているものは、意識しているものもあれば、無意識のうちに大切に思っているものもあります。

こうした大切なものが、あぶない目にあうとき、言い方を変えれば、攻撃されたり、侵害されたりしそうになるとき、それを守るために人は怒るのです。

『12歳から始めるイライラしない技術 』(安藤俊介著/秀和システム)

「ムダに怒らない」「6秒で落ち着ける」「ストレスに強くなる」

ありそうでなかった、小学生が活字で読むアンガーマネジメント入門

本書は難しい漢字や専門用語を極力使わず、ルビを振って小学5年生以上の子どもが1人で読めるようになっています。自分で本を読んで、怒りの感情について解決できる1冊です。