子どもが服装選びで失敗しなくなる「3つのルール」

第一印象を左右する大切な「服装選び」。子どもの自主性を尊重しすぎると、思わぬトラブルが発生することもあります。どのようにして子どもに適した服装選びを教えていけばいいのでしょうか? 長年にわたって特別支援学級の教師を務めてきた村田しのぶさんが、適切な服装選びをするための3つのルールを解説します。

※本稿は、村田しのぶ著『発達障害&グレーゾーンの子どもが「1人でできる子」になる言葉のかけ方・伝え方』(日本実業出版社)から一部抜粋・編集したものです。

服装選びの失敗談!

人に「よい第一印象」を与えるには、身だしなみから始める必要があります。そのためには適切な「服装選び」が大切なのですが、ここで「子どもの自主性」をもち出す母親が多いのです。それがもたらす、危険すぎるほどの失敗例をいくつか見ていきましょう。

(事例1)体温調節ができず、倒れる一歩手前に

「子どもの自主性を大切にしているので、自分の服は自分で選ばせています」と言うお母さん。ある日、気温25度の夏日に、Aさんは顔を真っ赤にし、額から汗をしたたり落としながら登校しました。セーターを着て登校してきたのです。

担任の先生はすぐに熱中症を心配し、「水筒の水を飲もうね」と声をかけ、濡れたタオルを用意して額にあてて対応しました。少し落ち着いてから、「どうして、セーターを着てきたの?」と聞くと「このセーターが好きなの」とAさん。

子どもに「自主性」をもたせるのは大切ですが、子どもの判断がまだ十分でないときには、母親が最低限のアドバイスをする必要があります。

(事例2)超ドハデなネクタイ?

今日はいよいよ、Bさんの就労面接の日です。彼は紺色のスーツで面接に臨もうとしていましたが、ネクタイが白地に真っ赤な花柄で、超ドハデ。たとえお気に入りのネクタイだったとしても、就労面接では相手にマイナスの印象を与えてしまいます。

母親は、本人任せだったので気づいていませんでした。担任の先生が機転を利かせてネクタイを貸してくれ、何とか面接に臨むことができましたが、冷や汗をかきました。

自主性を育てることは大切なことですが、「本人任せ」とは違います。TPO、つまりTime=時、Place=所、Occasion=場合(ケース)という「時、所、場合に合わせて服装を選ぶ」ことが大切で、それをさまざまな機会ごとに教えることで、社会性が身についていきます。本人のお気に入りであっても、暑い日にセーターやジャンパーを着るのは危険です。

適切な服装選びをするための3つのルール!

では、どのようにして「服装の基本」を育てていけばいいのでしょうか。以下の3点に気を使いながら服装選びをしていくとよいでしょう。

①気温や季節から服装を選ぶ

② TPO、つまりTime=時、Place=所、Occasion=場合(ケース)に応じて服装を選ぶ

③選んだあと、着方、身だしなみを整え、清潔さを考える

①は命の危険にもつながることです。②は人からどう見られるか、社会性、協調性を育てることにつながります。ここまでは「こういうときは、こうする」とルール化して覚えておけば対応できることです。

問題は③です。いくらTPOに合わせた服を着ても、すそがだらしなく出ていたり、襟が曲がっていたり、洋服が汚れていたりしたら、台なしです。

高価なものである必要はありません。洗濯をしたこざっぱりした服を、「きちんと着こなす」ようにする。そのためには子どもの頃から、コツコツと服選びや着こなしを身につけていくことです。それが将来の社会生活での自立につながっていくのです。

「人は見た目から入る」のは、子どもに障害があるかないかに関係なく同じです。ただ、身ぎれいにしていると、障害のある子どもでも声をかけてもらいやすくなります。

私はいつもお母さんたちに、「身なりは大事ですよ、いっしょに服を選んであげてくださいね」と伝えています。こだわりのある子は「これを着たい!」と手ごわく、「わが子と格闘しています」という相談も多いのですが、身につくまでは親のアドバイスが必要です。

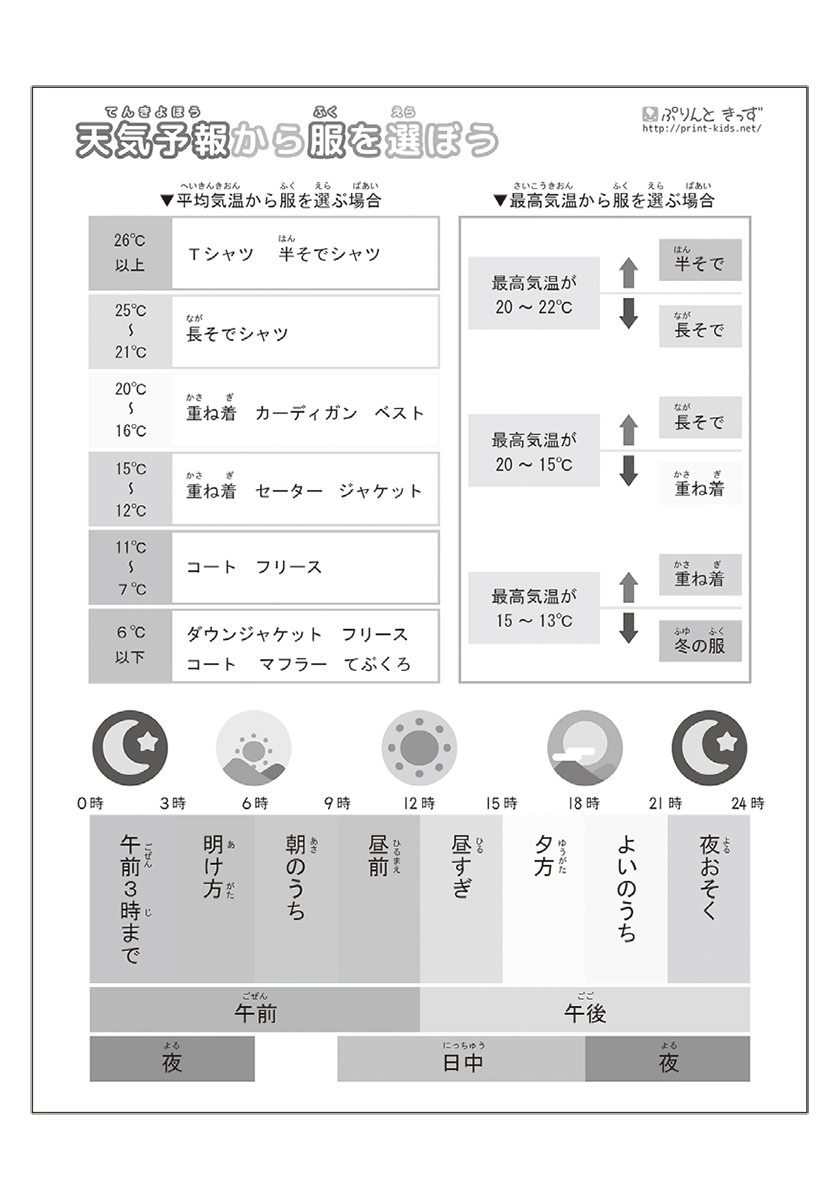

表は、学習プリントを無料でダウンロードできる「ぷりんときっず」(https://print-kids.net/)にある「天気予報から服を選ぼう」の表です。この表を参考にして、気温や季節に適した服装を子どもといっしょに選んでいきましょう。

もちろん、一朝一夕では身につきません。長い年月をかけて、①から③のことを考えながら子どもと服装選びをしていくことが大切です。

発達障害&グレーゾーンの子どもが「1人でできる子」になる言葉のかけ方・伝え方(日本実業出版社)

長年、小学校の特別支援学級で先生として、家庭では発達障害の子どもを育てる母親として、発達障害やグレーゾーンの子どもを支援してきた著者による、効果的な接し方や才能を伸ばすノウハウをわかりやすく解説。子どもたちが笑顔でのびのび成長し、将来の自立にむけて「1人でできる力」をぐんぐん伸ばせる!