最新のおもちゃやファッションでないと不幸? 「子ども幸福度世界一」オランダのリサイクル文化

誰かのいらなくなったものを着たり使ったりすることは恥ずかしいと思うでしょうか? 「子ども幸福度世界一」のオランダでは、おもちゃも洋服もリサイクルがあたりまえなのだそうです。

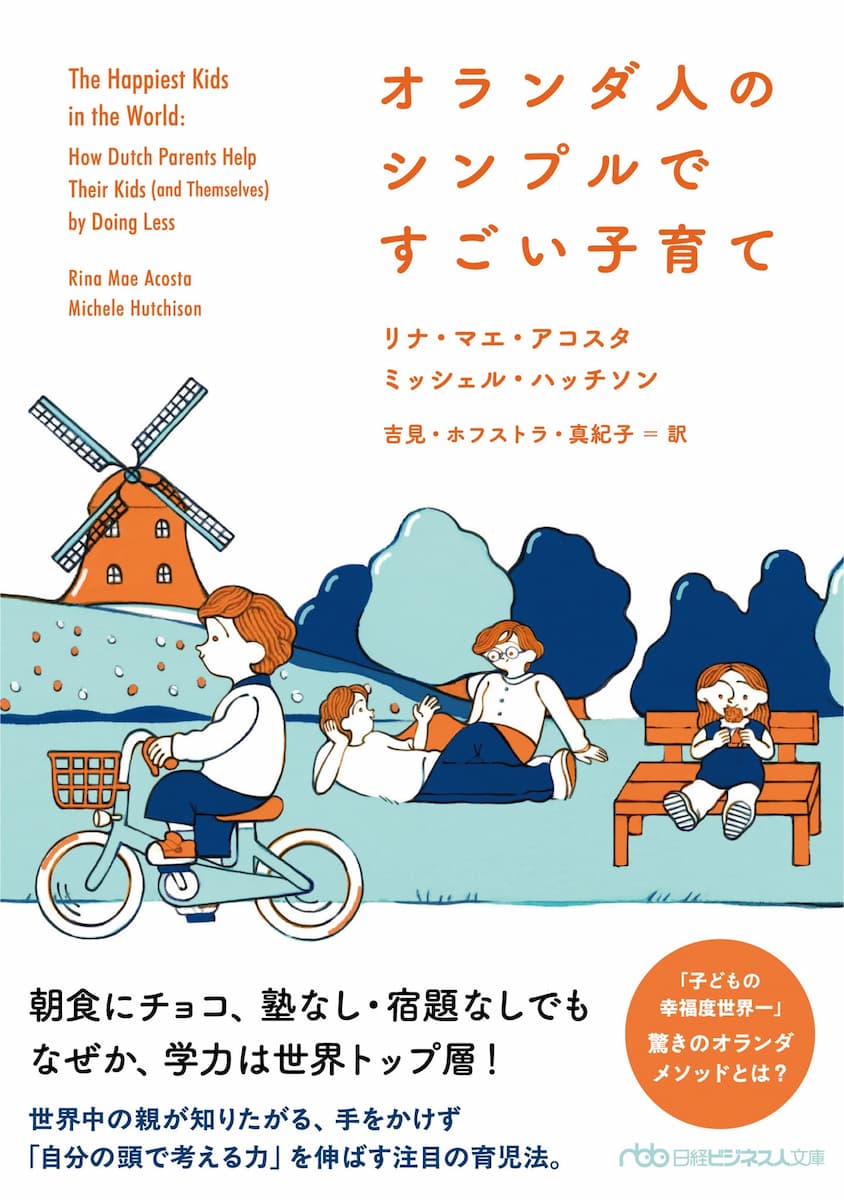

子どもを幸せにするオランダメソッドとは? リナ・マエ・アコスタ(著), ミッシェル・ハッチソン(著), 吉見・ホフストラ・真紀子(訳)『オランダ人のシンプルですごい子育て』から紹介します。

※本稿は、リナ・マエ・アコスタ(著), ミッシェル・ハッチソン(著), 吉見・ホフストラ・真紀子(訳)『オランダ人のシンプルですごい子育て』(日本経済新聞出版)から一部抜粋・編集したものです。

リナの家族とミッシェルの家族

おもちゃも洋服もリサイクルがあたりまえ

オランダの子どもは、成長する中でリサイクルのおもちゃを持つことに慣れている。毎年4月にある王様の日には道々に出るフリーマーケットが楽しみの1つだ。

アムステルダムのフォンデル公園は巨大な屋外子どもマーケットに姿を変え、これはオランダじゅうの街や村どこでも同じようになる。子どもたちは使わなくなった洋服やおもちゃをそこで売り、売れたお金で今度は新しいものを購入する。これは私が今まで見た中で最善のリサイクル例であり、子どもに値段のつけ方、売買の方法、お金の管理の仕方を教えるのに最適な場だ。

もっと大規模なフリーマーケットもある。アムステルダム北部にはヨーロッパ最大級の蚤の市や、展示貿易センター「IJ-Hallen(アイ・ハレン)」があり、SNSで、アムステルダム・ヤードセールや子どもの洋服やおもちゃを安価に購入できるファミリー・マーケットの情報が流れる。

リサイクルは恥ずかしいことではない

誰かのいらなくなったものを着たり使ったりすることはちっとも恥ずかしいことではないのだ。それは道理にかなっていることだし環境にも良い。

読書クラブで一緒のアニャには2人の息子がおり、新興住宅街付近にあるおしゃれな外装の家に住んでいる。アニャはネットでリサイクル品を購入することに夢中だと言っていた。アニャはリサイクル品を買うことで「身の周りの生活と自然の両方から環境に対する敬意と配慮」を息子たちに学んでほしいと思っていた。これは消費者主義の動きに押し流されないためにも良いことだと思う。

「幸せと美しさと平和は、すべてゆっくりとした生活からできていると思うのよ。何よりもリサイクルのものを購入するのはとっても楽しいことよ!」

10代の双子の子どもを持つマデアもシンプルライフの支持者だ。マデアはいつも子どもの洋服はリサイクルショップで購入し、また彼女自身も同じように育ったという。マデアの子どもたちは物をほしがらない。マデアがアメリカに住む弟を訪問したときには、あちこちで商業主義のにおいを感じたそうだが、彼女の生活にはそのようなことは見られない。

不平等こそが不幸のもと

多くのイギリス人やアメリカ人の子どもが成長著しい消費経済の利権に囲まれて育ち、最新のおもちゃやファッションをほしがる一方で、オランダ人の子どもはまだきれいなリサイクルの服を着て、リサイクルされたローラースケートを履いて外で遊んでいる。

私たちが幸せについて知っていることの1つは、不平等の少ない社会に住む人は、幸せを感じているということだ。

『The Spirit Level: Why Equality is Better for Everybody(未訳:平等であることがなぜみんなにとって良いことなのか)』(2009年)という本の著書であるリチャード・ウィルキンソン氏とケイト・ピケットさんは「健康と同じように、幸せを感じている人は経済成長初期に増え、それから小休止状態になる」と言っている。また2人は、幸福に関してもっとも大きな負の影響を及ぼすのは、貧困ではなく不平等であるという主張を続けている。

多くの人にとって消費主義はその人のアイデンティティをつくりあげるのに密接に関連しているかもしれない。しかしおもにそれが導くのは「地位競争」だ。たとえばある人は「リサイクルされたものを使えば二流にみられる」と思っている。

ウィルキンソン氏とピケットさんは、不平等に関した多くの問題が地位不安に応じて生じ、不平等は子どもたちにとってもあらゆる問題を引き起こすだろうと説明している。

その問題には、子ども同士の衝突、仲間同士のつながりの希薄、学校の成績、子ども時代の肥満、子どもの道徳心の欠如、10代の妊娠といったものが含まれる。こうした問題は不平等社会や社会的地位が低いことによるストレスに反映され、家族生活や家族関係に入り込んでいるようだ。それゆえ、社会の不平等は、人間関係の質の低下につながり、好ましくないことだと結論づけられている。

オランダでは不平等のレベルは上がっていない

この数十年間、ほとんどの先進国では貧富の差という不平等がもはや消し去ることのできないレベルで劇的に起こっている。しかしその一方で、オランダは独自路線を貫いているのだ。このオランダでは不平等のレベルは上がっていない。その理由のいくつかは、オランダ人が倹約を好み、見せびらかすことを嫌い、フラットな階級社会をつくろうとしてきたからではないかと私は思う。

オランダ人はお金や高級品ではなく、その代わりに時間を選ぶ国民だ。オランダ人の子どもが子ども時代に慣れ親しんだことは、生涯ずっと彼らの中に培われる。それは実用的で自分に自信を持ち、自分のいる地位に対する不安にさいなまれることのない確固とした人間性だと言える。

『オランダ人のシンプルですごい子育て』(リナ・マエ・アコスタ(著), ミッシェル・ハッチソン(著), 吉見・ホフストラ・真紀子(訳)/日本経済新聞出版)

朝食にチョコ・塾なし・宿題なしで学力は世界トップ層!

「子ども幸福度世界一」驚きのオランダメソッドとは?

世界中の親が知りたがる、手をかけず「自分の頭で考える力」を伸ばす注目の育児法。