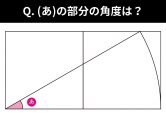

紙で遊ぶと子どもの探究心が育つ? 今こそ注目したい「紙育」の力

今、紙を使った遊びや学びが「紙育」として注目されています。

紙は「何ものでもないけれど、何ものにもなれる」自由な素材。折る、破る、丸めるといったシンプルな動作の中に、子どもの創造力や科学的探究心を刺激する要素がたくさん詰まっています。

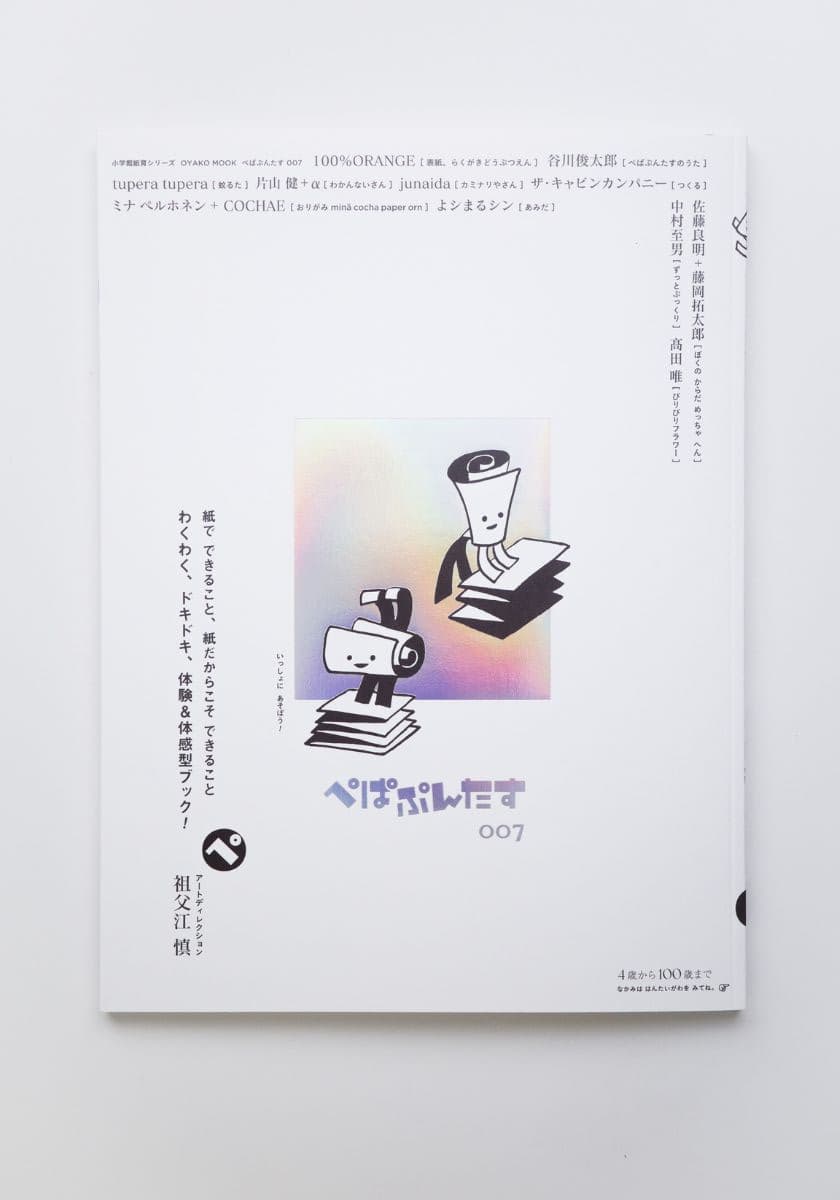

今回は、紙を使った遊びの可能性を探る体験型MOOK『ぺぱぷんたす』(小学館)を通じて、子どもの美術教育学を専門とする同志社女子大学教授・竹井史先生と一緒に、「紙育」がもたらす学びの力について考えてみました。

“紙”さえあれば面白い! 子どもの科学的探究心を刺激

『ぺぱぷんたす』は、故・谷川俊太郎さんをはじめ、デザイナーの祖父江慎さんなど、日本を代表する作家やアーティストの方々が本気で作った、“紙で遊ぶ”ことに特化した遊び心満載の体験&体感型MOOK。

前回は、子どもの美術教育学を専門とする同志社女子大学教授の竹井史先生に、実際に『ぺぱぷんたす』で遊びながら、紙遊びの大切さについて教えてもらいました。

★1回目の記事はこちら

今回は、「紙」という素材が、子どもたちにどのような影響を与えるのか、さらに詳しく竹井先生に伺います。

「紙は私たちにとって実に身近な存在です。特に子どもたちにとっては、感性や知性を豊かにする魔法のような素材です。

紙はそのままだと破れやすい薄い素材ですが、折るだけで強度が変わったり、動きを加えることができたり、緻密に折っていけば、触覚的かつ視覚的な面白さも体験できます。紙遊びは、子どもの科学的な関心を刺激してくれる唯一無二の身近な素材ということができるのではないでしょうか。

子どもたちにしてみたら、一枚の紙が変化する様子は驚きと発見があり、見ているだけでものすごくワクワクしますよね。“紙が遊びに使える”という発想に気付くことはとても大事で、想像の世界を広げ、子どもの感性や知性、創造性を豊かに育ててくれるのです」(以下「」内、竹井先生)

さらに竹井先生は、「何ものでもないけれど、何ものにもなれる」という紙の可能性に着目していると話します。

「たとえば大人は折り紙があったら、何か折ろうとしてしまいますよね。でも、必ずしもそうでなくて、クシャクシャッと丸めてボールにしたっていい。また、紙の端を持ってヒラヒラさせて楽器に見立ててもいい。

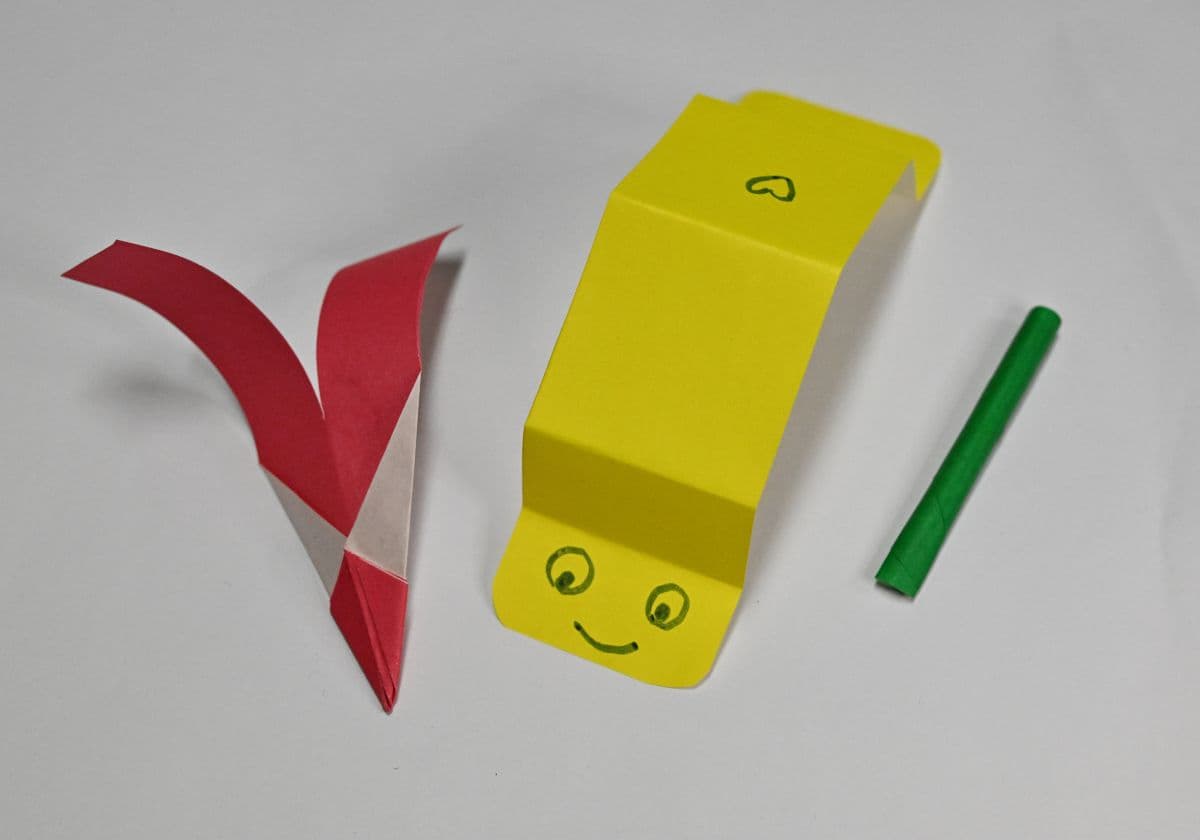

私は紙のおもちゃをよく作るのですが、落としたらクルクル回るおもちゃや、息を吹きかけて動くおもちゃ、いもむしみたいに動くおもちゃ、振動で音が鳴るおもちゃなど、紙一枚あれば、いろんなおもちゃが作れるんですよ。そういった何にでもなれる面白さこそ、紙の可能性でもある。子どもたちには型にとらわれず、自由な発想で、紙で遊んでほしいですね」

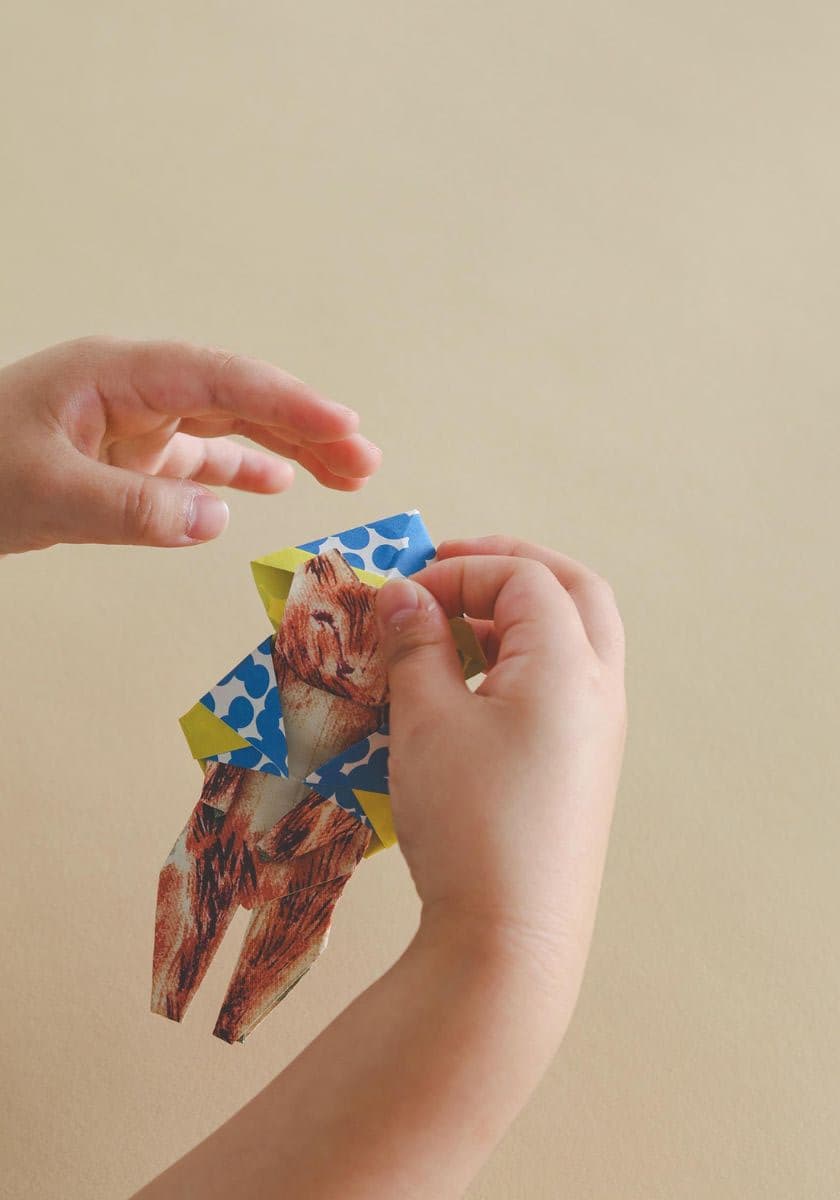

そして、「ちょっとやってみましょうか」と言って、竹井先生は1/4の正方形に切った色紙を葉っぱの形にチョキチョキ切って、クルクルと丸めて、キュッと先端を潰しました。息を吹くと「ぷっぷー! ぷっぷー!」とたちまち紙の笛に!(写真3) さらに、風車など動くおもちゃを次々と作る様子は、手品や魔法を見ているようでした。

「ははははは! 面白いでしょ! 子どもたちはこれでご機嫌になりますよ。1時間くらい遊んでいます。紙のおもちゃは、小さな子どもでも作ることができる、簡単な設計であることがポイントです。最初の入り口だけ教えてあげれば、あとは自分で工夫して、さらに展開して遊ぶようになりますよ」

子どもは年齢によって行える作業が異なるので(折って形を作る、はさみを使うなど)、初めは大人が協力しながら、年齢に合った遊び方を提案してあげるといいそうです。

早速、我が家でも竹井先生のお話をヒントに、1歳の娘と紙遊びをしてみました。家にあった折り紙を出してきたら、「ぴんくちょーだい!」「きいろがいいよ!」と、自分の気に入った色の紙を取り出すだけで楽しい様子。

私にとっては「折り紙」でしたが、彼女にとっては「色のついた紙」なのですね。それにシールを貼ったり、グルグルと絵を描いたり、何回かめちゃくちゃに折って「とりさん!」と言ってパタパタさせたり……。なるほど、“これは立派な遊びだ!”と、私も気付かされた瞬間でした。本当に子どもって、「紙さえあれば」十分なのですね。

紙は初めて出会う“自然”。紙から人間関係の大切さを学ぶ

さらに話は、紙と自然の関係性にまで及びました。

「子どもたちにとって、紙は初めて出会う“自然”のようなものではないかと私は考えています。思い通りにならないもどかしさ、どうしたら自分が思ったものを作れるのか……これってまさに、自然との付き合いかたと同じですよね。紙と接することで、子どもたちは自然との接し方の基礎を学んでいるのです。

紙を自分の思い通りに扱うためには、紙の特性や性質を理解したうえで紙にアクセスする必要があります。紙という素材に寄り添って、紙の性質を理解する。それによって、紙は子どもたちの思いに応えてくれるわけです」

竹井先生の話を聞いて、子どもの頃、紙を重ねてハサミで切ろうとしたら、硬くて切れなかったことを思い出しました。1枚なら簡単に切れる紙なのに、重なるとこんなにも強固になり、自分の思い通りに操れなくなる……。それは幼い頃の私にとって、とても不思議な忘れられない体験でした。大人になったら当たり前のことですが、こういったひとつひとつのことを紙は教えてくれていたのだなと改めて感じました。

「そういった経験を通して、初めて子どもは自己実現をしていくわけです。たとえば今は、デジタル上だったら何でも簡単にできてしまう。でも、紙はそんなふうに子どもの思い通りには動いてくれません。そういった自然のものに寄り添って、自己実現に応えてくれるという関わり方ができるものが現代は少なくなっているように感じます。

“紙の気持ちになれ!”と、私はよく言うのですが、紙の気持ちになって、紙の特性を知ったうえで遊んだら、紙はあなたのいうことを聞いてくれるよって。つまり、紙で遊べるということは、相互関係が構築されているということ。インタラクティブな関係性です」

さらに竹井先生は、「これは自然だけでなく、人間関係においても同じことだ」と続けます。

「人と接する時も、すべて自分の思い通りにはいきませんよね。自分が思っていることを一方的に伝えても、相手は応えてくれない。自分自身が相手に寄り添って、相手を理解することで、相手は自分にも応えてくれる。紙で遊ぶことができるというのは、こういった人間関係の原体験でもあるのかなと私は思うのです。そういった点でも、紙を通じた遊びは子どもの成長に欠くことのできない存在だと思っています」

寄り添う、そして仲良くなる。それは人生における人間関係とまさに一緒。とても奥深い話にまで発展していき、思わずホウッとため息が出るほど……。紙で遊ぶことが、私たちの人間関係の基礎を形成することにも役立っているとは、思いもよりませんでした。

デジタル時代だからこそ、紙と仲良く遊んでみよう!

最近は小学校からタブレット教育が始まり、さらにゲームやアニメなど、バーチャルな世界で遊ぶツールも増えています。そういった環境において、子どもたちにとって、紙はどんどん遠い存在になっているようにも感じます。竹井先生はそのような状況をどう捉えているのでしょうか?

「紙で遊ぶためには、紙に寄り添い、紙の特性を理解し、それを活かしていくことで、子どもの自己実現が可能になります。身体を通じたその経験があることで、タブレットの中でも創造的な思考ができるのです。

逆にこういった現実世界での経験がなく、バーチャルな世界にばかり没頭していると、想像の中だけで自分の世界観を作ってしまう可能性が出てきますよね。現実と乖離して、想像の世界を膨らましすぎては、それは砂上の楼閣です。行きすぎると、現実とはかけ離れたことばかりを言う、リアリティのない人間に育ってしまうかもしれません。

大切なのは、紙にかかわらず、現実世界をベースにしたうえで、想像の世界を広げていくことだと私は思っています」

便利で刺激的なデジタルの世界はとても魅力的ですが、それだけでは体験できないことが、紙遊びにはたくさん詰まっています。このような時代だからこそ、デジタル化した世界とうまく共存しながら、紙の持つ役割を親である私たちが知っておくことは、子どもたちの世界を豊かに広げてあげることにとても役立つように感じました。

(取材・文/岸綾香)

『ぺぱぷんたす 007』(小学館)

かみで できること。

かみだからこそ できること。

コドモゴコロいっぱいの おとなたちが ホンキで たのしんで、 ホンキで あそびながら かんがえました。

やくには(たぶん) たちません。せいかいも ありません。

でも ここには ワクワク、ドキドキ、ニコニコの あそびや はっけんが つまっています。

やぶったり、おったり、かいたり、くみたてたり、はったり、のぞいたり……。

このほんを どうぞおもいっきりじゆうに たのしんでください。