「悪気のない親の口ぐせ」で会話が苦手に…子どもから自信を奪った父の“正しさ”へのこだわり

子どもが間違った言葉遣いをしていたら、「正しい言葉」を伝えるためにどのような声掛けをしますか? 受け取る人次第で印象が大きく変わる「言葉」ですが、子どものためを思って繰り返した言葉が「悪魔のような言葉」として伝わり、子どもが傷ついてしまうことも。

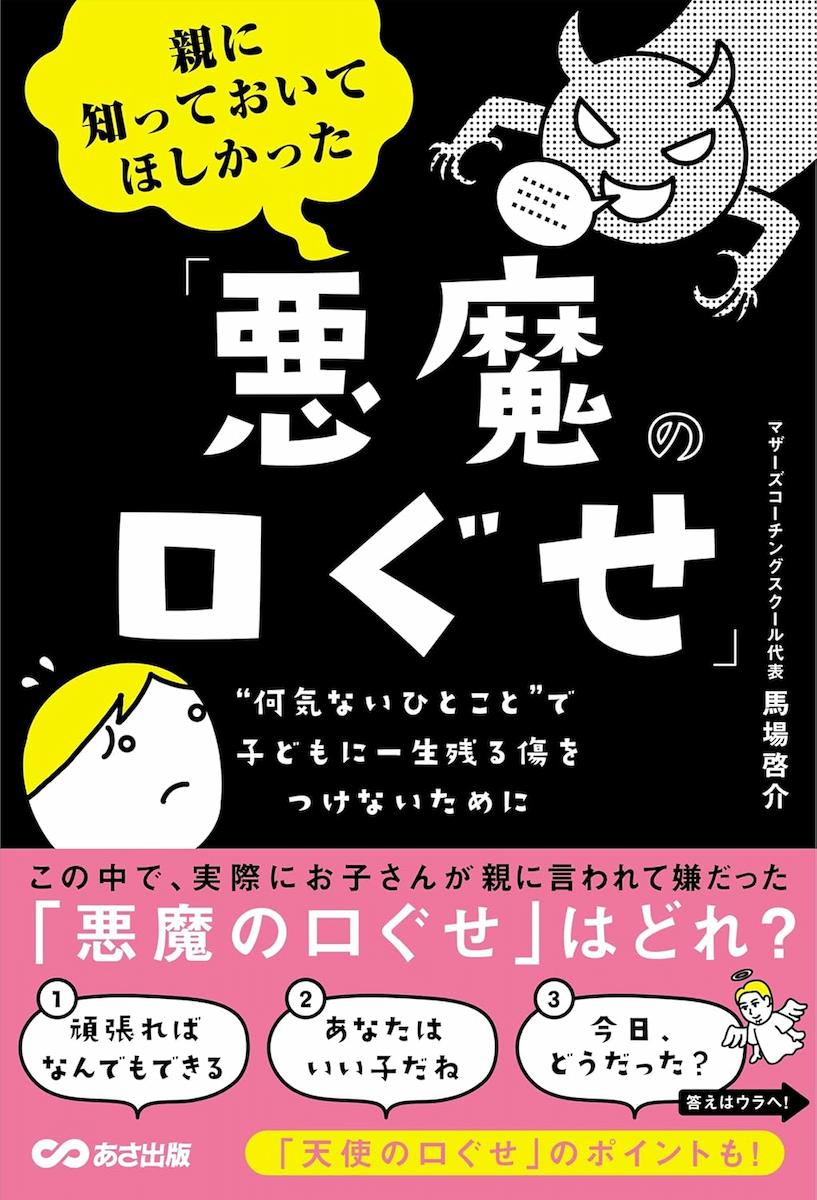

どうしたら「悪気のない親の口ぐせ」を、子どもに「温かな言葉」として伝えられるでしょうか? 馬場啓介著『親に知っておいてほしかった「悪魔の口ぐせ」』から紹介します。

※本稿は、馬場啓介著『親に知っておいてほしかった「悪魔の口ぐせ」』(あさ出版)から一部抜粋・編集したものです。

「正しい言葉を使いなさい」

えーすけ(長崎/弟)

※仮名(出身地/きょうだい)

言葉や物事の〈正しさ〉を大切にしている父。

母が行きたいお店の名前を正確に覚えておらず、うろ覚えのまま会話を始めると、

「わからないなら、ちゃんと確認してから正しい言葉でしゃべって」

と、いつもちょっとした説教になっていました。

私に対しても、小学5、6年生頃から同じような会話をしていました。

あるとき、私が駐車場の看板を見て、

「“げっきょく”(月極)って何?」

と聞くと、

「そんな言葉はない、正しい言葉を使って」

と言われ、読み方と意味を事細かに説明してくれました。

他にも、

「これ“ごりえき”(ご利益)ありそうだね」

と言ってしまい、

「もっと本を読んで、正しい言葉を覚えた方がいい」

と言われたこともありました。

私は思いついたこと、感じたこと、気になったことなどをすぐに話したかったのですが、

「正しい言葉を使って」「常識なのに、恥ずかしい」「それも読めないのか」「自分でちゃんと調べて」などと言われ続けた結果、

「この場合、正しい言葉は何かな。意味を間違えていないかな。間違っていたら恥ずかしいし、常識がないと思われるのは嫌だ」

と思うようになり、言葉選びに時間がかかるようになりました。

何気なく口にした言葉が楽しくない会話につながってしまうという経験から、友人との気軽な会話も苦手になり、会話だけでなく授業などでも、その場でわかったフリをすることが多くなりました。

父の口ぐせは、私の会話への苦手意識、学ぶ姿勢に対してマイナスの影響があったと感じています。

賢くなるとは、優しくなること

──馬場先生のコメント

こりゃ苦しかったな……。

えーすけさんの言う通り、人は正しくあろうとすればするほど、楽しくなくなるんだよな。

私は歌が好きで、うろ覚えの歌詞で歌っては、「パパ、歌詞が違うよ」と指摘されるのだけど、「歌詞なんかより、気持ちよく歌う方が大事だろ?」と、いつも言っている。「正しさ」より、大切なことがあるからね。

きっとえーすけさんのお父さんは、「正しさ」を「賢さ」だと思い込んでいたのだね。

“賢くなるとは、優しくなること”。

これはぜひ覚えておいてほしい。

『親に知っておいてほしかった「悪魔の口ぐせ」』(馬場啓介/あさ出版)

子育てには正解もなければ、完全無欠の成功者もいない。

「あなたらしいのが一番」「頑張ればできるよ」……。

無意識に使いがちな親の口ぐせが、子どもを苦しめているかもしれない。