探求学習に力を入れた結果、大学進学実績は…? 注目のSSH「仙台三高」が育てる自ら学ぶ意欲

宮城県において伝統ある進学校として屈指の存在感を誇る宮城県仙台第三高等学校(以下、仙台三高)。早くから理数科を設置し、理系教育に力を入れ、2010年には文部科学省が科学技術や理科・数学教育を重点的に行う高校を指定するスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)の指定校に採択(第Ⅰ期)。そこでの実績も評価され、引き続き、2017年には第Ⅱ期、2022年には第Ⅲ期(〜2026年度)のSSH指定を受けています。

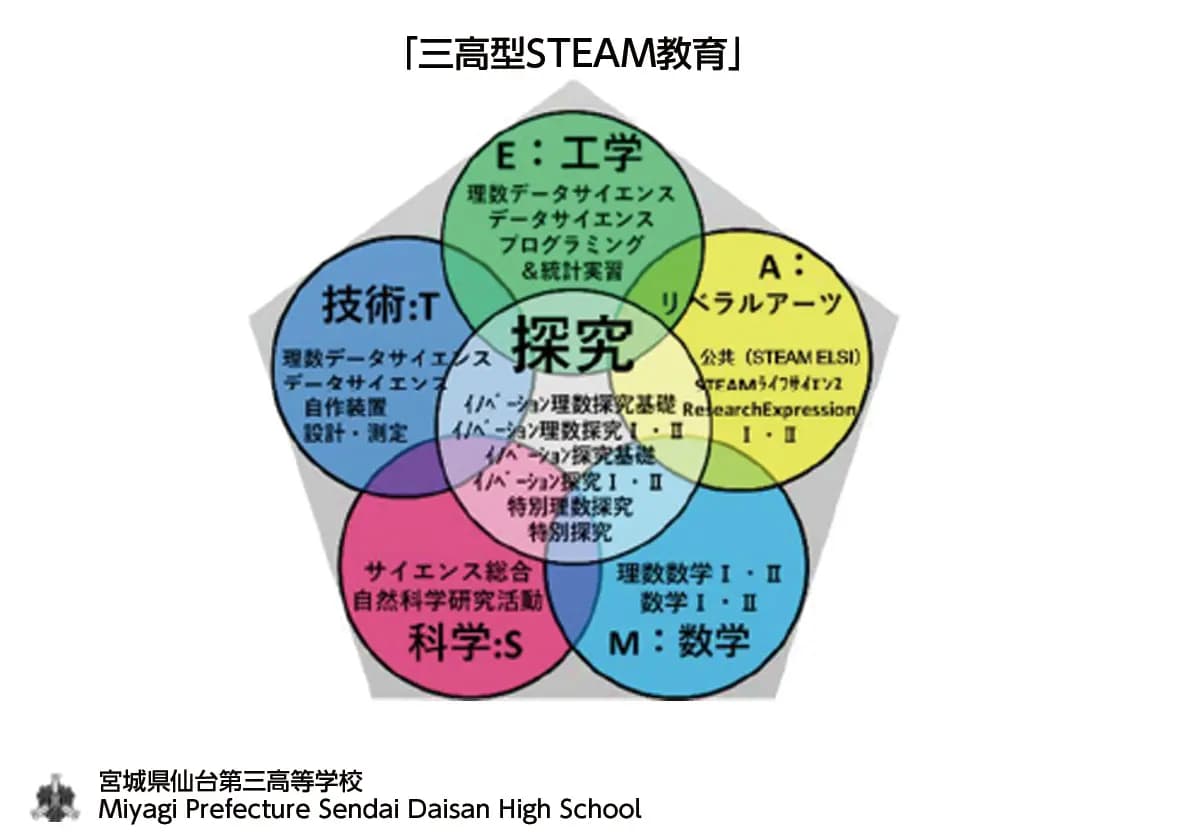

同校では試行錯誤をしながらも、SSHとして培ってきた実践的な研究開発やノウハウを、「三高メソッド」として他校に向けて公開していますが、なかでも、同校が力を入れているのが「探求学習」。教科横断的な授業やプログラムを開発した「三高型STEAM教育」を展開、それを基礎としたうえで、課題設定能力と課題解決能力を育成し、生徒たちが自ら実践的な学びに取り組んでいます。同校の「探究学習」を主幹する渡部敦先生に、その詳細な取り組みについて伺いました。(取材・文/高橋徹)

教科横断的な授業をつくり、「探求」に必要な力を養う

――「探究学習」の概要について教えてください

現在、教育界では、生徒が社会に出たときに活躍できるような資質や能力を育むためには、各教科で学んだ見方、考え方を総合的に生かして、さまざまな課題に取り組めるような人材を育成しなければならないという方向に向かっています。

今までの学力観にとらわれず、社会の現状を把握し、諸課題を見出しつつ、リーダーシップを発揮しながら適切なアプローチによって、課題解決に取り組むことができる力が重要視されています。そして、そのための資質・能力を育成するために学校教育で何をすべきかと考えたときに、共通認識として挙げられるのが「探究」となります。

「探求」は「研究」よりももう少し幅広く、興味関心に基づいて生徒の視点で取り組める内容であるとか、また、大学の研究にはないけど、こういったことを解決するのは必要だと、生徒自身が問題意識を持ってや取り組む活動であり、それを進めていくことが社会で活躍できる人材の育成につながると考えています。

本校ではデータ分析から社会の現状を把握しようとするデータサイエンスなど、さまざまな教科・科目の要素を取り入れて、探究活動と教科横断的な内容を組み合わせた授業を実践しています。これらの授業を通じて社会で活躍できる人材育成を目指しているのが「三高型STEAM教育」となります。

また、「探究学習」において、もうひとつ大事にしているのがフィールドです。実際に観察して分析するフィールドが必要なので、本校では近隣や学校に関わりのある人たちなどの人的財産や、自然環境や外部団体を含めて仙台三高と関わってくれるすべての資源を「尚志ヶ丘フィールド」と呼んでいます。このようにリアルな場所や人とのつながり、そこで生まれる交流も取り入れながら探究活動の質的向上に努めております。

自らの興味関心に基づき、テーマを設定し、解決まで考える

――「探究」の授業は具体的にはどのような流れで進んでいくのですか?