「反抗期の子とうまくいかない」原因は親にある? 今すぐ見直したい親の接し方

子どもは成長とともに、親に強く反発することがあります。つい「反抗期だから」と流してしまいがちですが、その反抗の裏には、子どもからの大切なメッセージが隠れているかもしれません。

親子関係を悪化させないために、親はどのように接すればよいのでしょうか? 石田勝紀先生の著書から、そのヒントをご紹介します。

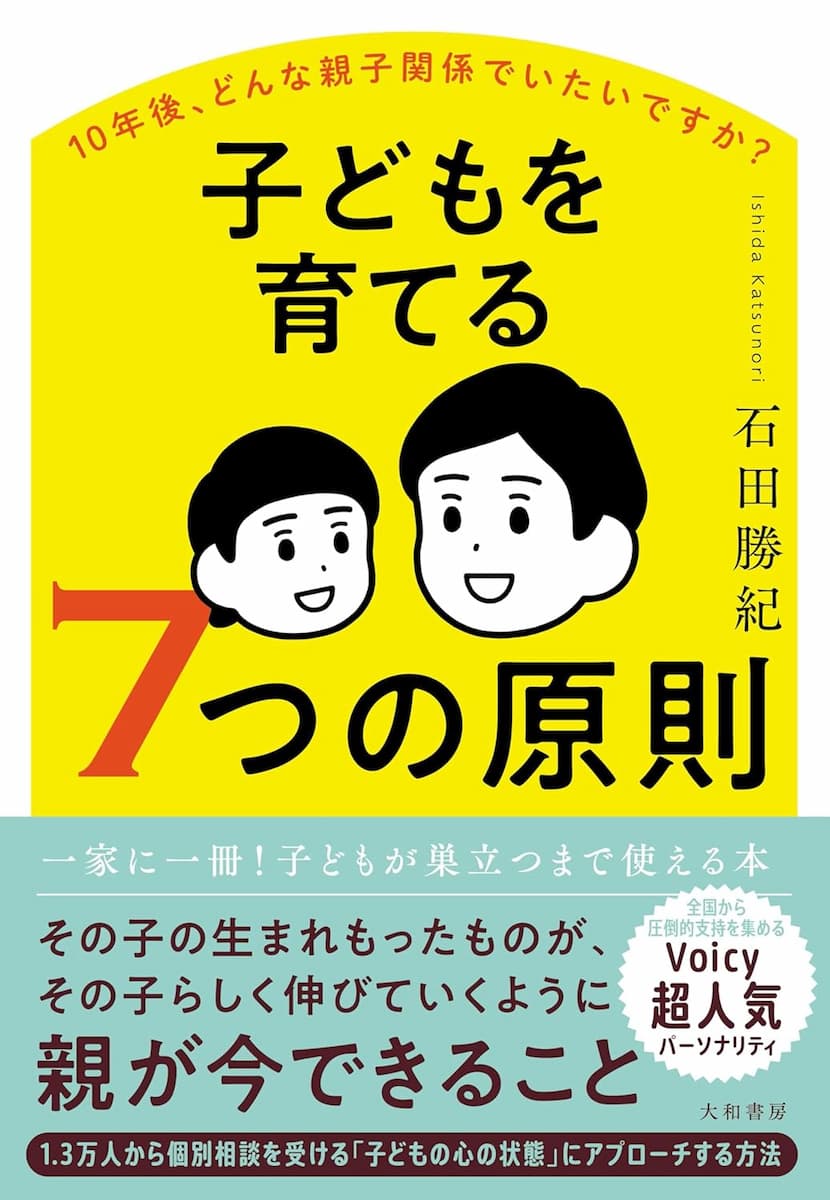

※本稿は、石田勝紀著『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(大和書房)から一部抜粋・編集したものです。

子どもとの関係がうまくいかないときは、アプローチが間違っています

子育てをしていて、親の思う通りにいかないことはたくさんあります。というより、うまくいかないことの方が多いかもしれませんね。よくよく考えてみれば当然のことです。子どもはまだこの世に生まれてから年数が経っておらず、人生経験も浅く、ボキャブラリーも少ないのです。もちろん、そのような状況なので周囲の空気を読んで対応するなど不可能に近いでわけです。ですから、うまくいっている方が逆に珍しいと思った方がいい でしょう。

しかし、その状態が続くと、親のイライラも増していきます。精神衛生上それはよくありませんよね。親子関係は円滑に、できれば楽しさあふれる関係であるに越したことはありません。

では、そのような関係になるにはどうしたらいいでしょうか。

それは、「今やっていることがうまくいかないときはアプローチが間違っている」ということを認識することから始めてみることです。

子どもが反発したり、言うことを聞かなかったりするということは、親側のアプローチが適切ではないことを意味します。 実際、別の人が対応すると子どもは素直に動く場合があることを考えると、方法は確かに“ある“のです。

でも、子どもからの反抗、反発を受けると、イライラ感情が増幅し、どうにかして言うことを聞かせようと、強く言ったり、怒鳴ったり、場合によっては叩く人もいます。このような状態だと今後、永久に解決に向かうことはありません。

こういうことを今、書きながらも、私は一方で親御さんたちの大変さも知っているので酷なことを書いているなとも思います。親になると通常、子どもには健康で健やかに育ってほしい、幸せになってほしいと思います。「そのためには〇〇をしっかりできるようにさせなきゃ」と考て、やらせようとします。子どもはまだ自分でできないことが多いので、できるようにさせたい項目はたくさんあり、親は大変です。でも、すべては子どもの幸せにつながることと考え、自分の時間も“犠牲“にして子どものために全力投球することもあります。ですから、親としての気持ちもよくわかるのです。

しかし、時に人は自分を客観視できなくなります。はじめは子どもの幸せのためと思っていたのが、いつしか、自分の思い通りに子どもが動いてくれると自分が安心、安定できると、自分のためになってしまうことがあるのです。するとイライラ、モヤモヤ感情が出てきます。

そうなるとますます、どうしていいかわからずに、今やっていることを「強く(きつい口調で)」「激しく(大きな声で怒鳴る)」やるだけになり、事態は悪化の方向に進んでしまうのです。「一生懸命から始まったことが、なぜかイライラになってしまう」というのはこういう原理なのです。

もし今のやり方でうまくいくのであれば、とっくに子どもは変わっているはずです。 冷静に考えればわかることなのですが、人間は感情が出てくると自己認識ができなくなります。

子どもが思春期を迎えると、親の間でよく使われる言葉があります。それは「反抗期」。「もう大変! うちの子、今反抗期で……」という言葉をよく聞きますが、これもよく考えてみると、おかしなことだとわかります。

反抗期は子どもからのメッセージ

そもそも子どもはなぜ反抗するのでしょうか。それは、反抗したくなることを親にされているからなのです。それがなければ反抗する理由がありません。今までは反抗してこなかったのに突如反抗るようになったなら、それは子どもがある年齢になり、ボキャブラリーが増え、学校や友人との会話を通じて「今の状態はおかしい」と気づき、ようやく親に反抗できるぐらいに成長したというだけです。つまり、反抗期とは、「これまでとは対応を変えてほしい!」という子どもからのメッセージなのです。

しかし、反抗をメッセージとして受け取らず、「うちの子、反抗期で大変」「生意気」「屁理屈ばかり」という言葉で片付け、いつまでも同じ対応をしてしまうと、この状態は長い期間続いていきます。それを大人たちは「まだ反抗期中で……」と言ったりします。なんともコントのような態ですが、これがよくある現実です。

親御さんの中には、「自分もこの子と同じ年齢の頃、親に対して反抗したくなることがあったなぁ」と思い出し、子どもから大人への変換期なのだからと対応を変えていく人もいます。すると反抗期は最短期間で終わるわけです。

日々同じ空間で生活していると、親が子どもの微妙な成長を読み取ることは難しいです。他者のほうが子どもの成長に敏感に気づきます。ですから親子の場合は、子どもが発する反抗が「親の対応の変化を促すシグナル」であることを親が読み取れるかどうかにかかっています。

『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(石田勝紀 著/大和書房)

子育てには正解は存在しません。その子に合ったアプローチがあるだけです。

子どもが反発してくる、勉強しない。ゲームばかり…と行動面でやきもきしたり、友達と遊ばなくて心配、頑固で相手するのが疲れる、すぐプンプンする…と性格面を気にしたり。

そんなふうに心配事はバラバラで、子どもも親も性格は多様なので、万人に当てはまるノウハウは存在しません。 ただし、子どもを育てるには原則があります。その原則さえ押さえれば、わが子に合ったアプローチを親が自分で編み出すことができます。