「体験ゼロの子どもが15%」その理由は世帯収入だけではない? 広がる体験格差の実態

「スタディクーポン」の配布などを通じて、子どもの体験格差の解消に取り組む

チャンス・フォー・チルドレンの今井悠介さん。

そもそも、今の日本で「体験の機会」を持てない子どもは、どのくらいいるのでしょうか? そして、その背景には何があるのでしょうか?

まずは知ってほしい日本の現状の調査結果を、今井さんの著書『体験格差』より一部抜粋してご紹介します。

※本稿は今井悠介著『体験格差』(講談社)から一部抜粋・編集したものです。

「体験ゼロ」の子どもたち

最初に、全体の中で「体験ゼロ」の子どもたちがどれだけいるのか、その割合を見ていくところから始めよう。

ここでいう「体験ゼロ」とは、私たちが調査の項目に含めた様々な学校外の体験が、直近1年間で「一つもない」ことを意味する。要するに、スポーツ系や文化系の習い事への参加もなければ、家族の旅行や地域のお祭りなどへの参加も含めて「何もない」ということだ。お金を払わなければ参加できないものが多いが、無料で参加できるものも含まれる。

「放課後の体験」も「休日の体験」もゼロ。あるいは有料であろうが無料であろうがゼロ。こうした「体験ゼロ」の子どもたちは、調査の結果、全体のおよそ15%を占めることがわかった。逆に言えば、残りの85%、つまり大多数の子どもたちは、少なくとも何らか一つの「体験」に参加する機会を得ていたことになる。

もちろん、「体験ゼロ」以外という形で括られる子どもたちの中には、動物園に一度行っただけという子どもから、週に何日も習い事に通い、旅行やキャンプにも何度も行っているという子どもまでが含まれている。その違いに目を向けることはもちろん重要だが、同時に、ゼロかゼロでないかの違いにも注目が必要だろう。

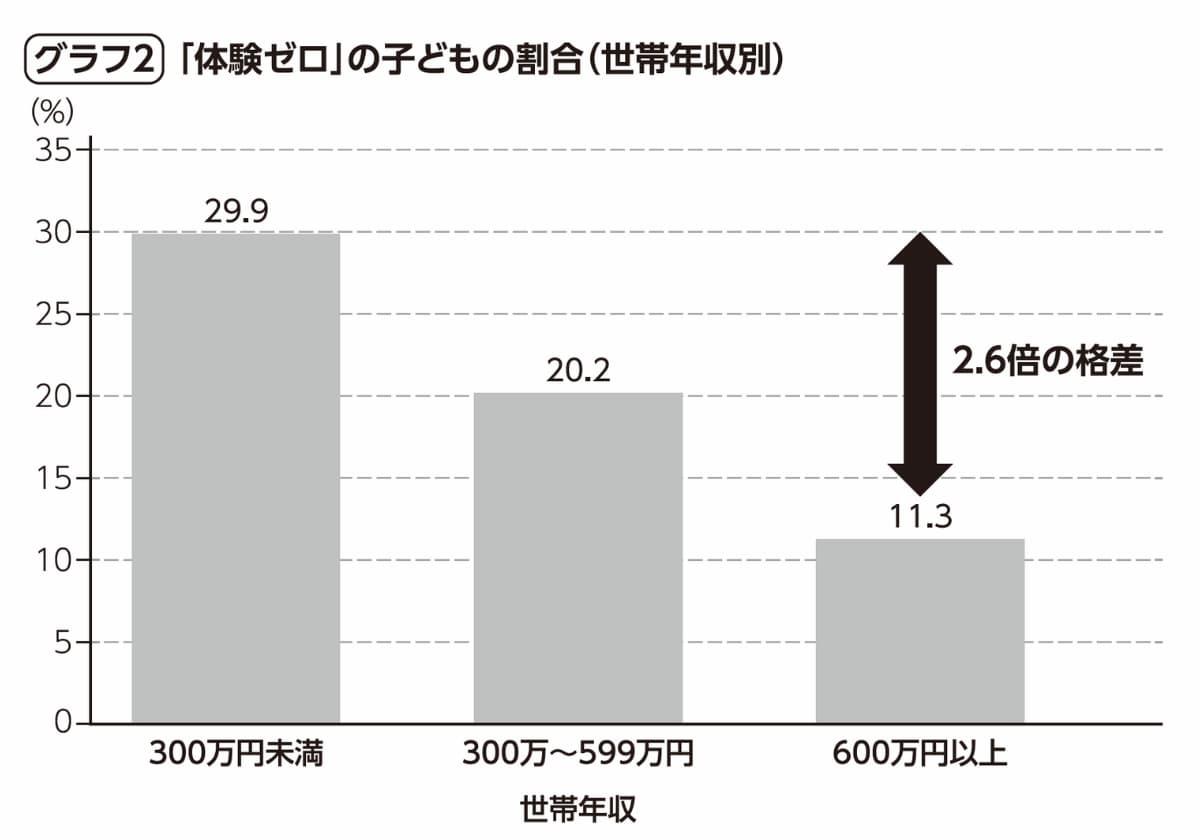

こうした「体験ゼロ」の子どもたちの割合を、家庭の世帯年収別にも見てみよう(グラフ2)。すると、世帯年収が低い家庭ほど、「体験ゼロ」の割合が高くなっていることがわかる。世帯年収が600万円以上の家庭だと「体験ゼロ」が11.3%であるのに対し、300万円未満の家庭では29.9%となった。つまり、2.6倍以上もの格差だ。

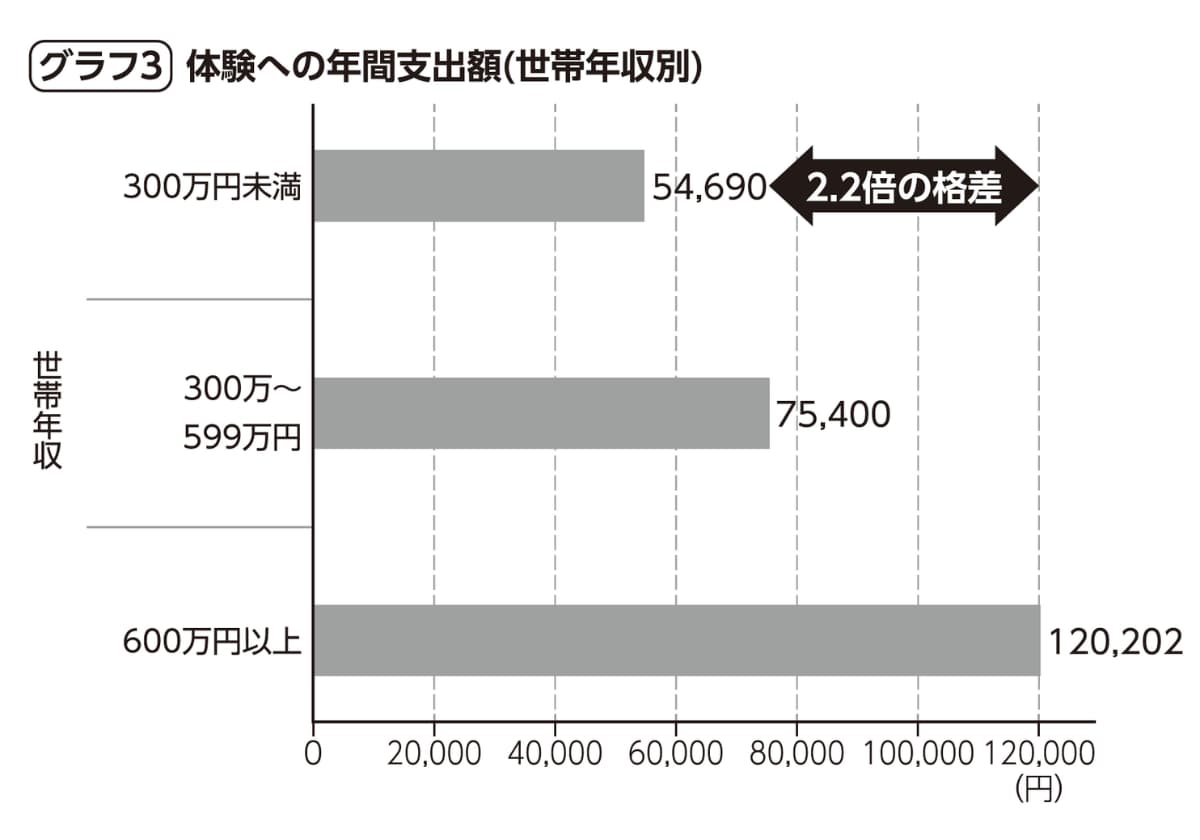

こうした経済的な格差は、各家庭が支払っている「体験」の平均的な年間支出額にも表れている(グラフ3)。世帯年収600万円以上の家庭のおよそ12万円に対して、300万円未満の家庭では5.5万円弱。具体的な金額の面でも、およそ2.2倍の格差が生じている。

体験をあきらめさせるもの

調査では、過去1年間に子どもに何らかの「体験」をさせてあげられなかった経験があると答えた保護者に対して、そうせざるを得なかった理由についても聞いている(複数回答)。

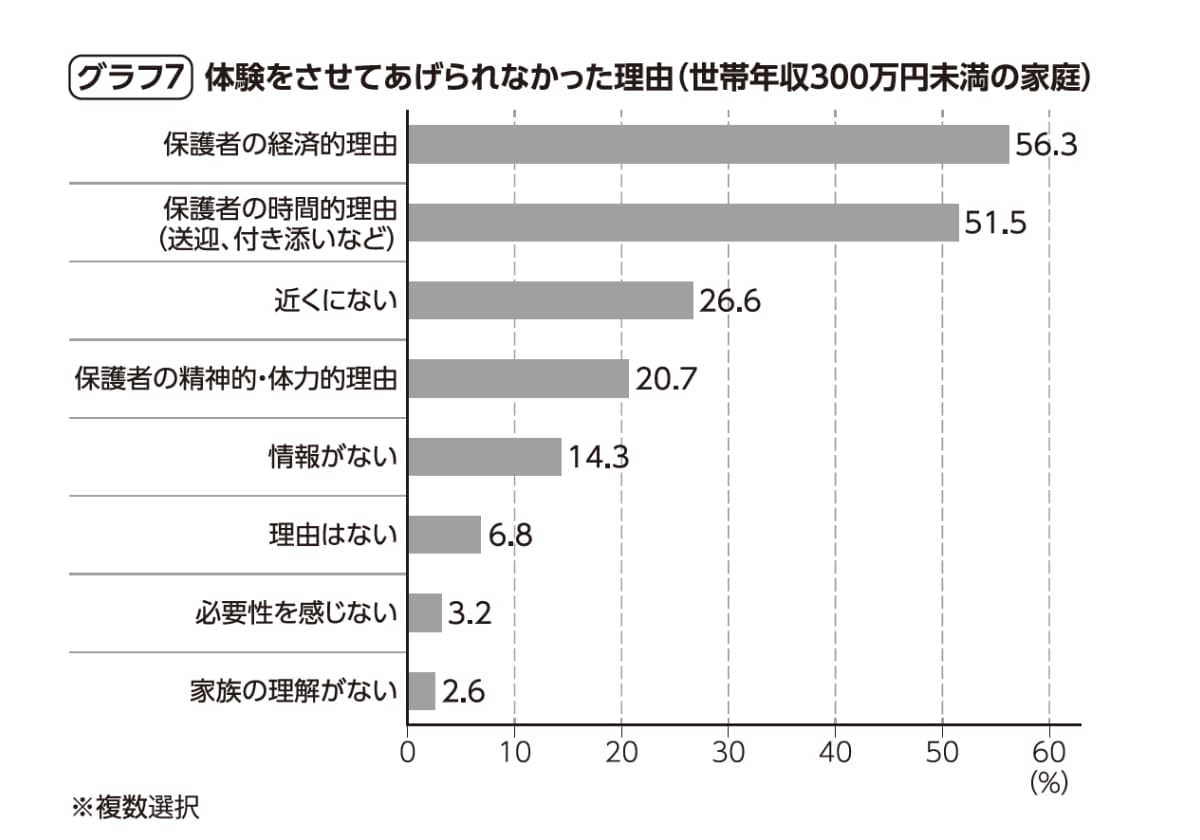

グラフ7は、その回答を世帯年収300万円未満の家庭に絞って集計したものだが、そのうち最も多いのは「経済的理由」で56.3%だった。

補足すると、昨今の物価高騰による子どもの「体験」機会への影響は低所得家庭でより強く出ており、世帯年収300万円未満の家庭ではおよそ半数にまで及ぶ(物価高騰の影響で子どもの「体験」の機会が「減った」と「今後減る可能性がある」との回答の合計)。

これまで見てきた通り、低所得家庭の子どもたちの「体験」にとって、「お金」が最大の壁であることはやはり間違いがない。だが、別の壁もある。

再びグラフ7に戻ると、保護者の回答で次に多かったのが、送迎や付き添いなどの「時間的理由」だ。こちらも51・5%と半数を超えている。そして、そのあとに「近くにない」(26.6%)、「保護者の精神的・体力的理由」(20.7%)、「情報がない」(14.3%)、「理由はない」(6.8%)といった回答が続く。「時間的理由」が「経済的理由」に匹敵する割合となっていることは重要だ。共働きの家庭はもちろんのこと、ひとり親家庭で習い事への送り迎えや付き添いなどがより困難であることは想像に難くない。

しかも、子どもが小学生の場合(今回の調査の対象)、中高生などほかの年齢層に比べてそうした負担が大きくなるため、子どもたちが「体験」の機会からより遠ざけられやすい。例えば、もしどこか別の出費を切り詰め、子どもの「体験」にかかる月謝を何とか捻出できたとしても、定期的に送り迎えをする時間はとれない、といった状況だ。

■夏に海のキャンプに参加したいと言っていたけど、経済的にも私の体力的にも厳しかった。(大阪府/小学4年生保護者)

■スポ少(スポーツ少年団)でサッカーをやりたがっていたが、私がフルタイムで仕事をしているので当番などができないと思い断念した。(福島県/小学5年生保護者)

いずれも、今回の調査で寄せられた、世帯年収300万円未満の保護者からの声だ。子どもたちがやってみたい「体験」をさせてあげられない。そこには、親たちを取り巻く複合的な障壁が存在する。その中心に「お金」の問題があり、ほかの要因とも深く絡み合っている。

『体験格差』(今井悠介著/講談社)

習い事や家族旅行は贅沢?

子どもたちから何が奪われているのか?

この社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態とは?

日本初の全国調査が明かす「体験ゼロ」の衝撃!