子どもの将来の年収にも影響あり 「民主・独裁・迎合・放任」あなたの子育てはどのタイプ?

親の育て方が、子どもの将来を左右する――。そう言われてもピンとこないかもしれませんが、実際に子育てスタイルの違いが、子どもが大人になってからの年収や社会性に影響を与えることが研究でわかってきました。「民主・独裁・迎合・放任」4つの子育てタイプ、それぞれにどんな未来が待っているのでしょうか?

脳科学者の西剛志先生の著書より抜粋してご紹介します。

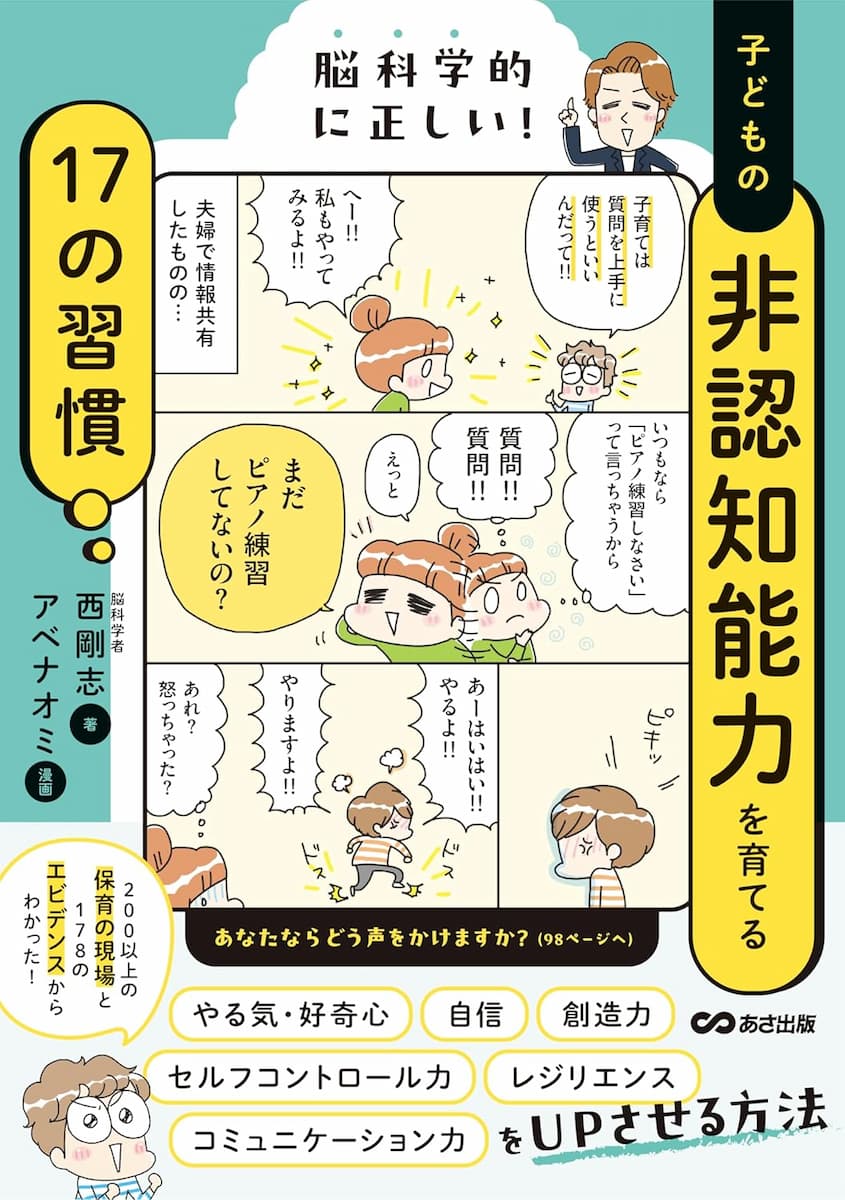

※本稿は、西剛志 著,アベナオミ イラスト『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(あさ出版)から一部抜粋・編集したものです。

4つの子育てタイプで将来が変わる

育て方が子どもの人生にどう影響するのか。

みなさんも気になるところでしょう。

多くの研究で、子育てのスタイルは民主型、独裁型、迎合型、放任型の4タイプに分けられ

ます。それぞれの特徴をまとめると、次の通りです。

①民主型

優しさと厳しさの両方があるタイプ。ルールを守るようにしつつ、子どもの意向も尊重して自立を促します。もっとも子どもが前向きに育ちやすいスタイルです。

子どもは、幸せな気持ちを感じやすく、感情を制御でき、優れた社会性や前向きさを持つことが報告されています。

②独裁型

子どもにとにかく厳しいタイプ。指示に従わない場合は罰を与えてでも強要します。悪いことをしようものなら、理由も聞かず頭ごなしに怒鳴りつけることもあります。

このタイプの親に育てられた子どもは、言われたことに従うために「いい子」には見えます。しかし、実際は不安を感じやすく、自信を持てないのが特徴です。

人と積極的に関わる社会的スキルが低くなることも多いとされます。

③迎合型

子どもに優しくするばかりの受身的な子育てタイプです。

何ごとも子どもが中心になり、やりたいことがあれば実現させてあげようとします。ルールを決めてそれを守らせるといった厳しさはほとんどありません。痛みを知らない温室育ちになり、自己肯定感は高いものの、思いやりや謙虚さに欠けた大人になりやすい傾向があります。我慢強さにも欠けるため、困難に遭遇するとすぐにあきらめるケースも目立ちます。

④放任型

子どもに無関心な子育てタイプです。

厳しくもなければ、優しく接するようなこともありません。子どもにほとんど関わろうとせず、何かしらのルールを決めることもありません。子どもにとって好ましくない子育てタイプのひとつです。度が過ぎると育児放棄や育児怠慢といったネグレクトにもつながると言われます。このスタイルで育てられると、大人になってから非社会的な思考や行動をする可能性が高くなります。10代で非行に走る人たちにもこのタイプが多い印象です。

最初に挙げた民主型以外の3タイプは、マイナス面が目につくのではないでしょうか。厳しさと優しさ、双方を兼ね備えてこそ、子どもは健全に育ちます。

努力をほめる、傾聴をする、選択肢から選んでもらうといった習慣は、いずれも民主型の子育てに当てはまります。

大人になってからの年収にも差が出ることに

最近の主流は迎合型の子育てスタイルですが、将来のことを考えると、ネガティブな要素が満載です。

そこで、国内での調査を紹介したいと思います。この調査は独立行政法人経済産業研究所が2016年に発表したもので、親の育て方の違いが子どもにどのような影響をおよぼしたのか、日本人1万人を対象に分析しています。

この調査では、子育てスタイルを支援型、厳格型、迎合型、放任型、虐待型、平均型の6タイプに分け、子どもが就職した後の所得や、前向き思考、不安感などについて比較が行われました。支援型は先ほど紹介した民主型と、厳格型は独裁型とほぼ同じです。また、虐待型は厳格型がさらに厳しくなったタイプ、平均型は、スタイルの分類に用いられる要素がどれも普通だったタイプと考えてください。

平均所得を見てみると、男性は高いほうから支援型、厳格型、迎合型、平均型、放任型、虐待型の順、女性は支援型、厳格型、放任型、迎合型、虐待型、平均型の順となりました。

気になるのが、優しいばかりの迎合型の順位です。高学歴者の比率で2番目の高さを誇る

迎合型ですが、社会人としての所得差を見ると、トップの支援型とは、男性が約80万円(支援型約530万円、迎合型約450万円)、女性で45万円(支援型約300万円、迎合型約255万円)ほど差が出ています。つまり、支援型で育てられた子どものほうが、社会人になって活躍している可能性が高いことが示唆されているのです。

そのほかにも迎合型で育った男性は、脱税行為は許されない、お酒を飲んだら絶対に運転してはいけないといったルールを無視する傾向があったり、女性の場合は、「親の面倒は見なくてもよい」といった親思いの意識がうすい傾向があったりもしました。

この結果は統計上のもので、絶対ではなく個人差があります。また、あくまでも傾向であって、因果関係までは言えません。

しかし、迎合型の家庭で育つと、どの項目でも支援型(民主型)の家庭の子にはかなわず、男の子の場合は道を踏み外す恐れすらあることが予想されています。もし、お子さんを叱ることがめったになく、この子は自分がいないと何もできないと思っているような場合は、黄色から赤信号の間の危険な状態になっているかもしれません。

子育てにはいろいろな考え方がありますが、甘やかしすぎないよう注意したいものです。

『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(西剛志 著,アベナオミ イラスト/あさ出版)

子どもの人生を大きく左右する非認知能力6つの力とは?

脳科学者の著者が200以上の幼稚園や教育の現場に携わる中で見えてきた大事なものがあります。

それが非認知能力の6つの力です。

1.やる気・好奇心(内発的動機)

2.自信(自己肯定感)

3.セルフコントロール力(自制心)

4.創造力(発想力)

5.コミュニケーション力(共感力)

6.レジリエンス(困難を乗り越える力)

本書は、世界中のあらゆる脳科学研究をもとに、未就学児、小中高生の子を持つご家庭で使える、脳科学的に正しい「非認知能力を高める習慣」を、マンガと解説で紹介する一冊。

ここにあげてある習慣を、普段の生活の中に取り入れることで、知らないうちにお子さんの生きる力がグングン育ちます!