おもちゃの買いすぎは逆効果?「モノより思い出」が子どもの自信を伸ばす理由

子どもの喜ぶ顔が見たくて、ついつい増えてしまうおもちゃ。でも実は、「モノの増えすぎ」には意外なデメリットも潜んでいます。

脳科学者の西剛志先生がおすすめするのが、“モノ”よりも“思い出”に投資する子育て。なぜそれが、子どもの自信を育てる鍵になるのでしょうか?

西先生の著書より抜粋してご紹介します。

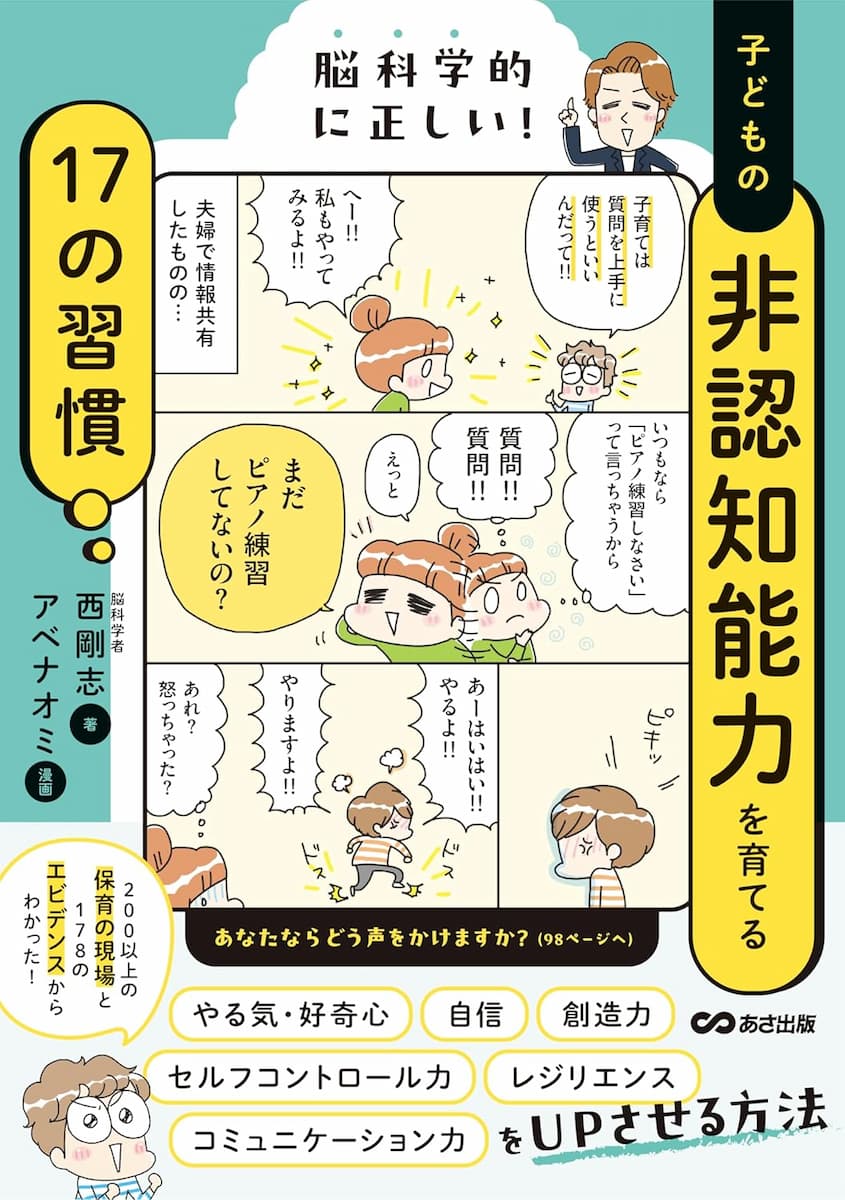

※本稿は、西剛志 著,アベナオミ イラスト『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(あさ出版)から一部抜粋・編集したものです。

体験の思い出は自信につながる

子どものためにお金を投資するなら、何かを買い与えるよりも、体験の機会を提供するほうがおすすめです。なぜなら、モノを買ったときの幸せは長続きしないからです。

みなさんも、ブランドのカバンを買ったときは嬉しいですが、時間がたつと当初の幸せは消えてしまい、「次の新しいカバンを買ってみよう」と思ったことはなかったでしょうか。私たちの脳には慣れという感覚があります。ずっと同じものを持っていると、脳が学習してそれが当たり前だと思ってしまうのです。

しかし、体験はどうでしょうか。家族で旅行して最高の夏休みを過ごした体験、はじめての動物園で本物の動物に出会えて感動したこと、山頂からご来光を見たり、誕生日に素敵なレストランに行ったこと、苦労を重ねてきて成果が出た瞬間など、私たちは体験したときの幸せを、ありありと思い出すことができます。

同じ夕日を二度と見ることができないように、体験は、脳にとってとても貴重なものです。だからこそ、ずっとその気持ちを大切にできるのかもしれません。

こうした体験の思い出は色褪せることがなく、振り返るたびに楽しかった気持ちがよみがえってくるため、子どもの自信にも大きくつながります。

最近は、インターネットや100円均一ショップなどで安くおもちゃが買えるため、たくさんのおもちゃを買い与える(モノに投資する)親御さんをよく見かけます。

しかし、たくさんのおもちゃは、子どもの集中力や意欲を下げてしまうことがアメリカのタフツ大学の研究で報告されています。

子どもはあまりに多くのおもちゃを与えられると、脳に慣れが生じて、遊ぶ意欲が低下し、おもちゃで遊ぶ時間が2倍も減ってしまったのです。よかれと思って投資したことで、逆に子どもの意欲を減らしてしまうリスクがあるのです。

また、モノがたくさん欲しいという子どもは、自尊心(自分自身を大切にする気持ちや、自信、自己肯定感といった感覚)が低いという研究結果もあります。

8〜9歳、12〜13歳、16〜18歳のそれぞれの子どもの自尊心をチェックして、「何があなたを幸せにするか?」というアンケートを行いました。

すると、自尊心の低い子どもは、どの年代も「友だちと過ごすこと」や「楽しく遊ぶこと」よりも、「お金」や「ブランド品(おもちゃも含む)」と答える傾向があったのです。

自信のなさを補うために欲しいモノを手に入れる。すると、一瞬は幸福感に包まれますが、長続きしません。

最近はショッピング中毒になっている人が問題になることがありますが、モノではなく新しい体験を通して喜びを感じることが増えていけば、やめられるかもしれないのです。

体験は創造性も高めるアイデアの源泉

子どもは頭がやわらかく、発想が豊かです。葉っぱとスカーフとの組み合わせで妖精の衣装を作ったり、ほうきとラジコンを組み合わせてリモート掃除マシーンを作ったりと、大人が舌を巻くこともあります。

ただ、葉っぱを見たことがなく、スカーフも知らなかったら、妖精の服は作れません。ほうきやラジコンもそうです。知識や体験が少ないと、生まれてくる発想はどうしても限られてしまうのです。

最近では体験格差という言葉をよく耳にします。特にこの格差は年収に比例するようで、所得が低い家庭ほど学校以外の体験が少なくなっているようです。

しかし、お金をかけなければ体験ができないわけでは決してありません。

自然が豊かな場所や公園へでかけるのもいいですし、図書館では無料でたくさんの本を読めます。無料の科学館、動物園、体育館、地域センターから、スケートボードパーク、ピアノの無料体験までどんなものでも大丈夫です。

ただし、案内役が張り切りすぎるのは禁物です。子どもは大きな変化に恐怖を感じます。

たとえば、本人が行きたがっているわけでもないのに、魚を見るのが好きだから、いきなり釣りに連れて行くなどは、逆に痛みになってしまう可能性があります。

もちろん、たまには「こういう世界もあるよ」と、思い切って未知の世界を体験させることも大切ですが、できれば、前もって本や動画で予習をしておくなど、未体験への恐怖感を少しでも和らげ、興味を持ってもらうことからはじめるのがおすすめです。

ちょっとした不便の体験が考えるきっかけになる

今の子どもたちにはかわいそうな面もあります。世の中が便利になった結果、本来できる体験の機会が奪われているからです。

たとえば、インターネットは便利で、必要なことだけを効率よく調べられます。欲しいものもすぐに探せて、自宅まで届けてもらえます。

ただ、便利だからと使っていると、今度は購入や閲覧の履歴から、自分の趣味に合ったものばかりが、ネットなどでおすすめされるようになります。これでは、なかなか体験の世界は広がりません。

よくウィンドーショッピングしていると、思いがけず素敵な商品と出会うことがあります。みなさんにも、自分が思っていたものではないけれど、意外とこんなものが好きなんだなと思った経験はないでしょうか。

書店で目的の本のところに行こうと思ったら、まったく違うジャンルの棚に自分が求めている本があったなんてこともあるはずです。

ネットで買うよりも面倒に思うかもしれませんが、自分にとって本当に必要な情報を広げる出会いの場はこういったところにこそあったりするのです。

私の知り合いのある有名な幼稚園の園長先生が面白いことを言っていました。

今は便利な世の中だから、わざと園の中に不便なところを作っているというのです。園舎はとてもキレイで新しいのですが、わざとドアと壁に隙間が開くようにしています。すると、冬はすきま風で寒いため、園児たちはどうやって部屋を暖かくしようかを考えるそうです。

よい体験だけでなく、ひとつ一つの不便な体験も確実に子どもを成長させていきます。

インターネットや、衣食住まで、子どもにとって便利な世の中だからこそ、少しばかりの不便な体験を大切にしてください。

『脳科学的に正しい! 子どもの非認知能力を育てる17の習慣』(西剛志 著,アベナオミ イラスト/あさ出版)

子どもの人生を大きく左右する非認知能力6つの力とは?

脳科学者の著者が200以上の幼稚園や教育の現場に携わる中で見えてきた大事なものがあります。

それが非認知能力の6つの力です。

1.やる気・好奇心(内発的動機)

2.自信(自己肯定感)

3.セルフコントロール力(自制心)

4.創造力(発想力)

5.コミュニケーション力(共感力)

6.レジリエンス(困難を乗り越える力)

本書は、世界中のあらゆる脳科学研究をもとに、未就学児、小中高生の子を持つご家庭で使える、脳科学的に正しい「非認知能力を高める習慣」を、マンガと解説で紹介する一冊。

ここにあげてある習慣を、普段の生活の中に取り入れることで、知らないうちにお子さんの生きる力がグングン育ちます!