子どもの体験選びは、親の想いより子どもの興味を重視すべき理由

子どもにさまざまな体験をさせることは、親としての願いです。しかし、「親が望む体験」と「子どもがやりたい体験」にはギャップがあることも。

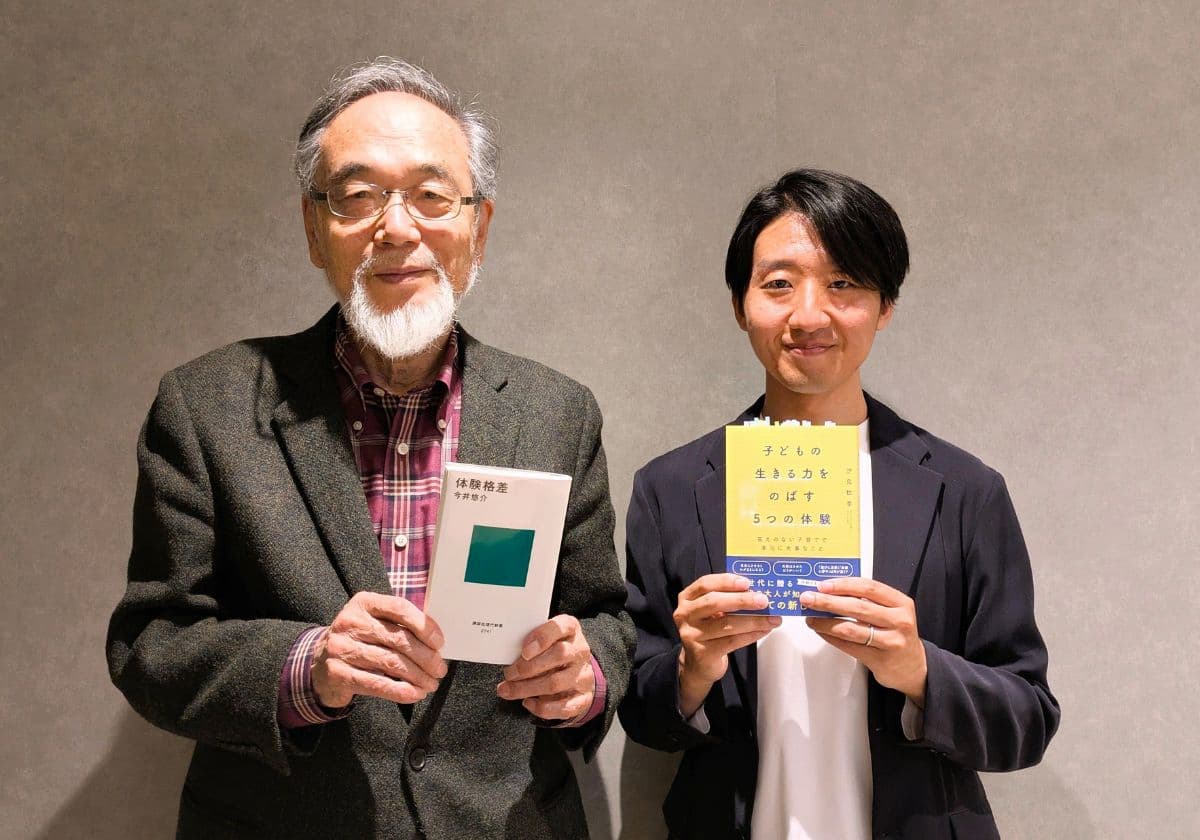

『子どもの生きる力をのばす5つの体験』(辰巳出版)の著者で、児童教育の第一人者である汐見稔幸先生は、「どうするかは子どもが選ぶもの」と語っています。また、『体験格差』(講談社)の著者、今井悠介先生も、子ども自身が興味を持つ体験を選ぶことの重要性を説いています。

今回は、二人の専門家が語る「子どもにとって本当に大切な体験」についての対談を、全2回の記事でお届けします。

※本記事は後編です。前編はこちら

子どもは自らが「やりたい」と思ったことで育つ

今井悠介先生(以下 今井):私の息子はもうすぐ5歳になりますが、保育園の環境と小学校の環境のギャップがすごいなと、最近そんなことを感じています。一気に方針が変わりますよね。

汐見稔幸先生(以下 汐見):点数で評価される世界に入っちゃうんですよね。

今井:いきなり「勉強」というかたちで覚える学習体制の中に入ることになって、自分で体験しながら学ぶ機会が減ってしまうようなタイミングでもあるような気がします。

先生の著書の中に、子どもの運動能力の話がありましたよね。運動を指導者から教わった園よりも、自由にのびのびと走り回っていた園の子どもたちのほうが運動能力が伸びたという……。

大人の都合でやらせてもダメだという、象徴的なエピソードですよね。

汐見:あれは見事だよね。

今井:子どもたちが何に関心をもっているか。それを大人がどう観察して見極めるか、それによってどんな環境をつくるか、そこをもっと考えたいですね。

今、私たちがやっている活動でも、親がやらせたいことと子どもが関心をもっていることが違う、という場合が多くあります。そこに難しさを感じながらも、やはり子ども主体であることを大切にサポートしています。

汐見:少し前の時代までは、「体験が大事ですよ」なんてことを言わなくてもよかったんです。今はネット社会になって、耳や目から情報を得る「二感体験」が多くなってしまった。だから、五感を通して行う体験の重要性を訴えなければいけない。

そうすると子育て中のみなさんは、「いろいろな体験をさせなければいけない」「能動的な体験をさせなければいけない」と強く思ってしまうことがあるようです。

でも、自然をぼーっと眺めたり野原で季節を感じたりすることが大好きだった子どもが、大人になって思想家として活躍していたりもするんですよ。自然を眺めたり風を感じたり、日差しのやわらかさを知ったりして、ひょっとすると見逃してしまうようなことを感じとる練習ができていたのかもしれません。

身のまわりの環境をじょうずに活かしながら、自分の心を耕していた。そういうことだと思うんです。

僕が子どもの頃の話をすると、職人さんとの出会いは大きかったですね。

暖簾を作る人は、ピンと張った布を吊り下げて、空中で真剣に絵を描いていく。その姿を、4~5歳の僕は下から見ていたわけです。それをじっと見ながら「ここで声をかけちゃいけない」「咳をしてもいけない」というのがわかっていたし、「大人ってかっこいいな」とも感じていました。

やがて自分が大人になるとき、どういう大人になりたいかというイメージの一つに、たしかにその姿がありました。

今井:最近、小学生を対象に始めた「ハロカル」という新しい事業でも、子どもたちの体験活動を通じて地域の関係性が育まれることを大事にしています。地域とのつながりも大切ですよね。

親にできることは、体験のチャンスを提供すること

今井:体験の問題を語るときの難しさに、「格差とは何か、違いとは何か」というのがありますよね。たとえば、私の活動拠点である墨田区は職人さんが多く、受け継がれてきた文化もある。けれども、自然の中でダイナミックに遊ぶ場所はありません。

でも、そういう違いはどこにでもあって、地域の特徴であり良さであると思っています。それは家庭にも言えることです。

体験したいことがあるのに、生まれや家庭環境の違いで阻害されてしまっている部分があるのも事実。それを一つ一つ取り除いていくことは社会の役割なので、違いが格差を生まないように、子どもたちが公平に体験にアクセスできるよう環境を整えていきたいと思っています。

汐見:体験の中で何に心を打たれるか、何を考え続けるかは、その人次第。偶然に任せるしかないですからね。「これに興味をもちなさい」と言われてできることでもありません。

大人が子どもたちにいろいろな体験をしてほしいと願うことはとても大事ですが、どうするかは子どもが選ぶものだと思っています。

僕も自分の子どもにそうしてきました。

真ん中の子どもが3歳になる頃、公団住宅にいたときに「お父ちゃん、庭って何?」って聞かれたんです。この子は庭を知らないのか、と少しショックを受けつつも、子どもたちが大人になる頃に自然との共生はますます課題になっているだろうから、庭を知らないのはまずいなと思いましたね。

それで休日には、海や山など自然の中に子どもたちを連れていくようになりました。そこでの体験がどう活きたかはわかりませんが、「庭って何?」と聞いた子は今、森林評価士という仕事に就いています。

今井:興味に合わせて適切な体験機会を用意したり、感じたことを一緒にふり返ったり、言語化して発想の転換を手助けしたり……。

そういう大人、親の存在って本当に大事ですね。

汐見:親自身が自分の人生に満足できている人がいるとしますよね。たくさん好きなことをやったし、右往左往した苦労も肥やしになった。人生とはそういうもので、その中で楽しみながら自分の物語をつくっていくものだと。そんなふうに考えられていたら、自分の子どもに対しても、同じようにさせてあげられると思うんです。

でも、自分がやりたかったことが十分にできなかったとか、偏差値を上げられなかったとか、経済的に苦しくて勉強させてもらえなかったとか……。それが悔いとして残っていると、「ああなっていたら、いい人生だったはず」という考えを子どもに託してしまうことがあるかもしれません。子どもの人生は子どものものだと頭ではわかっていても、なかなか素直になれないものです。

今井:やらせすぎてしまったり、やってみたいことを実現できないというのがあると、子どもは苦しくなりますよね。それが体験格差など教育課題にもつながってしまうのかなと思っています。

汐見:親は後ろから心配していればいいんです。前に出て引っ張ってはいけない。子どもが失敗したら、そうなったときに相談に乗ってあげるといいと思います。

もしも、親として何をすべきか悩んでいる人がいるとしたら、まずはこの複雑な社会の中で何とかうまくやってきた自分自身のことを、「いろいろあったけど、なかなかいいんじゃない」と思えるといいかもしれませんね。

(取材・文:辰巳出版)

汐見稔幸

2018年3月まで白梅学園大学・同短期大学学長を務める。東京大学名誉教授、日本保育学会会長、全国保育士養成協議会会長、白梅学園大学名誉学長、社会保障審議会児童部会保育専門委員会委員長、一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事。

今井悠介

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事。1986年生まれ。兵庫県出身。小学生のときに阪神・淡路大震災を経験。学生時代、NPO法人ブレーンヒューマニティーで不登校の子どもの支援や体験活動に携わる。公文教育研究会を経て、東日本大震災を契機に2011年チャンス・フォー・チルドレン設立。6000人以上の生活困窮家庭の子どもの学びを支援。2021年より体験格差解消を目指し「子どもの体験奨学金事業」を立ち上げ、全国展開。

子どもの生きる力をのばす5つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと(汐見稔幸 著/辰巳出版)

子どもを育てるときに、本当に大事なこと─それは豊かな経験をたくさんさせてあげることです。なぜなら、子どもの将来の育ちに影響が出てくる非認知能力は「体験」をすることによって育つからです。子どもが情報だらけの社会の中で上手に考え、判断できる人間に育てるにはどうすればいいのか。「体験」の豊かさがどんな影響を及ぼすのか。誰も教えてくれない、けれど、親が知っておくべき「子育てで本当に大事なこと」をまとめた一冊です。

『体験格差』(今井悠介著/講談社)

習い事や家族旅行は贅沢?

子どもたちから何が奪われているのか?

この社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態とは?

日本初の全国調査が明かす「体験ゼロ」の衝撃!