マッチを使ったことがない…子どもたちが“本物に触れる”原体験から学ぶこと

「勉強だけでは身につかない 社会につながる人間力を子どもたちに…」というキャッチコピーを掲げている民間学童「キッズベースキャンプ(KBC)」。創業者の島根太郎氏は、創業した当初から野外活動を重要視してきたそうです。

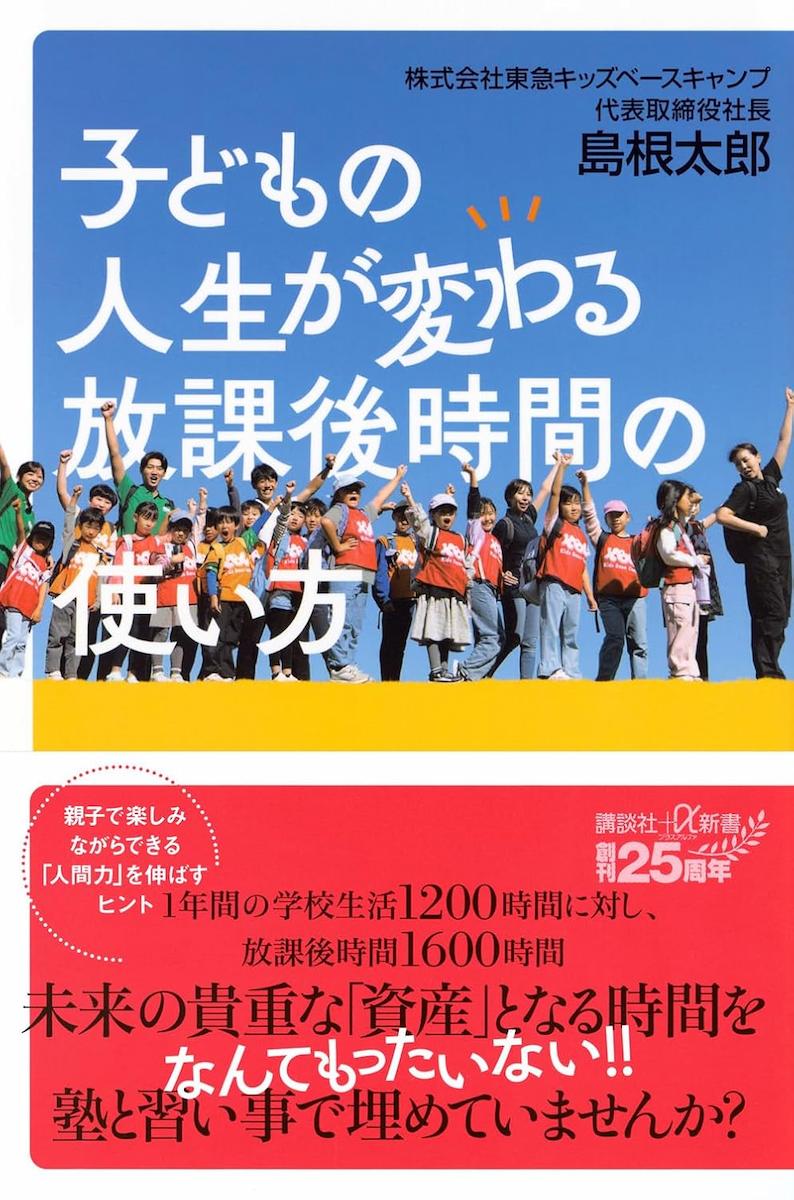

マッチで火を点ける、スコップで穴を掘る…“本物に触れる体験”を通して、子どもたちが感じ取るものとは? 島根太郎著『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』から紹介します。

※本稿は、『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』(島根太郎/講談社)から一部抜粋・編集したものです。

野外活動を重要視してきた一つのきっかけ

KBCを創業した当初から、私は野外活動を重要視してきました。一つのきっかけとなったのは、子どもたちと交わしたこんな会話でした。

「マッチを擦ったことがある?」

「ない!」

予想以上に、多くの子がマッチで火を点けた経験がありませんでした。なかにはマッチそのものを知らない小学1年生も。たしかに都市部で暮らしていると、子どもが自分で火を点ける場面はなかなかありません。あったとしても、キッチンのガスコンロくらいのものでしょう。

そのままでもいいのかもしれませんが、ボーイスカウト出身の私は子どもたちに本物に触れる機会を作ってあげたい、と思ったのです。教育的観点というよりも、個人的な想いが先にあったのは否めません。

知的好奇心を育てる本物に触れる体験

そこで、KBCの1号店があった世田谷区桜新町の近くにある「駒沢はらっぱプレーパーク」をお借りして、アウトドア体験を始めることにしました。駒沢はらっぱプレーパークは、子どもが「やってみたい」と思うことを、なるべく何でも実現できるようにした遊び場で、世田谷区と地域住民が協働で運営している公園です。

木登り、穴掘り、工作、水遊びなど、好奇心全開で遊べる空間。私はボーイスカウト時代の経験を活かし、雨天でも使える蠟マッチの扱い方を教え、薪割りにも挑戦してもらいました。

マッチを手に「火傷するかもしれないから、よく使い方を見ておくんだよ」、鉈を手に「間違って足を切ってしまうかもしれないから、よくやり方を見て、真似するんだよ」と伝えると、本物の道具を使う高揚感とともに一人ひとりの顔がピリッと緊張した表情になったのを覚えています。

大人の経験や価値観で「こうあるべき」と決めつけない

意外だったのは、子どもたちがスコップで穴を掘ることに夢中になったことです。土いじりの経験が少ないからか、いつもの公園の砂場とは比べものにならないくらい広いからか、たくさんの子が汗だくになりながら黙々と穴を掘り続けていました。

穴掘りには決まったゴールも、勝ち負けもありません。本人が掘って、掘って、それぞれの好きな形と大きさ、納得のいく深さに達して満足したところがゴール。大げさな言い方かもしれませんが、本人の主体性そのものが穴の形になっているのです。

お昼には飯盒炊飯をしました。火加減が一定でない中で「ちょっと焦げの匂いがしてきたな」「水蒸気の様子がおかしいぞ」と、五感を使って状況を判断し、炊飯器を使わない米の炊き方を学びました。

食事の後は大人も子どもも一緒になっての尻尾取り鬼。泥だらけになって遊んだ思い出は私の原点で、この日の経験が今のKBCのサマーキャンプの基礎となっています。

こうした本物に触れる体験のきっかけは私たち大人が用意しますが、そこで何を感じ取るかは子どもたちのもの。大人の経験や価値観で「こうあるべき」と決めつけるのではなく、子どもたちの気づきと考えを尊重することが大切です。

『子どもの人生が変わる放課後時間の使い方』(島根太郎/講談社)

小学生の1年間の学校生活1200時間に対し、放課後の時間は1600時間。

この未来の貴重な「資産」となる時間を、塾や習い事だけで埋めていませんか? なんてもったいない!!

1600時間を「未来への投資をする時間」と考えると、小学生のうちにまず優先してやるべきことは、学校や塾の勉強での認知能力の向上ではなく、社会につながるための人間力=非認知能力をいかに育むか。

この人間力は、自立した個を確立のための自己肯定感、粘り強くものごとを進める力などの「自分軸」と他者とかかわるためのコミュニケーション力などの「社会軸」の二軸からなります。

と言っても難しく考える必要はありません。

基本は子どもたちのやりたい気持ちを信じて、周りの大人たちはそれをサポートすること。

民間保育園・学童を広く展開する著者が、多くの子どもたちと接し、キッズコーチと子どもたちのかかわりを通じて学んできたヒントを明かします。

むしろ、忙しい保護者にこそおすすめの楽しみながらできる子育ての提案です。