「落ち着きがない子」は好奇心旺盛?子どもの主体性を育む3つのポイント

主体性があって好奇心が旺盛な子どもに対し、親は落ち着きがないのでは?と心配になることがあるかもしれません。「少し目を離すと何をしでかすかヒヤリとする…」「手がかかるなあ」と思っていたとしても、見方を変えれば「これからの時代を生きていける子」の可能性を大いに秘めているのです。その力を存分に伸ばしてあげる方法とは?

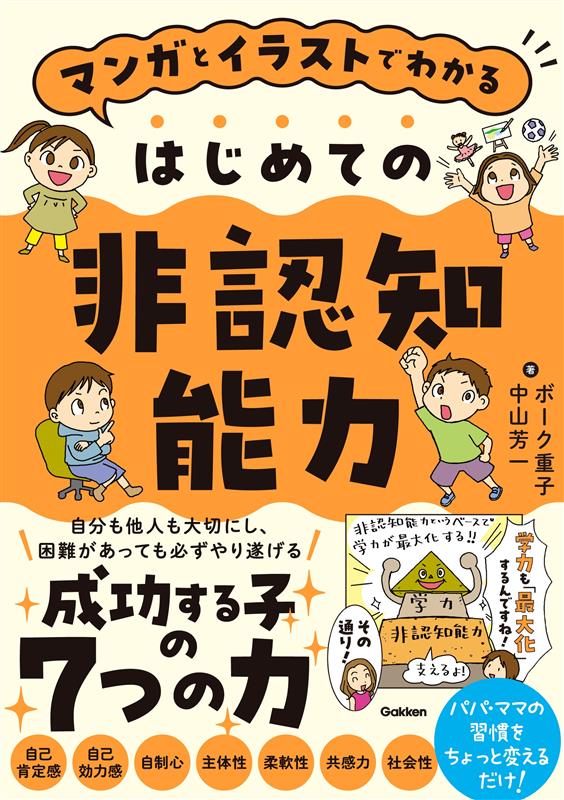

全米優秀女子高生を育てたボーク重子さんと大学教授の中山芳一先生の理論を取り入れた『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』からご紹介します。

※本稿は、ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。

主体性(やる気のある子)

主体性のある子はまず、好奇心が旺盛です。好奇心とは「これってなんだろう」「不思議だなあ」と思う非認知能力で、「やりたい!」という主体性のきっかけとなるもの。

一見すると「うろちょろ」「落ち着きがない!」と思える行為、実はいろんなことに興味を示している姿で、好奇心が旺盛なのです。

その反対は指示待ち。指示待ちの子は、自分の意見はなく、言われたことだけやる。でも、言われた以上のことはやらない…といった傾向にあります。

それってある意味大人から言われたことをきちんとやり、言われないことはやらない、手のかからないお行儀のいい子でもあります。これが従来の「いい子」でした。

でもこれからの社会では、従来のいい子では生きていくのは難しくなりそうです。学校でも評価の対象に「主体性」が組み込まれ、探究学習という自ら課題を見つけて学んでいく学習形態が普通のことになっています。

うろちょろの好奇心が問われることに!

だからもし自分の子が「手がかかるなあ」と思っているとしたら、実は「これからの時代を生きていける子」なのかも!

これからの社会を力強く生き抜くのは、自分で考えて、自分で選んで、決めて、自ら行動する「主体性のある」子どもです。

学ぶ楽しさを知っている子は伸びる

変化の激しい「人生100年時代」は、学び続ける時代でもあります。主体性を大切にして「学ぶ楽しさ」を知っていれば、どんなときも自らやりたいことを見つけて自分を成長させることができます。習い事はそんな機会の1つ。そう思うと、子どもの気持ちを尊重して、「子ども自身に」選ばせてあげたいって思えてきますよね。

それに、嫌い・苦手なことにはやる気は出ないし、上達もしないし、何より楽しくないので笑顔が消えていきます。親は「子どものため」「やってほしい」って思っても、そこはグッと我慢して子どもの声に耳を傾けることが重要です。

「主体性」を育てたいならどっちの言葉を選ぶ?

〇:どっちがいい? どれがいい?

✖:これにしなさい! これもやりなさい!

✖の声かけを思わずしちゃうけど、これも「親の愛ゆえ」なのです。

(1)世間から見て恥ずかしくない子という親の愛

「このくらいやっておくべき」

(2)失敗してほしくないという親の愛

「あなたのためを思って」「将来、役立つからやりなさい」「無駄だからやめなさい」

大人には「やってよかった」「やめとけばよかった」という経験がたくさんあります。

そして自分がやって(やらなくて)後悔したことを繰り返してほしくないから、「あなたのためを思って」と言ってしまう。でも、それって実は「押し付け」なのです。

変化の激しい社会では親の経験則は全然役に立たない可能性もあるし、何より押し付けは子どもの個性を無視してしまうので、自己肯定感を下げてしまいます。

「できることは全部やってあげたい」という親の愛。「あれもこれも」はオーバープログラムと言って、主体性の成長を阻害してしまいます。親が全部指示してしまうと、子どもは「次は何するの?」と自分で考えずに、指示待ちになってしまいます。

「自分ができなかったことをさせてあげたい!」と思う気持ちはこらえて、心の中に留めておくほうが子どもの主体性を育みます。

主体性を育む非言語のコミュニケーション

人は「自分で選んで、決めたとき」に、責任を感じて行動に移りやすくなり、またやり抜く力も高まります。そのためにも主体性を育む3つのポイントを押さえた声かけを実践しましょう。

(1)経験値…「やりたいことがない」理由の1つに、「知らない」ことがあります。そんなときは子どもの経験値を上げてあげることが大事です。

(2)選択肢…経験値を上げる際、選択肢は「具体的」で「すぐに結果が出るもの」をいくつか提案してあげましょう。選びやすいですし、たくさんの時間とお金をかける前に、それが自分の「やりたいこと」なのか「もう少しやってみたい」のか「好きじゃない」のかを知ることができます。

(3)子どもの意見に耳を傾ける…まずはどんな意見も「そうなんだね」と肯定します。

親が選んでほしいものを、子どもが選ばないときはがっかりしますよね。でもそこはグッと堪えて、笑顔です! それが子どもの自分で決めて行動する力を応援します。

ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)

AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。