「電車で騒ぐ子」は親のしつけ不足? 外からは見えない子育てのリアル

公共の場で、子どもが大きな声で騒ぐ・・・そんな状況に悩んだ経験のある方は、多いのではないでしょうか。

「親のしつけがなっていない」と非難されがちですが、子育て中の親たちが抱える葛藤や現実とは、どのようなものなのでしょうか。

小児精神科医・内田舞先生が、自身の子育て経験を通して感じた“世間の目”と“母親目線での子育てのリアル”を、著書から抜粋してご紹介します。

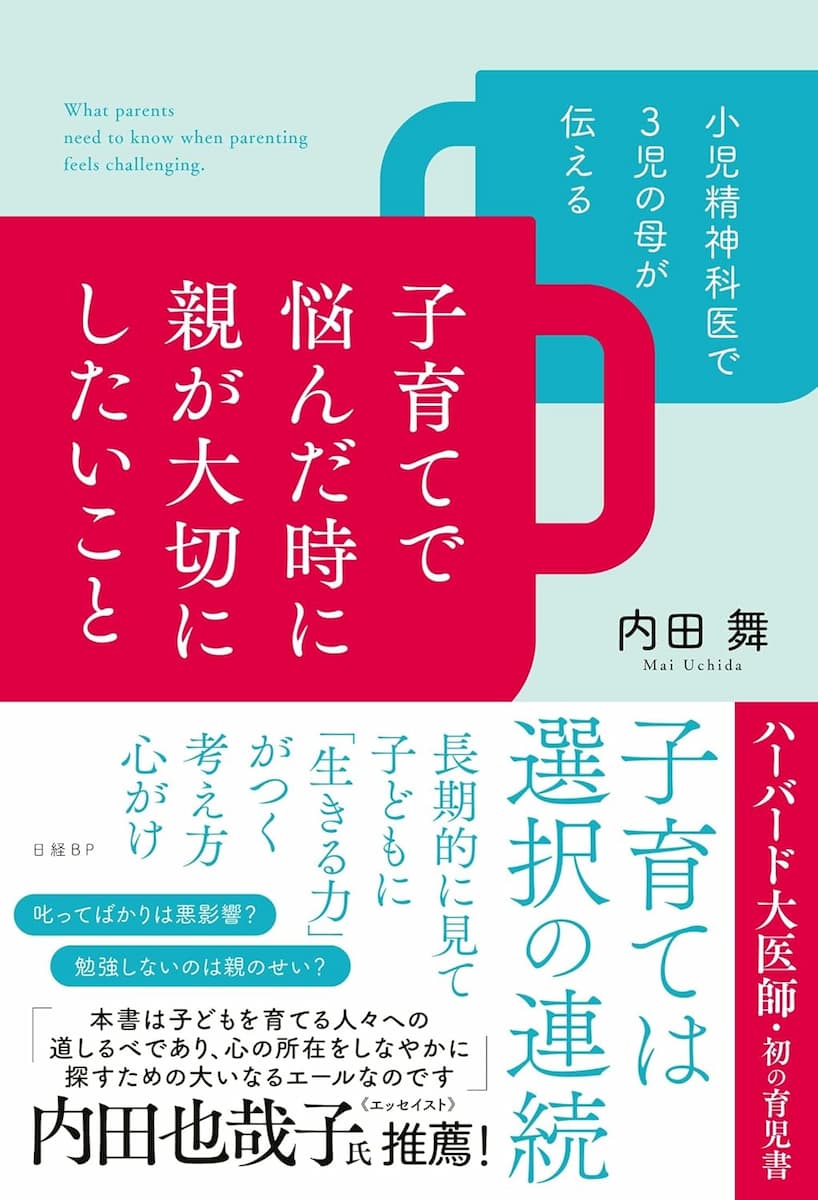

※本稿は内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

正しい子育てをすれば「お行儀のよい子」になるのか

「母親像」に限ったことではありませんが、日本社会では、単一の指標で評価されることが多いように感じます。あるべき「母親像」「父親像」「子ども像」というのがあって、そこから外れてしまうことに誰もが恐怖を抱えているところがあります。特に、子育てという正解のない営みにおいて、「理想の母親像」を求められることは、不安を強め、母親の自信を奪うことになるのです。

日本のお母さんに与えられているプレッシャーの大きさというのは、計り知れません。あるべき「母親像」に求められる膨大なチェックリストがあって、そのすべてをクリアしなくてはならないという“圧“がすごいのです。ただ、渦中にいると、そのことになかなか気付きません。

私自身も、子どもを連れて日本に帰国すると毎回「自分はダメな母親なのではないか」と思って落ち込むことがあります。息子たちが、公共の場で動き回ったり、声を出したりすると、周りの人から「座って待てないのは、母親のしつけがなっていないからだ」と責められているような気持ちになります。

しかし、子どもを育てていると、子どもというのは親の思い通りにならないものだということがわかります。

「こんな風に育ってほしい」と思ってやることが、ことごとく裏目に出ることもしばしばです。私も試行錯誤の日々なのですが、「私が何かしたからうまくいった/うまくいかなかった」というよりも、結局はそれぞれの子どもが元々持っている才能や気質に多少対応しているといった程度のことなのかもしれないと思うようになりました。

例えば電車や飛行機の中で小さい子どもが泣いたり奇声を上げたりしていると、「なぜ静かにさせられないのか」と親に批判的な目が向くことは少なくありません。SNSなどでも時々、そうした論争が起こります。でも実際は、子どもによっては親が何を準備し、どう対応したとしても、ぐずって泣いたり騒いだりすることは避けられない場合があります。

子育てとは常に「正解」のやり方があるというものではありません。「正しいやり方をすれば、どんな子どもでも礼儀正しくお行儀のよい子どもに育つはず。お行儀よくできない子どもは、親が正しい子育てをしていないからだ」というロジックは成り立ちません。

もちろん、仕事帰りで疲れていたり、長時間のフライトで眠りたいと思っていたりする人にとって、子どもの泣き声はうるさく迷惑に感じるでしょう。私も子どもと一緒に電車や飛行機に乗る時には、できるだけ子どもたちが静かにしていられるよう、事前に外でたっぷり遊ばせたり、お気に入りの本を持ち込んだりして努力はしますが、それでもうまくいかないことはあります。

また、私が小児精神科で診ているお子さんの中には、発達障害の特性のために、一つの場所で座ってじっとしていることができないお子さんもたくさんいます。今では、こうした発達障害は、生まれながらに本人が持っている脳の特性によるものだということが科学的に明らかになっていますが、いまだに「親の育て方のせいだ」と誤解されて親が苦しむこともあるようです。特に、子どもと出掛けることが多く、社会的プレッシャーのかかりやすい母親に、こうした誤った責任追及の矛先が向けられることが多く、その結果、母親が自分を責めてしまうのです。

内田舞(著)『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)

ハーバード大小児精神科医で3児の母でもある内田舞さん、初の育児書!

内田也哉子氏(エッセイスト)推薦

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。

本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

子育ては選択の連続。

長期的に見て子どもに「生きる力」がつく親の考え方、心がけとは――。

「子どもが勉強できないのは自分のせい?」「一緒にいる時間が短くて申し訳ない」・・・

いろんな思いを抱えながら子育てに向き合う親へ向けて、【専門性】×【育児の実体験】でアドバイスとエールを送ります。