怒りすぎ防止にも!子どもを叱る前に試したい「再評価」とは?

つい叱ってしまったあと、「あんなに怒る必要はなかったかも」と後悔した経験はありませんか? 児童精神科医であり、3児の母でもある内田舞先生によると、そんなときには「再評価」が有効なのだそうです。

怒りの裏にある本当の感情や理由を自分で見つめ直し、子どもと建設的な関係を築くための脳の使い方を、実際のエピソードとともに紹介します。

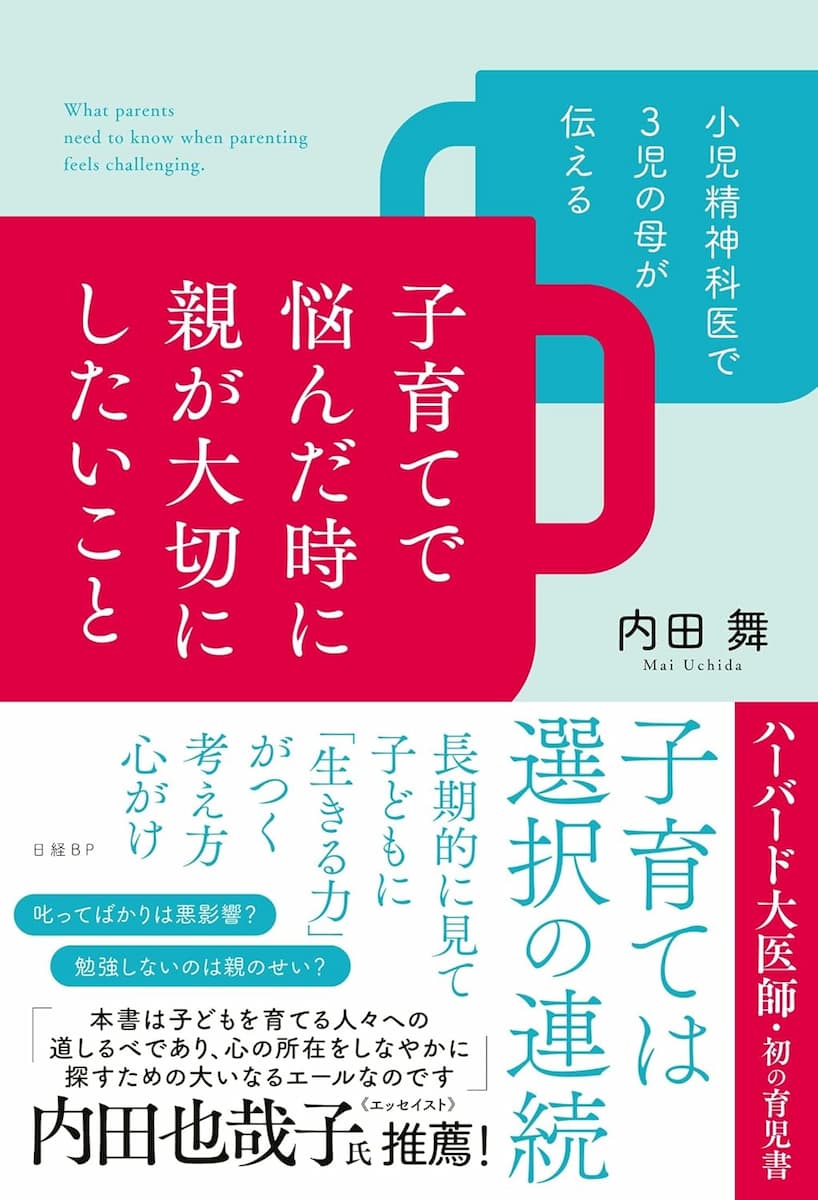

※本稿は内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。

「どうやったら叱らずに済むか」を考える―再評価のすすめ

「強く叱ったり罰を与えたりするのはよくない」「叱っても効果はない」と頭ではわかっていても、子どもを目の前にすると、どうしても声を荒らげて叱ってしまうことはあります。ですから、「叱り方」というよりも、「どうやったら叱らずに済むか」を考える必要がありそうです。自分の感情、特に怒りをコントロールするのは本当に難しいのですが、そのために役立ちそうなテクニックの一つに「再評価」があります。

私はいつも、長男を車で習い事に送っているのですが、その日は準備が遅くなり、出掛けるのがギリギリの時間になってしまいました。長男と一緒に急いで車に乗り込み、エンジンをかけて、車をガレージから出すためにバックしようと後部座席を見ると、息子はまだちゃんと座っておらず、シートベルトもしていませんでした。私はそれを見て思わず「今すぐ出発しないと遅れちゃうのに、なんでまだ座ってないの?」と怒ってしまいました。

子どもがいると、本当によくあるシチュエーションだと思います。「時間がないのはわかっているのに、どうしてさっさと座ってシートベルトをして準備ができないんだろう」「そもそも自分の習い事に行くために、急いで車で送ってあげようとしているのに、なぜわざわざ足を引っ張るようなことをするんだろう」……。こんな時はいったん怒り始めると、つぎつぎに怒りの“もと“がわいてきて止まらなくなってしまいます。

イライラしている時は、ついそれを「怒り」として発現させ、自分以外の誰かに対してぶつけてしまうことがあります。後で落ち着いて考えると、それはフェアではないことがよくわかるのですが、子どもというのは自分よりも弱い立場にあるので、絶好の「怒りをぶつける対象」になってしまうのです。

息子は、私の怒った声を聞いて、慌ててシートベルトをしていました。

そんな様子を見ていると、「息子も習い事には遅れたくないだろうし、さっきはそのために頑張って宿題を終わらせていたのに」と、罪悪感がわいてきました。

そして私は息子に、「今、怒っちゃってごめんね。時間がないと思って焦っていると、イライラしちゃうんだよね。でもこれはママが焦ってイライラしているだけで、あなたのせいでイライラしているわけじゃないの」と声を掛け、続けてこう言いました。

「ママは、遅刻して(習い事の)先生を待たせるのは申し訳ないし、先生に『時間が守れない、だらしないお母さんだ』と思われるのは恥ずかしいから、出発を遅らせたくないと思ってしまったの。でも、あなたがシートベルトをするのが30秒早くても遅くても、到着する時間が大きく変わるわけじゃないよね。それに、習い事に行くために時間通りに出るのはママの責任だから、遅れてしまってもあなたのせいではない。だから、ママがあなたを怒ったのは間違っていたと思う。次からは、今日みたいに怒ってしまう前に、そのことに気付くようにするね。できればあなたも、ママが急いでいる時は、協力してくれるとうれしいな」

すると息子は、「それはわかるよ。僕も機嫌が悪い日は、別にいじわるしたいと思っているわけじゃないのに、いじわるなことを言っちゃうことがあるんだ。僕もママが急いでいる時は、早く出発できるように協力するね」と言ってくれました。

息子との会話が、いつもこの時のように平和に解決されるかといえば、まったくそうではありません。「ああ、また怒りを爆発させてしまった。あんな言い方をしなければよかった」と罪悪感にさいなまれたり、反省したりすることはしょっちゅうです。それでも、「自分が今、何について叱っているのか」「子どもに怒りをぶつけているだけなのではないか」などと分析してみることは大切だと考えています。「子どもが好ましくない行動をしていたからそれを叱った」と思っていた行動の多くが、実は、単に自分の「怒り」をぶつけていただけだったことに気付くことも多いです。

このように、ある出来事について、モヤモヤ、イライラ、怒り、嫉妬、落ち込みなどのネガティブな感情が湧き出た時に、いったん立ち止まって、その感情を再度「本当にこんな感情を感じる必要があるのか」と客観的に評価し、その状況や感情をポジティブな方向に持っていく心理的プロセスに、「リアプレイザル(Reappraisal)」があり、日本語では「再評価」と呼ばれています。

再評価は、精神科医であり脳科学者でもある私の研究テーマの一つです。このプロセスには科学的な根拠もあって、私たちの研究では、再評価を行うと、脳の中でも「感情を生む」扁桃体という部位と、「論理的な思考をつかさどる」前頭前野という部位が協調して働くことが明らかになっています。不快な状況や混乱が起きると、扁桃体が刺激されて不安や恐怖などの気持ちを作り出します。しかし再評価によって「本当に今、このネガティブな感情が必要なのか」と、状況を客観的に評価すると、前頭前野が働いて冷静に思考し始め、扁桃体の発火を抑えることが可能になるのです。

こうして説明すると、何だか複雑なプロセスのように聞こえるかもしれませんが、先ほどのエピソードで、子どもに怒ってしまったあと私が行ったのも再評価です。自分の気持ちを再評価した結果、私の怒りの原因は、子どもの行動ではなく、時間に遅れそうになっていることへの焦りや、「遅刻すると先生をお待たせしてしまい申し訳ない」「時間管理ができないだらしのない親だと思われたくない」という自分自身の気持ちから来るものだとわかりました。そして、その再評価の結果を息子にも伝えて謝り、協力を求めたのです。

内田舞(著)『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)

ハーバード大小児精神科医で3児の母でもある内田舞さん、初の育児書!

内田也哉子氏(エッセイスト)推薦

「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。

本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」

子育ては選択の連続。

長期的に見て子どもに「生きる力」がつく親の考え方、心がけとは――。

「子どもが勉強できないのは自分のせい?」「一緒にいる時間が短くて申し訳ない」・・・

いろんな思いを抱えながら子育てに向き合う親へ向けて、【専門性】×【育児の実体験】でアドバイスとエールを送ります。