教育の不安やあせりが解消されないのはなぜ? 子どもの“学び体質”を育むために親がすべきこと

ネット記事や周りの話を聞いて、「子どもに勉強させなきゃ」とあせる親御さんは多いでしょう。子どもが自分から学びたくなる“学び体質”を育むには、子どもだけではなく親自身も土台も育てることが重要なのだそうです。

親子ともに土台を育てる2つの「KISS」とは? 岩田かおり著『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』から紹介します。

※本稿は、『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から一部抜粋・編集したものです。

自分から学ぶ子は「KISS」で育てる

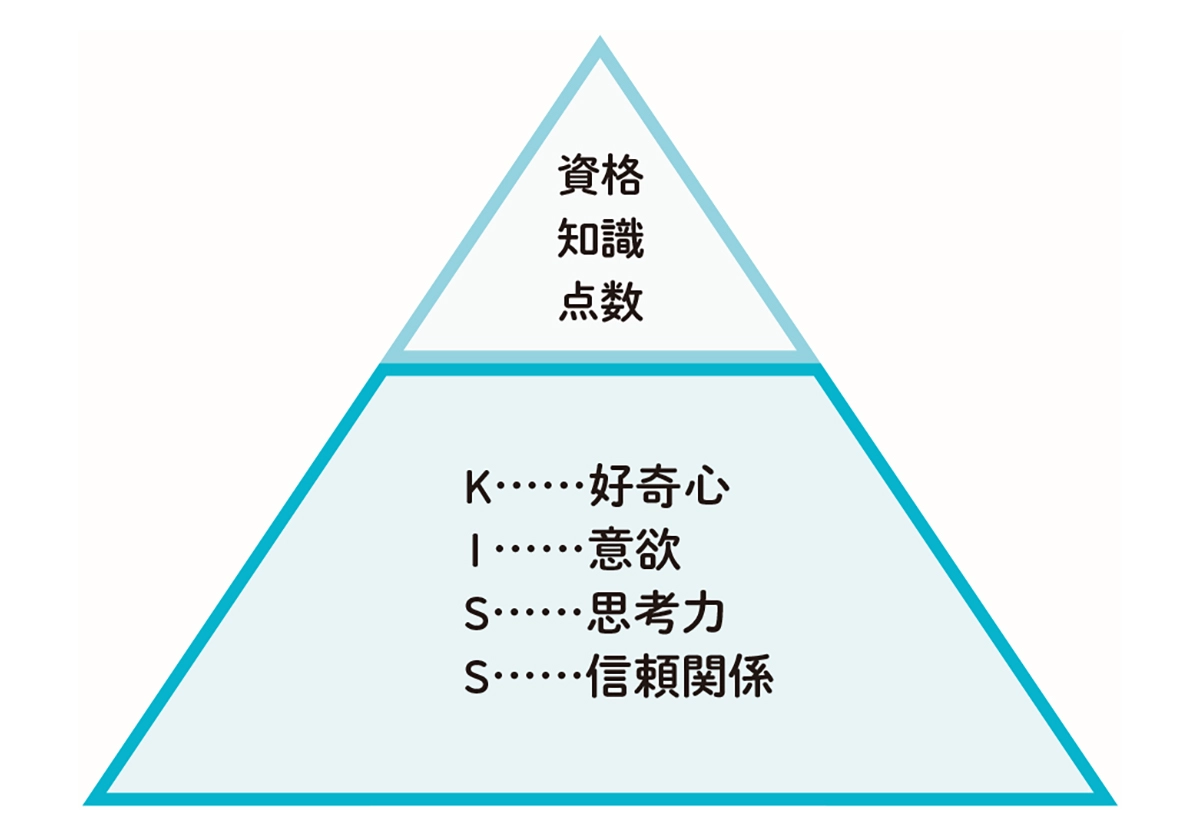

戦略的ほったらかし教育の実践法を紹介する前に、この教育法の基盤になる、親子ともに「KISS」で育てるという考え方を説明します。

K……好奇心

I……意欲

S……思考力

S……信頼関係

戦略的ほったらかし教育では、この4つを親がしっかりと育むことで、図にある大きな三角形の土台を整えます。

図の大きな三角形の上部にある、小さな三角形は偏差値や資格などの点数で測れる力です。子どもの好奇心や思考力などの土台があるからこそ、小さな三角形にある資格や知識、テストの点数などの習得に向かっていくことができるのです。

そして、この小さな三角形に親はタッチしません。

なぜなら、親の役割は先生のように勉強を教えることではなく、教養を増やすサポートをすることだからです。

子どもが「どこかで見たことがある! 聞いたことがある!」と感じる経験を与えることが親の大切な役割となります。

子どもが自ら学び始める「学び体質」ができあがる構造

賢い子に育てようと思うばかりに、「ドリルをやらせなきゃ」「漢検の勉強をさせなくては」と、小さな三角形ばかりに注力していないでしょうか? 三角形の土台がき ちんと整っていないと、小さな三角形はうまく構築できません。

土台がしっかりしていれば、自然と「漢検を取ろうかな?」「ドリルをしたいな」と資格や知識に向かっていけます。小さな三角形には、子ども自身が自ら向かってい けるようになるのです。

そのため、親子で二人三脚になる必要もありません。これが、親がガミガミ言わなくても子どもが自ら学び始める「学び体質」ができあがる構造です。

子どもを「KISS」で育てると同時に不可欠な親自身の「自分理解」

子どもを「KISS」で育てると同時に不可欠なことがあります。

それは親自身の「自分理解」です。

子育ての話なのに、なぜ自分理解? そんな疑問が浮かぶかもしれません。

ネット記事や幼稚園・保育園・小学校の先生、そしてママ友の話を聞いて、

「早いうちに幼児教室に通わせたほうがいいんだ……」

「毎日○時間、勉強しなければいけないんだ……」

「東京だと中学受験をしなきゃいけないんだ……」

そんなふうに心が揺らいだことはありませんか?

情報に踊らされていると「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」と時間もお金もかけていくことになってしまいます。

仕事に育児にと、ただでさえ忙しい状態なのに、誰かから言われたことをすべて鵜呑みにしていたら時間もお金もいくらあっても足りないでしょう。

不安をあおるような教育産業の渦に巻き込まれていては、何をしても、どれだけお金をかけても幸せになることはできません。残念ながら、塾に行かせても、たくさんの習いごとをさせても、その不安やあせりが解消することはないのです。

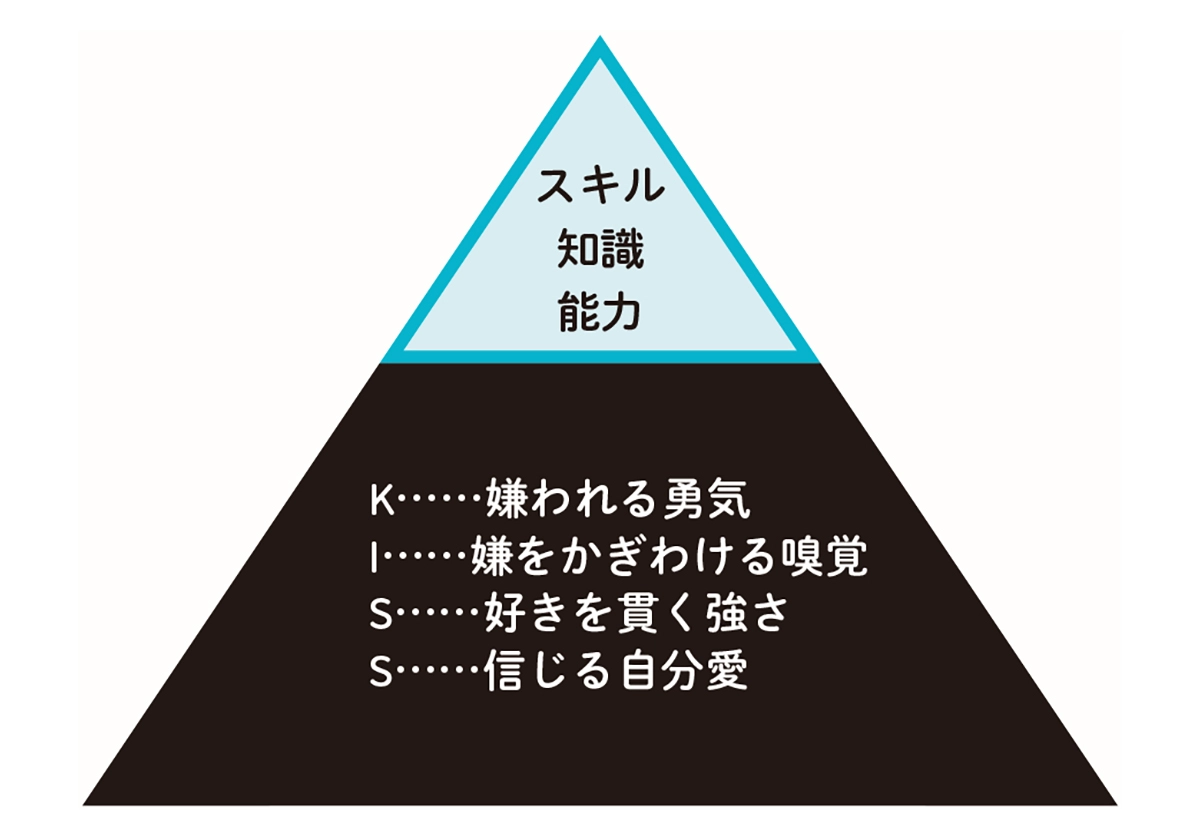

親の幸せも「KISS」で育てる

こうしてさまざまな情報に心が揺らいでしまうのは、親自身の土台ができていないからです。次の「KISS」の4項目を大切にすることで、親の土台も育てることができます。

K……嫌われる勇気

I……嫌をかぎわける嗅覚

S……好きを貫く強さ

S……信じる自分愛

つまり、自分の「嫌いなこと・苦手なこと」「好きなこと」をしっかり理解することが重要なのです。

このような自己理解という土台が築かれてこそ、親自身の次にやりたいことが自然と湧きあがってきます。すると、図の小さな三角形部分にあるスキルや知識、能力を獲得するための行動に自ら向かっていけるのです。

そこで、子育てにおいて重要な自分理解を深める時間を取ります。この自分理解によって、大人は揺るがない土台ができ、「幸せ体質」になっていくことができます。

子どもの「学び体質」と大人の「幸せ体質」の両輪こそが、戦略的ほったらかし教育において何よりも重要なのです。

『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

「夏休みの宿題、どれからやればいい?」とお子さんに聞かれたら、なんと答えますか?

答え① 一番時間のかかりそうな宿題からやるといいんじゃない?

答え② 自分の勉強だから、自分で考えてみたら?

答え③ トマトを口にいっぱい入れることじゃん?

……じつは、この答えは③です。

「え? なんで?」と思われた人も多いのではないでしょうか。

その理由が気になる方は、本書の「はじめに」で解説しているので、ぜひお手に取って確認してみてください。